在现代软件开发中,确保数据的安全性和正确性是构建稳定系统的核心。随着编程语言类型系统的不断演进,“线性”(Linearity)与“唯一性”(Uniqueness)成为保障资源安全管理与优化性能的关键概念。它们如何协同工作?又为什么这两者缺一不可?本文将深入探讨线性与唯一性的本质、区别及应用,带您走近它们在实践中的重要价值。 唯一性本质上关注的是引用的独占性。当一个值是唯一的,意味着它在程序的某个阶段只有一个引用,从而避免了多个引用带来的资源竞争和不确定性。经典的唯一引用模块示例显示,唯一性帮助确定一个引用的独占访问权,使得对资源的释放(如内存回收)可以安全进行,而不必顾虑其他部分还能访问同一资源。

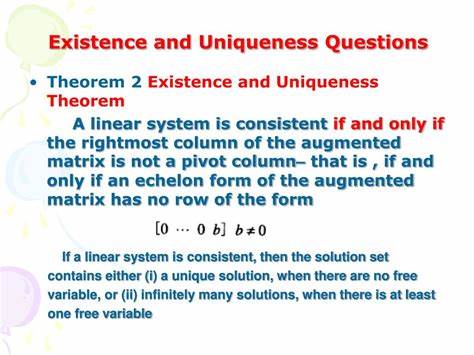

然而,单单依赖唯一性并不能解决所有问题。当唯一值被捕获到闭包或函数中,如果没有合适的使用限制,可能会导致诸如“双重释放”这样的危害安全的错误。 为了解决这一问题,引入线性类型的概念。线性类型关注的是值的使用次数,明确规定某些值只能被使用一次。通过编译器的线性模式检查,可以避免同一唯一值被重复使用,从而及时捕捉潜在的资源管理错误。比如,线性引用(Linear_ref)模块中,每个操作都会将引用标记为只能使用一次,从而避免了后续对已释放资源的访问,提升了系统的安全性和稳定性。

虽然在某些情况下,唯一性和线性类型都能实现类似的安全保证,但两者的关注点和应用场景并不完全相同。唯一性偏重于“过去”的引用状态,即确保某个值在过往没有被复制到其他地方,这使得通过查看函数签名就能推断出资源的独占性,利于模块化推理和接口设计。相比之下,线性类型关注“未来”的使用模式,限制值之后的使用次数,虽然也保证了安全,但往往需要对整个API调用路径进行全局分析才能保证正确性。 这种“过去与未来”的视角揭示了线性与唯一性的互补特性。在一个完全线性的系统中,由于不允许复制,每个值天然是唯一的,无需额外标记即可保证唯一性。但现实系统往往允许非线性(多次使用)与非唯一(多引用)共存,如何在两者之间灵活切换成为设计可扩展且高效API的关键。

类型系统通过子模关系(submodes)允许值从严格模式向宽松模式转变,例如线性值可以被视为多次使用,使得在保持安全性的前提下,提高了灵活性和代码重用率。 在独占引用的生命周期管理中,唯一模式的优势尤为明显。例如在资源释放函数的类型签名中,唯一引用清晰表明调用者持有此资源的唯一权利,内存可以安全释放而无需全局上下文的校验。相比之下,线性引用在签名中只能说明该值只会被使用一次,却无法独立保证没有其他别名存在。因此在API设计和模块化安全推理方面,唯一性提供了更强的局部保证,更适合描述独占资源管理接口。 近年来,学术界对线性与唯一性的关系进行了深入研究。

Marshall等人在论文《线性与唯一性:一种和谐共存的理念》中首次在统一的类型系统框架下阐释了二者的联系与区别。他们指出,线性和唯一性虽有相似的目标,但在控制资源别名(aliasing)和使用次数(usage count)上发挥着不同作用。通过整合这两种类型,语言设计者能够构建出既安全又灵活的类型系统,适用于复杂的实际应用场景。 在实践层面,开发者应根据具体需求选择使用唯一性还是线性类型。需要强调的是,唯一性更适合明确资源独占权的场景,如内存管理、文件句柄等实例;而线性类型则更适合控制资源使用的时机和频度,例如一次性权限、事务处理等。同时,现代编程语言也提供了丰富的组合方式,允许在保证安全的基础上,兼顾性能和开发效率。

对于未来的发展方向,随着对安全性要求的不断提升,语言和编译器将在类型系统中进一步强化线性和唯一性的支持。更智能的类型推断、更细粒度的模式区分将使得开发者能更方便地管理资源使用,减少人为错误。同时,这些概念也为并发编程、分布式系统设计提供了新的视角和解决思路,从而推动软件工程进入更高安全和效率的阶段。 总之,线性与唯一性不仅仅是理论上的类型系统特性,更是实际软件开发中确保安全性和性能的有力工具。理解它们之间的区别与联系,合理运用这两种模式,能极大提升程序的健壮性和可维护性。深入学习相关研究成果,有助于开发者洞察类型系统的底层机理,把握未来编程语言发展的趋势。

通过科学设计的API和严谨的编译器检查,我们可以有效避免资源泄漏、双重释放等经典安全隐患,推动软件世界向更安全、更高效的理想迈进。