随着科技的快速发展,精密机电一体化(Precision Mechatronics)作为机械工程与电子技术的交叉领域,正在现代工业自动化、制造设备和高端仪器中扮演着越来越重要的角色。精密机电系统以其高精度、高可靠性和微小尺度的特点成为研发设计的重点方向,同时对机械硬件设计提出了严苛的要求。为了确保系统能够稳定高效地运行,设计师必须遵循一系列精密机电设计原则,涵盖运动学、柔性元件设计、刚度与阻尼等多个方面。本文将对精密机电一体化设计中的关键原则进行全面解析,帮助行业内设计人员理解如何提升机械硬件的性能和稳定性。精密机电设计的基础是运动学原理的合理应用。运动学是研究机械系统中各运动部件相互关系及运动态势的学科。

在设计精密系统时,对机械结构的运动分析必须做到精准无误,避免机械误差和运动干涉。合理的运动学设计不仅保证运动范围的准确性,还能有效降低系统运行时的摩擦和能量损失,这对于提高系统响应速度和重复定位精度至关重要。此外,柔性机构的设计是精密机电系统不可忽视的核心技术之一。传统机电设计多采用铰链和接触副形成运动副,然而这类设计往往存在间隙、磨损和摩擦等问题,影响系统稳定性。柔性机构通过材料自身的弹性变形实现运动传递,确保无间隙、无磨损的运动模式,大大提升了系统的重复定位精度和寿命。但柔性元件设计需要根据材料属性和结构形状优化其刚度与变形能力,达到预期的运动要求和承载能力。

因此,设计时必须综合考虑材料科学与结构力学,实现刚度与灵活性的平衡。刚度是精密机电系统设计中避免变形和振动的关键指标。系统的静态刚度决定了它在受载时的变形程度,而动态刚度则影响系统在振动环境下的稳定性和响应性能。高刚度设计能够有效抵抗外部环境干扰和内部负载变化,保证零件之间的相对位置和姿态不发生偏移。在具体设计过程中,通过选择高强度材料、优化结构截面以及合理布置支撑和连接方式,工程师能够显著提升机械支架和运动部件的刚度表现。与此同时,阻尼设计在精密机电系统中同样不可忽视。

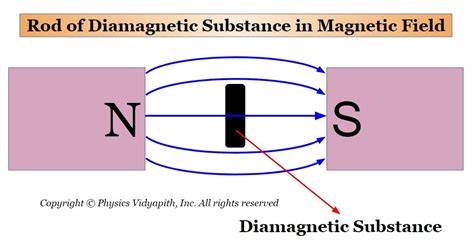

系统运行过程中不可避免地会产生振动和共振现象,这将导致定位误差和疲劳损伤。通过引入合适的阻尼机制,可以有效吸收和抑制机械振动,提高系统的稳定性。静态和动态阻尼的合理结合是实现高精度运动控制的保障,例如在高速运动平台和微纳米定位装置中尤为重要。降低摩擦和怠滞是提升精密机电系统性能的另一关键设计原则。摩擦不仅消耗能量和传递热量,还会引起运动的不稳定和磨损,影响系统的寿命。减小摩擦力可以采用表面处理、润滑技术和材料选择等多种方案。

同样,机械系统的怠滞现象会引起运动响应的非线性和迟滞效应,降低控制精度。设计中通过改进连接件结构、采用柔性连接和非接触式驱动技术,可有效降低怠滞对系统性能的影响。稳定性设计则涵盖了系统在各种工作条件下保持性能不发生显著变化的能力。精密机电系统需面对温度变化、湿度波动、振动冲击以及长期载荷等复杂环境因素。稳定性设计原则要求在系统选材、结构设计和环境适应性方面进行全方位控制,确保结构尺寸和物理性能的稳定。通过冗余设计、热补偿结构以及智能控制算法,可以进一步增强系统的鲁棒性和可靠性。

灵敏度设计关注的是系统对环境变化和制造误差的响应程度。低灵敏度设计意味着系统性能不会因微小的制造误差或环境扰动而大幅波动,有利于实现高重复性和高可靠性。设计师通过分析误差源和传递路径,选取合理的结构布局和材料组合来降低系统灵敏度,提高精密机电设备的适用范围和稳定性。负载补偿设计是提升系统在高负载环境中保持精度和稳定性的有效手段。负载变化容易导致机械部件产生变形和位移,进而影响精度。通过采用主动或被动补偿结构,比如弹簧、气压装置甚至智能材料,能够对外部负载进行实时调整和补偿,实现运动的准确性和重复性。

制造可行性的设计原则保障设计方案能够顺利转化为高品质产品。在坚持上述性能指标的前提下,设计师还必须考虑加工设备的能力、材料加工性能及装配难度。精密机电系统往往需要微细加工、高精密装配和质量检测,因此设计阶段需兼顾制造工艺,避免形成过于复杂或成本过高的零件。设计优化应努力达到性能与制造成本的平衡,以促进技术的产业化应用。综合来看,精密机电一体化设计是一门多学科融合的系统工程。其成功依赖于深入理解机械运动学规律、材料物理性能、微观结构力学以及现代制造工艺。

通过合理应用运动学分析、柔性元件设计、高刚度和阻尼结构、低摩擦及低怠滞方案、稳定性和低灵敏度设计理念,以及负载补偿和制造可行性考虑,设计师能够打造出高性能的精密机电系统,满足日益增长的工业自动化和高端装备精准需求。未来,随着智能材料、先进仿真技术和新型制造技术的不断发展,精密机电设计将朝着更高精度、更快响应和更可靠耐用方向持续进步。设计人员需要不断更新知识库,结合前沿技术和实际应用经验,共同推动精密机电领域迈向新的高度。