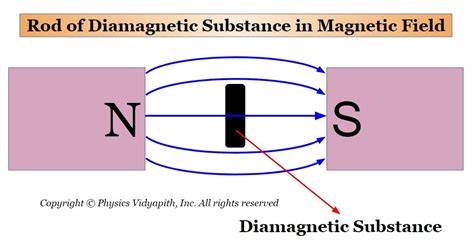

抗磁性是物质在磁场作用下产生反向磁场并被排斥的一种物理特性。与顺磁性和铁磁性材料被磁场吸引不同,抗磁性物质会在外部磁场的影响下诱导出一个与之方向相反的磁场,从而产生排斥力。抗磁性作为一种普遍存在的量子机械效应,理论上所有物质都具备,但仅在没有其他形式磁性的物质中表现明显而被称为抗磁材料。尽管抗磁性通常较为微弱,难以用肉眼直接观察,但其深刻的物理机制和奇特的应用仍为科学研究和技术开发提供了重要基础。抗磁性的发现可以追溯到18世纪,1778年安东·布鲁格曼首次观察到铋在磁场中的排斥现象,随后的实验和理论研究使人们逐渐认识到抗磁性是物质固有的特性。迈克尔·法拉第于1845年证实了所有物质都会对磁场产生响应,无论是被吸引还是排斥,并创造性地命名了“抗磁性”这一术语。

抗磁现象的本质源自电子在原子轨道中的运动。电子围绕原子核的轨道电流在外加磁场作用下发生变化,根据楞次定律,电子自旋和轨道运动的磁矩调整方向,以抵抗变化的磁场,这种反向磁矩就是抗磁性的根本来源。虽然从经典物理角度难以解释抗磁现象,量子力学框架下的电子轨道理论为理解抗磁性提供了科学依据。生活中常见的许多物质都是抗磁性的典型代表。水、木材、大多数有机化合物如石油和塑料都表现出抗磁性,而金属中像铜、汞、金和铋等具有较强抗磁性的重金属尤为突出。尤其是铋的抗磁性十分显著,磁化率远高于大多数其他物质,成为实验研究和教学演示中的首选材料之一。

抗磁性的磁化率一般小于零,且数值较小。例如水的体积磁化率约为负9.05乘以十的负六次方,而铋可达到负1.66乘以十的负四次方,这显示了抗磁效应的微弱性。尽管如此,抗磁效应在某些极端条件下会表现出强烈的磁排斥力,比如超导体就是完美的抗磁体,它们可以完全排斥内部的磁场,形成独特的迈斯纳效应。超导体内部电流流动无阻,使得它们能够产生强大的反向磁场,将外部磁通量拒之体外。这不仅是抗磁性的一种极端表现,更成就了现代物理和材料技术的突破,比如高性能磁悬浮列车和磁共振成像设备的关键部件。抗磁性不仅是一个学术研究领域,还因其特异的物理性质在多个实际应用中发挥着重要作用。

在实验室,科学家通过强磁场使诸如水和石墨烯等抗磁材料悬浮,实现了无机械接触的稳定平衡,这不仅验证了基础物理理论,也启发了新型磁控装置设计。生物医学领域曾成功利用强磁场实现了青蛙以及小鼠的悬浮实验,为微重力对生物体影响的研究打开了新窗口。此外,高磁场环境下蛋白晶体的生长技术发展,借助抗磁性效应有效对抗地心引力,提升了晶体质量和研究精度。理论上,抗磁性的计算基于电子在原子轨道内的运动和绕核运动产生的洛伦兹力。朗之万(Langevin)于1905年提出气体和绝缘体中封闭电子壳层产生抗磁性的模型,通过分析电子的拉莫尔进动频率和轨道电流,算出磁化率的量级。尽管朗之万理论对简单原子结构解释良好,但对于包含自由电子的金属来说,朗之万的理论是不够的。

金属中的自由电子运动带来额外的磁效应,兰道(Landau)提出了针对自由电子气体的抗磁性模型,考虑电子在磁场中的量子轨道运动,计算出了兰道抗磁性的磁化率,且这种抗磁效应通常比朗之万理论更为复杂。金属中还存在着与抗磁性对抗的顺磁性,如泡利顺磁性,这是由于电子自旋的磁矩未被完全抵消而产生的磁吸引力。两种效应的相互作用决定了金属的整体磁性表现。抗磁性的强弱还与物质的电子结构密切相关。电子成对是抗磁性的关键标志,微观上,成对电子的自旋相互抵消,使得轨道运动成为主导因素,产生抗磁响应。相反,存在未成对电子的物质通常表现为顺磁性,这也是化学判定物质磁性的重要依据。

发展至今,抗磁性相关研究不仅深化了我们对磁性材料的理解,还对磁浮技术、材料科学、纳米技术以及医学成像等领域产生了深远影响。未来随着量子材料和强磁场技术的进步,抗磁性材料的性能有望得到进一步提升与调控,拓展其应用潜力。总结来看,抗磁性作为自然界普遍存在的神秘物理现象,彰显了电子运动与磁场作用的微观规律。它不仅揭示了物质内在的量子结构,也为现代科技创新提供了独特的物理基础。从实验室里的磁悬浮现象,到超级导体的无阻电流机制,抗磁性贯穿了我们对物质世界认识的多个维度。深入掌握和利用抗磁性,将是未来推动物理学和工程技术进步的重要力量。

。