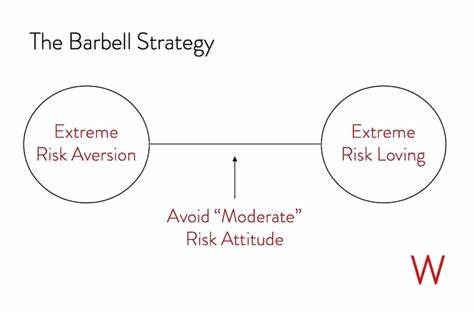

杠铃理论最初作为对冲基金投资组合的分散策略由纳西姆·尼古拉斯·塔勒布(Nassim Taleb)提出。它用一个简单的比喻说明:投资应在极端安全和极端冒险两端分布,中间部分则被最小化或忽略。而随着社会经济和文化形态的演变,这一理论逐渐深入人心,成为讨论现代不平等、竞争和成功的隐喻框架。人们开始相信世界被极端分化所支配,或是非胜者即败者,中间阶层正在消失。然而,真相真的如此绝对吗?当我们剥离表象,用更全面的视角审视时,发现杠铃理论其实掩盖了许多复杂的现实,甚至在一些场景下导致偏误的决策。 杠铃理论的魅力在于它的简洁与直观。

用杠铃的形象呈现出一根杆子两侧都负重,却将中间杆身的重量降到最低,映射出当代社会中成功与失败的巨大鸿沟。这种极端分化系统读取起来非常刺激大脑——它暗示着只有选择极端路径才能赢得未来,普通和中庸没有价值。这种思维逻辑不仅反映在经济领域,如风投对独角兽企业的热捧,也渗透进文化、教育、职业选择以及个人生活的方方面面。 经济层面,风险资本的投入大多押注在少数极端成功的项目上,导致创业者面临“要么成为独角兽,要么失败”的二元论选择,中间的稳健成长或中小企业往往不被关注甚至忽视。而在文化领域,作者面临的是两极选择:追求国家级奖项的权威认可,或投身于获取病毒式传播的社交平台。类似地,消费者在餐饮选择中似乎偏向于极致高端的米其林餐厅,或者极低端的快餐连锁,中间档次的本地餐馆被错误地视为无足轻重。

这种思维逻辑很大程度上加剧了社会资源向极端集中的趋势,进而造成真正的中间市场得不到应有的支持和培育。 其实,现实世界的分布远非简单的杠铃形态。许多领域更符合正态分布,即大多数情境分布于平均水平附近,极端成功和极端失败是少数。假设所有领域都是杠铃分布,忽略中间地带的价值,则容易带来严重的机会成本,也就是“自愿损失”。迈向极端的道路虽然刺激和诱人,但并非每一次极端尝试都能带来最大期望收益。 以初创企业为例,风险资本的流行的确反映了某些行业的功效分布呈幂律特性,但这并不意味着所有创业和商业模式都应追求成为独角兽。

很多稳健盈利、面向本地市场的中小企业,同样构成经济的重要支柱。它们通过持久的客户关系、稳定的现金流和逐步积累,获得了持续的价值创造,这种价值虽不耀眼,却更具韧性和持续性。 文化产业也显现类似现象:并非所有作者都能成为畅销书巨匠或社交媒体红人,中间的“中产阶级”作家群体依旧存在,他们通过书友会、独立书店和有口皆碑的方式稳步拓展读者群,成为文化消费结构不可缺少的一环。没有这种稳定的中间力量,文化生态很难繁荣和多样化。 从社会政治层面看,杠铃理论的思维倾向在公共政策讨论中表现为两极对立,比如社会主义和资本主义的极端论争、自由与管控的二分法。而实际上很多有效的政策推动者注重渐进式改革和中间路线选择,这些“温和派”政策往往带来更多普惠性成果,造福大多数人,却被极端意识形态阴影所掩盖。

杠铃理论的流行也有其时代背景。过去十年全球金融环境异常宽松,低利率促使资本涌入高风险、高回报领域,网络效应和平台垄断加剧了赢家通吃的局面,使得极端分布看似理所当然。然而,随着利率上升,市场条件和监管环境变化,过去的秩序开始被重新审视。当平台越来越多样化、新兴竞争者崛起,中间市场和稳定成长不再被排斥,更多被重新认知和重视。 杠铃理论的另一层含义在于,它不仅描述了一种客观现实,更像是一种自我实现的预言。人们过度相信极端分化不可避免,从而调整自身选择和社会结构,加剧了极端和中间的分裂。

中间地带并非自然消亡,而是被我们有意识或无意识地边缘化。 中间地带的力量不可忽视。它是社会稳定的基石,是经济持续增长的关键。正如沃伦·巴菲特耐心稳健的资本配置、山姆·沃尔顿通过数千家门店打造零售帝国所证明的那样,巨大的成功并非只能通过激进的极端路径达成,而更多依靠点滴积累、稳扎稳打。悄然稳健的企业家、普通的劳动者、区域制造商、基层文化传播者,都是支撑整个系统稳定运行的不可替代因素。 杠铃理论提醒我们关注极端,固然有其现实警示意义,但我们更应警惕其带来的认知偏差。

过度迷信二元论、极端化思维,会使我们错失稳健、可持续发展的中间道路。现实世界充满灰色地带,成功与幸福并非非黑即白。理性地理解分布规律,尊重中间价值,不仅更符合真实社会结构,也有助于个人、组织和社会做出更优决策。 在未来,随着技术演进和环境变化,中间地带或许将焕发新生。我们需要超越杠铃理论的二元思维,回归对多样性、渐进性和坚韧性的认知。这不仅是理解当代世界的关键,更是构建更加包容、稳健和幸福社会的基础。

中间地带不仅未死,其实是隐秘而持久的生命力所在。它或许只是被极端光环暂时遮蔽,但终究是那艘承载我们文明的中流砥柱。