近年来,随着数字化教育的普及和高校信息化建设的加速,网络安全风险尤其是网络钓鱼攻击日益成为高等教育机构亟需重视的问题。钓鱼攻击通过伪装成合法信息,诱导学生、教职工提供敏感信息,给高校带来数据泄露、财务损失以及声誉受损的风险。本文将全面剖析针对高校的钓鱼攻击手段,介绍典型案例并提出有效防范策略,帮助高等教育机构和广大师生增强安全意识,营造更加安全的校园网络环境。 近几年观察到,特别是在美国等国家的高校中,钓鱼攻击数量呈显著增长趋势,攻击者多以新学年开学、财务资助发放等关键时间节点为契机,通过邮件、网络表单和假冒登录页面等多种方式,骗取用户的登录凭证及财务信息。攻击者借助高校内部信任环境,有针对性地设计钓鱼内容,使受害者更容易上当。 典型的钓鱼攻击手段包括利用谷歌表单伪装成学校官方问卷,要求学生和教职工填写账号、密码、财务账号等私密数据。

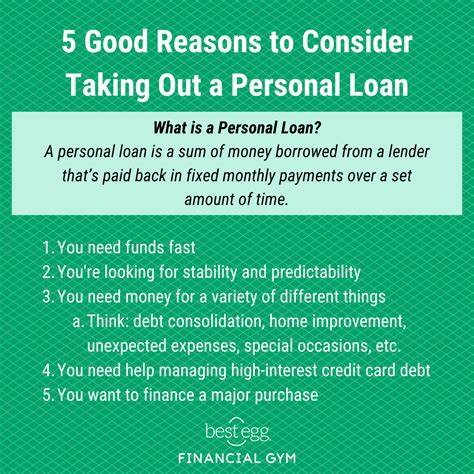

一些钓鱼邮件中嵌入了虚假链接,点击后跳转至恶意谷歌表单,表单页面模拟高校颜色、校徽等元素,提高欺诈真实性。另外,攻击者还会克隆高校真实登录网站,通过一系列隐藏的重定向,专门针对移动设备用户实施盗取账户信息的攻击。 此外,有针对教职工的两步钓鱼活动也频繁出现,初步攻击通常诱使教职工输入登录信息,获取权限后,再利用其账户发送伪装成招聘申请的钓鱼邮件给学生,从而扩散攻击范围。该策略使攻击行为更加隐蔽且具备持续传播性,给高校安全防护带来更大挑战。 针对这些高复杂度的钓鱼活动,攻击者常借助商务邮件泄露(BEC)进行支付重定向欺诈,劫持合法邮件账户,以假冒身份向财务部门发出修改付款信息的请求,将资金转入犯罪分子控制的账户。此类攻击不仅会导致学校金融资产损失,还会造成长期的声誉损害和业务运转中断。

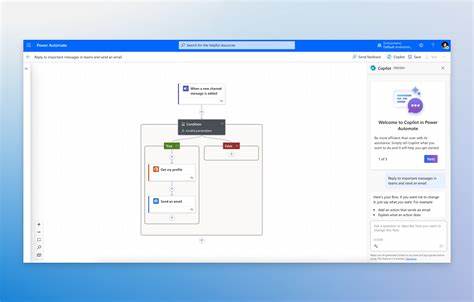

面对日益严峻的威胁,高校亟需构建多层次防护机制。启用多因素认证(MFA)能够有效降低账户被盗风险,尤其应涵盖教职工、学生及校友账户。此外,定期开展安全教育培训,提升全员识别和应对钓鱼邮件的能力至关重要。学校应制定严格的付款变更审核流程,任何涉及财务的信息更改均需通过电话或面对面渠道确认。 高校安全团队还可利用蜜罐技术设置诱捕令牌,监控异常访问或信息抓取,尽早发现潜在攻击行为。先进的邮件安全系统配合基于人工智能的威胁检测工具,在邮件到达用户之前过滤和拦截可疑内容,有效降低钓鱼邮件伤害。

值得一提的是,主流邮箱服务商如Gmail通过安全浏览技术和异常登录检测,防止绝大多数恶意邮件进入用户收件箱。 在事件响应方面,建立完善的应急预案并明确责任分工,能够提升攻击发生时的快速应对能力,最大限度地减少损失。同时,限制普通用户每日发送邮件数量也能限制钓鱼邮件大规模扩散的可能。 通过采用上下文感知访问控制,高校能够在用户登录时结合地理位置、设备类型、行为模式等因素进行综合判断,必要时触发额外验证环节,强化账户安全。 高校应积极与网络安全机构合作,分享威胁情报和攻击指标,提升整体防护能力。透明及时地将安全威胁告知师生员工,鼓励用户主动举报异常情况,是构筑安全防线的重要环节。

综上所述,面对复杂多样的网络钓鱼攻击,高等教育机构必须深刻理解攻击方法与影响,全面强化技术防护和人员意识,形成持续有效的安全管理体系。只有这样,才能保障校园信息系统的安全稳定运行,保护师生切身利益,为数字化教育发展提供坚实保障。未来,随着攻击手段的不断进化,应持续关注最新威胁动态,灵活调整安全策略,推动形成广泛协作的网络安全生态,确保高等教育机构免受网络钓鱼等网络犯罪的侵害。