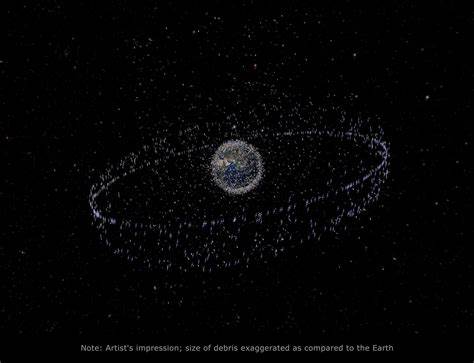

在宇宙空间进行深空探测一直以来都是人类探索未知的重要手段之一,随着探测器飞行距离的不断增加,如何稳定、准确地追踪并定位这些远离地球的航天器成为关键技术难题。近年来,一种名为“利用地球同步卫星进行深空导航的射频干涉测量技术”(Radiometric Interferometry for Deep Space Navigation using Geostationary Satellites,简称RINGS)的创新方案为深空探测通信和导航带来了全新的可能性。该技术突破传统地面测控网络的时间和空间限制,通过利用地球同步轨道卫星作为基准,显著提升了对深空探测器的追踪持续时间和定位精度。深空探测器的定位和导航依赖于无线电信号的精确测量。传统上,地面利用遍布全球的甚长基线干涉仪(Very Long Baseline Interferometers,VLBI)来接收探测器发回的信号,并通过计算信号相位差实现定位。VLBI基站间距离虽远达数千公里,但仍受制于地球自转、天气、大气层折射等因素影响,在某些时间段对特定天区的可观测性仅有约49.7%的有效时间。

相比之下,RINGS方案利用距离达8万公里的地球同步轨道卫星,相比地面VLBI基站间距数千公里大了一个数量级。这种巨大基线距离为干涉测量提供了更高的空间分辨率,理论上能带来更精准的位置参数估计。同时,地球同步卫星在地球赤道上空悬停,与地表运动相比保持相对稳定,避免了因地球自转带来的视角变化和观测空窗期,实现了约98%的高时间覆蓋率。这意味着深空探测器信号的连续追踪时间几乎翻倍,极大提升了任务的通信稳定性和数据传输效率。利用地球同步卫星不仅解决了传统VLBI平台局限,还凭借其位于高轨道的特殊位置,显著减少了地球大气层对无线电波相位的扰动。大气层变化往往导致信号相位异常,增添定位的不确定性,而RINGS系统因避开地面天气影响,能更稳定地获取高保真信号,提高了数据质量。

尽管技术优势明显,研发团队也指出RINGS提升导航性能的同时面临一系列挑战。首先,地球同步轨道卫星虽然保持大致固定位置,但微小的轨道漂移会导致两个卫星之间的距离产生变化,这种动态基线对基于相位差的干涉测量极为敏感,增加相位计量的复杂度和误差风险。此外,卫星搭载的原子时钟性能不及地面基站。地面VLBI多采用氢钟,具有极高稳定性和极低漂移率,而卫星中的钌-铷钟则存在较明显的时间漂移,长时间测量累计误差需特别校正以避免影响定位精度。另一个重要限制是地球同步卫星自身位置的不确定性。地面VLBI基站位置准确度可达到厘米级测量,而卫星轨道位置一般存在数十至数百米的误差范围。

随着深空探测距离扩展到数天文单位,这种位置误差将引发定位误差的累积。研究团队提出可通过先进的轨道确定技术将位置不确定度精细调整至0.5米以内,以确保整体测量体系的有效性。基于理论模型和模拟计算,若满足这些条件,RINGS系统的定位精度整体可以维持在与地面VLBI系统相当的数量级,稍有不足却以其近乎双倍的观测时间优势显著弥补,从而保证深空探测器导航的连续性与可靠性。长远来看,RINGS方案不仅能优化当前航天深空探测器的导航能力,还为未来更大规模、更多任务的空间测控网络架构提供参考。若成功将地球同步卫星网络的发展与深空导航需求有机结合,未来甚至可能减少对传统地面深空网络过度依赖,实现全球范围和全天候的探测任务监管。随着航天任务向太阳系边缘及更远太空延伸,定位导航和通信的稳定性成为关键生存和科研指标。

集成地球同步轨道卫星的干涉测量导航系统,因其高时间可用率和较大空间基线,有望成为探测器精确飞行的中坚保障。科学家和工程师们正在持续优化系统架构,研究高精度轨道确定方法,改进时钟同步与漂移补偿算法,以最大限度减少系统误差影响,推动实际应用的技术成熟。未来,随着相关技术的突破,全球范围内或将逐步构建由地面与太空平台组合的混合深空测控网络,充分发挥各种基站的优势,实现深空探测器的全天候、全方位精确导航和实时通信。地球同步轨道卫星追踪深空探测器的研究进展代表了航天导航领域的重要创新方向,不仅提升了当前探测任务的技术支撑能力,也为人类迈向更远太空目标奠定了基础。随着技术不断成熟,这种结合空间平台优势的深空测控模式,有望成为未来航天任务不可或缺的关键环节。