苹果公司曾被誉为设计领域的领军者,其产品在全球范围内受到了无数设计师与消费者的赞誉。早在iPhone面世之初,苹果便以其对细节的极致关注奠定了科技与美学结合的典范。无论是图标的弧度、字体的重量,还是界面元素之间微妙的间距,都体现了苹果团队对美感与功能深度融合的执着追求。然而,近年来这一设计热情似乎出现了明显的减弱,以苹果Notes应用为代表的新一代软件界面呈现出功能优先,审美退化的趋势。这种风格的转变引发了设计界与用户的广泛关注和讨论,苹果究竟何时走上了这条由极致美学向功能平庸转变的道路?背后又有哪些深层原因值得探究?在本文中,我们将深入剖析苹果设计理念的演变,寻找设计停滞的关键节点,并预测其未来可能的走向。 在史蒂夫·乔布斯时代,苹果的设计哲学堪称独树一帜。

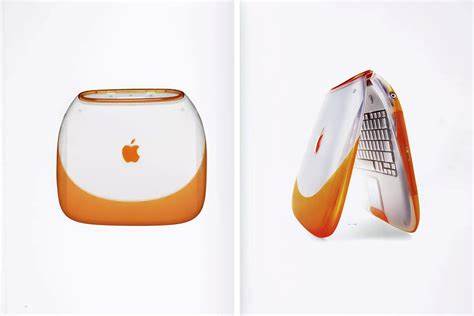

乔布斯不仅重视产品的功能性,更强调产品本身必须让人感觉“不可避免”。每一个设计元素不仅仅是装饰性存在,而是功能和美学的统一体。当时的设计团队对每一个图标的曲线、字体的重量甚至界面中文字的排列间距都进行了精心调校,力求让整体交互体验显得自然流畅且赏心悦目。iPhone初代的界面采用了具有真实质感的拟物设计,让用户仿佛置身于真实世界的物品之中,带来了极强的沉浸感,这种设计理念让苹果软件拥有了鲜明的个性和艺术生命力。 然而,苹果设计语言逐渐转向了扁平化,虽使界面显得简洁现代,却也开始流失原有的温度和质感。这一变化不仅仅是视觉上的转变,更代表着从“精雕细琢”到“以简驭繁”的战略调整。

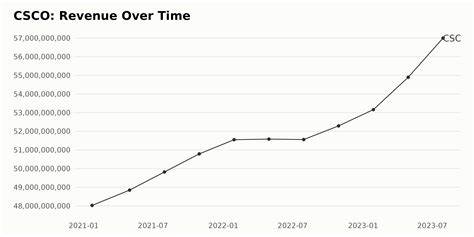

无法忽视的是,随着产品线的扩展和用户群体的多样化,苹果设计团队面临着更大的压力去实现设计的规模化和适应性。美感与效率的矛盾开始浮现,产品逐渐倾向于满足最广泛的功能需求,而非个别用户对美学体验的高要求。 以苹果Notes为例,其功能完整,支持跨设备同步和强大的搜索功能,满足了现代用户的基础需求。然而当我们打开这款应用,立即感受到的却是界面缺乏个性和设计灵魂。所有文本采用统一、单调的字体样式,无论是简单购物清单还是重要的文档草案,界面均未体现出任何层次感或情感差异。背景色调偏向冷淡的哑光白,没有设计师精心雕琢的细节,导航操作显得零乱而缺乏逻辑结构。

与初代iPhone界面的魔幻拟物设计形成鲜明对比,Notes更像是一款“被生产出来”的功能性软件,而非“被精心设计”的产品。这种表面上的功能性覆盖了设计的灵魂,使得软件的美学价值和用户体验均大打折扣。 与此同时,市场上出现了如Notion这类试图填补功能与设计之间空白的应用。Notion以其高度灵活的模块化架构和强大自定义能力,吸引了许多追求效率的用户。然而它的复杂性也成为了不小的障碍。需要用户花费大量时间进行页面构建和数据库管理,这种“配置管理”的认知负担往往让非技术用户望而却步。

Notion的成功在于提供了更强的功能性选择,却未能提供与苹果历史上那种简洁优雅的设计体验相匹配的美感。用户不得不在强大功能和设计美学之间做出令人沮丧的选择。 更有甚者,不少应用厂商借助模板市场推广所谓的“工业化生产”模式,这从根本上违背了苹果创始人乔布斯对软件应适应个体思维方式的坚持。模板的流行使得用户不得不相互模仿、调整自己的使用习惯,适应千篇一律的设计结构,失去了个性化与创造性。乔布斯若看到现如今软体设计需要说明书才能操作,必定感到震惊和失望。他一直主张消费级软件不仅要功能强大,更需在使用过程中带来愉悦和启发,真正做到尊重用户的时间、智慧和美学感受。

从这个角度来看,苹果设计理念的“停滞”或许不是单一产品的失败,而是整个公司设计文化逐渐转型的体现。当追求功能的效率成了首要目标,设计则变成了解决问题的“附加品”,美学成为了被牺牲的对象。消费者面临的不是设计和功能的二选一,而是陷入一个误导性的假象:要么接受简单且无趣的应用,要么面对复杂且难用的工具。真正美观且强大,灵活且直观的中间地带仍然是市场的一片空白。 这也意味着,未来的设计突破不会是硬件或功能的单一创新,而是对“为何我们爱上个人计算”的本质回归。软件设计的核心应重新聚焦于情感、易用性与美学的融合,重现那个让人们愿意打开手机,体验到使用乐趣和审美愉悦的时代。

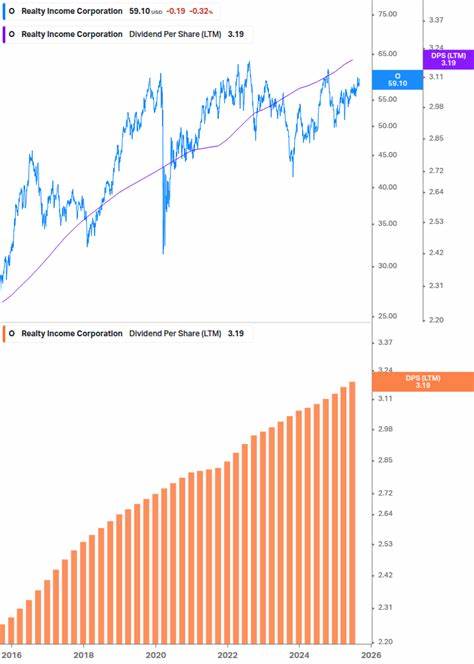

目前,独立开发者们正尝试以少量资金和有限资源,重拾这种“设计即艺术”的信念。像NoteSub这样的新兴应用是对苹果设计真谛的一次回应,试图证明即使缺乏资本和资源,设计师依然可以创造出既优雅又实用的软件产品。他们的努力推动着软件设计回归到以人为本的初心,抑制日益膨胀的“模板工业”,使软件真正成为人们思维和情感的自然延伸。 总结来看,苹果的设计狂热何时开始停滞?其实并非一夜之间,而是从硬件设计达到顶峰后,随着软件业务规模扩大和用户需求多元化,功能优先的思维逐渐占据上风。同时,整个软件行业的快速发展与商业化压力加剧,进一步削弱了对纯粹美学追求的坚持。不过希望依然存在,一批对设计怀有激情的独立开发者正在悄然行动,推动软件设计走向一个既美丽又强大的新时代。

在用户层面,或许我们也应当重新审视和提升对软件美学体验的期待,不满足于凑合使用“够用的”应用,而是推动市场回归真正“令人难以置信的卓越”。唯有如此,苹果及整个行业的设计灵魂才有可能再度迸发,为数字时代注入更多温度与灵动。