电力自19世纪末被发明以来,极大地改变了社会生活的方方面面。尤其是在制造业中,电力被寄予厚望,期待能够推动生产力的飞跃性发展。然而,令人意外的是,尽管电力技术自身迅速成熟,在最初几十年内,制造业的生产效率和生产方式并没有出现预期中的剧烈变化。究其原因,这背后存在着多方面的原因,包括技术适应性、既有资本和设备的惯性、管理理念的滞后,以及劳动力培训和组织架构等社会经济因素的制约。探究这些因素不仅有助于理解工业发展史中的一个重要阶段,也为现代技术转型提供了宝贵的借鉴。\n\n首先,制造业中已有的机械动力系统强大且根深蒂固,这成为电力推广的首要障碍。

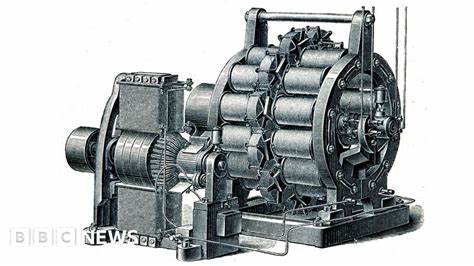

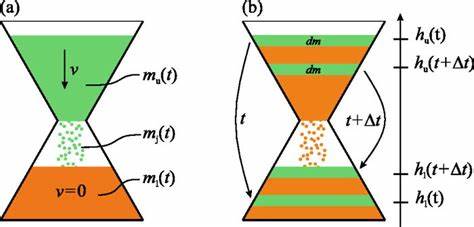

在电力大量普及之前,蒸汽机是工厂的主力动力来源。大型蒸汽机通过中央传动轴驱动整个工厂的机械设备。这种设计虽然庞大且维护复杂,但一旦建造完成,企业便不愿轻易废弃这些“沉没成本”高昂的机器。换句话说,工厂投资的资本结构和设备局限了对新技术的快速接纳。即便电动机具有更高的效率和灵活性,厂商仍更倾向于维护现有的蒸汽动力系统。\n\n其次,电力的真正优势在于能够实现更加灵活和精准的动力分配,支持多台小型电机独立工作,打破了传统机械统一驱动的单一模式。

这样的变革不仅仅是硬件层面的替换,更是对工厂生产流程的根本重塑。要发挥电力的效用,工厂布局、生产线设计、人力调度以至管理体系都必须重新规划。这种复杂的系统革新需要企业投入更多的时间、人力、资金和管理智慧,这对于当时的企业家来说是巨大的挑战。许多工厂主担心试错风险以及生产效率的短期下滑,因而选择按兵不动。\n\n此外,电力技术的推广还伴随着生产力组织和劳动关系的调整。电气化带来生产自主性的提升,工人不再需要严格依赖中心动力引擎的节奏,而能自己掌控机器操作速度。

这种转变要求工人拥有更高的技能水平,也要求管理层放弃原有的集权式管理。如何培训技术工人,如何激励员工适应新模式,成为企业必须克服的难题。而这些组织和文化上的变革常常比技术引进本身更加缓慢。\n\n经济环境和政策因素也是制约电力快速改变制造业的重要原因之一。在19世纪末到20世纪初,电力设施的建设成本高昂且普及率不稳定,不是所有工厂都能负担得起持续供应的电能。蒸汽技术的成熟和燃料来源相对稳定,使其在经济风险上看起来更为保险。

与此同时,劳动力成本和移民政策等社会变迁因素也影响了企业采用新技术的决策。此外,电力企业作为新兴行业,也在稳固基础设施和形成服务网络方面经历了较长的建设期,电力供应的可靠性和价格下降是后继快速普及的基石。\n\n从长远来看,真正推动电力成为制造业主流动力源的并非电力技术本身的创新速度,而是企业对电气化经济价值的深刻理解,以及工业管理和生产组织的全面变革。20世纪20年代以后,随着城市电网完善、电力成本降低和工人工资提升,企业终于开始大规模重构生产线,进一步引进适合电力驱动的机械设备。以汽车制造业为例,亨利·福特通过流水线生产将电力潜力最大化,实现了前所未有的生产效率提升和成本降低。\n\n这段历史也折射出现代科技应用中的普遍现象:技术革新与经济效益的实现之间常存在时间差。

单靠引进新工具或设备往往无法带来即时的显著效益,必须通过相应的制度创新、组织调整和人才培养,方能真正激活技术的潜能。“生产力提升的悖论”在电气化和后来信息化浪潮中屡见不鲜。\n\n回顾电力在制造业中的渐进式变革,我们不难发现,技术创新的成功采用不仅是工程问题,更是管理哲学、经济环境、劳动力结构和政策法规等多维因素共同作用的结果。只有当社会整体准备好接受变革,配套机制得以建立,革命性的技术才能从理论走向广泛实践,释放出改变世界的真正能量。如今,随着数字化、电气化和智能制造的加速发展,电力革命时期的教训仍提醒我们,拥抱技术更需勇气与远见,而非急功近利的盲目跟风。