沙漏,作为一种古老而经典的计时装置,以其简洁的结构和直观的工作原理广受喜爱。然而,关于沙漏在流动过程中重量是否发生变化的问题,长期以来在物理学界和教育领域都存在争议。这不仅仅是一个简单的测量问题,更涉及到动力学、颗粒物理以及中心质量运动等复杂因素。本文将综合理论分析与实验研究,深入剖析沙漏重量随时间变化的原因和规律,揭示这背后的物理机制。 沙漏的工作原理基于砂粒从上容器缓慢流入下容器的过程。直观上,人们普遍认为沙漏重量应保持不变,因为流出的砂粒并没有消失,仅是位置发生了转移。

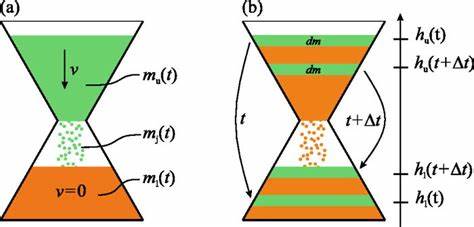

然而,传统的表面现象观察和简单力学分析未能准确反映出沙漏流动时的重量细微变化。经典的理论解释曾认为:由于部分沙粒在自由下落中不直接作用于称量装置,且其到达底部时通过冲击转移动量的力恰好平衡,这导致整体重量保持恒定。尽管这种解释简单易懂,但忽略了更为关键的中心质量位移与加速度效应,造成了理论上的严重不足。 深入理解沙漏结构和砂粒运动,科学家们提出必须从中心质量位置的变化入手进行分析。沙漏内部砂粒分布随着时间推移动态变化,上部空间的砂堆高度逐渐降低,下部砂堆则逐渐积累,此外,中间存在不断变化的自由落体砂流。这种不均匀的质量转移导致整个系统的中心质量位置不断变化,从而产生惯性力的影响,最终反映在称量装置显示的重量变化上。

为了验证这一观点,研究者设计了严谨且精密的实验装置。实验中,使用加载能力达2千克且采样频率高达250赫兹的电子称重传感器,确保重量变化能够被准确捕捉。沙漏结构采用聚碳酸酯材料,上下容器形状结合圆柱和圆锥,保证流动过程具备代表性且易于建模。所用颗粒为铜粉,粒径约150微米,密度高达5230公斤每立方米,同时设置避免因静电干扰导致颗粒流动不均。 实验过程中,通过电磁控制开关精确控制沙漏口开启时间,确保流砂过程从初始时刻准确起始。实时测量显示,沙漏重量并非始终保持恒定,而是随着流砂过程经历明显的波动。

重量曲线呈现出三个显著阶段:初期有一个短暂的负峰,表明流动初始阶段称重下降;中期维持一个较为稳定的高于静止时重量的阶段;末期则出现重量的快速下降。 针对实验数据,理论研究者构建了详细的几何和质量模型。将整个沙漏内部划分为多个子体积单元,包括上部的圆锥型和圆柱型砂堆,中间的自由落体砂流,下部的积砂池,以及连接区域的细小环状流体区域。每个子体积的质量和其中心质量位置均随着时间动态变化。通过准确计算各部分质量及其分布,综合求得整个沙漏系统的中心质量移动轨迹。 以中心质量位置对时间的二阶导数,结合重力加速度,计算出施加于称重装置的总体力。

理论分析结果与实验观测高度吻合,验证了中心质量运动是导致重量变化的根本原因。同时,模型揭示了为何简单的动量守恒解释无法全面描述现象,因为中心质量位置的加速产生非平凡的惯性效果需要被纳入考量。 此外,研究还对流动过程中不同子体积的作用和时序进行了细致讨论。初期阶段,因开启时刻的瞬时沙粒运动变化引发重量负峰,反映出惯性启动过程。稳定流动阶段,流量保持不变且质量转移较均匀,而重量略超过静止状态,显示出动量持续传递的细节效应。末期时,砂粒接近耗尽,下部堆积完成,流动速率减慢,重量迅速趋于静止值。

值得注意的是,实验采用开放式结构,有效排除了空气压力差异对流动和称重的影响。空气反向流动曾被证明可引起“滴答”现象和噪声干扰,标准密封沙漏中难以避免。此研究巧妙避免了这些额外变量,使得重量变化归因更加纯粹于颗粒物质的动力学过程。 对于教育和科学传播而言,沙漏重量变化不仅是一个有趣的教学案例,更是提醒人们在观察物理现象时不能仅凭表象作简单推断,必须以系统的、基于中心质量运动的物理分析为依据。该研究突破传统误区,提出了严谨的理论框架,并用高精度实验验证,为物理教育和力学研究提供了宝贵的参考。 总结来看,沙漏在流动状态下重量的变化是由于沙粒质量由高处向低处传递过程中中心质量位置的加速移动所致。

通过合理划分沙漏内部结构、运用动力学原理计算,结合高频率称重实验,揭示出重量时间变化的真实曲线和物理根源。这一发现不仅丰富了对传统计时装置的物理理解,也为复杂颗粒系统动力学研究提供了方法范例。 未来的研究可以进一步探讨不同类型颗粒、不同形状沙漏以及流量变化对重量波动的影响,推动颗粒物质动力学与实验测量技术的深化结合。通过对沙漏重量变化现象的精细解析,人们不仅更好地了解了一个看似简单的物理问题,也感受到物理研究中细节与严谨并重的重要性。