在现代软件开发领域,编译器承担着将高级编程语言转换为可执行机器代码的关键任务,因此编译器的稳定性与准确性直接影响软件产品的安全性和性能表现。尽管传统编译器验证工作主要集中在单一语言的编译过程中,但面对日益多样化且相互关联的跨语言开发需求,如何确保跨语言编译的正确性已成为亟待解决的问题。近年来,跨语言编译器漏洞的研究迎来了新的发展机遇,其中利用跨语言代码生成辅助的差分测试方法展现出强大潜力。本文聚焦于基于JVM平台的多语言编译环境,系统分析跨语言代码生成和差分测试技术在发现编译器漏洞方面的应用与优势,解读相关学术研究的最新成果,并探讨其未来发展方向。编译器在不同语言间的转换过程中,涉及语义、类型系统、继承结构等多重复杂因素,任何微小偏差均可能导致转换错误甚至安全隐患。相比传统单语言测试,跨语言测试需考虑语言间的语法异构性和编译器实现差异,显著增加了测试难度。

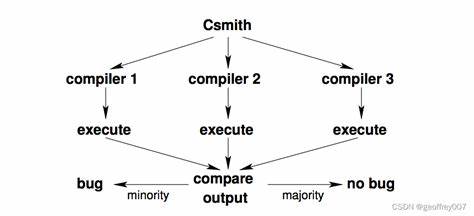

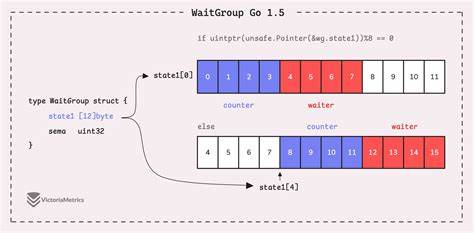

针对这一挑战,研究者提出了构建统一的中间表示(IR)作为桥梁的策略,尤其是在JVM生态系统下,不同语言如Java、Kotlin、Groovy和Scala均可转换为共有的字节码格式,使得跨语言测试成为可能。跨语言代码生成技术通过创建结构丰富、表现多样的测试程序,涵盖了类型参数的多样性、复杂的继承关系以及多态特性,大幅提高了测试用例的覆盖率。此外,利用一系列变异技术对IR程序进行自动变换,如语言顺序调整、函数删除以及类型替换,能够有效引发现有编译器潜在的语义处理瑕疵。差分测试则基于同一程序通过不同编译器版本或不同语言编译器编译后的结果对比,识别出输出不一致、异常崩溃或错误行为,成为定位和复现编译器缺陷的有力工具。最新研究成果表明,这种结合跨语言代码生成与差分测试的综合框架在实际应用中表现出色。以名为CrossLangFuzzer的系统为例,通过设计一种基于JVM的通用中间表示,实现自动生成多语言测试用例,并逐步引入三种主要的变异策略,极大丰富了测试程序的多样性。

经由对比多个编译器版本的测试结果,成功检测出数十个不同编译器的缺陷,包括Kotlin、Groovy、Scala 3、Scala 2以及Java编译器。这些发现不仅验证了跨语言差分测试方法的有效性,更为编译器维护者提供了具体的缺陷反馈,助力提升整个生态系统的稳定性与可靠性。其中,类型替换变异策略尤为突出,贡献了绝大部分的漏洞检测,说明类型系统的不一致性和复杂性是多语言编译环境中的薄弱环节。通过深入分析这些跨语言编译错误的症状和根本原因,研究揭示了各语言编译器在处理共享中间表示时存在的责任分界和潜在冲突,为未来设计更健壮的多语言编译器架构提供了理论基础。值得注意的是,跨语言编译器测试不仅促进了安全性检测,还推动了多语言软件协同开发的发展。随着微服务架构和多语言混合开发的兴起,不同语言互操作性的需求不断增长,保证跨语言编译正确性成为实现软件高质量运行的关键。

未来跨语言测试技术的发展方向可能包括引入机器学习辅助的测试用例生成,增强中间表示的语义表达能力,以及构建支持更多平台和语言的统一测试框架。此外,社区协作和实时反馈机制也将助力编译器演进过程中的漏洞快速定位和修复。总的来看,以CrossLangFuzzer为代表的跨语言代码生成和差分测试技术,开辟了编译器漏洞挖掘的新路径。其创新性的统一中间表示设计和多样化变异方法,不仅显著提升了测试深度和广度,也为跨语言编译的正确性验证提供了可靠手段。随着多语言开发环境的繁荣和编译器复杂度的提升,这类技术将发挥愈加重要的作用。编译器研究者、软件工程师以及安全专家均可从中获益,共同推动软件开发生态系统的安全和健康发展。

。