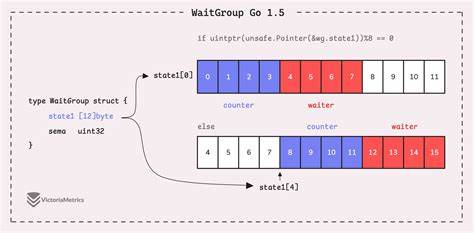

Go语言作为一门以简洁和高效著称的系统编程语言,其在并发模型上的独特设计一直备受开发者推崇。并发编程中,goroutine和同步机制的配合是保障程序安全性与性能的关键。传统上,sync包中的WaitGroup被广泛用于协调多个goroutine的执行生命周期,其通过Add、Done及Wait方法实现计数控制与等待机制。然而,在实际使用过程中,Add和Done的调用需保持一致,否则易导致程序死锁或提前退出,给开发者带来不小的困扰。为了进一步优化开发体验,Go语言在1.25版本中引入了WaitGroup.Go()方法,这一改进无疑为并发同步机制注入了新的活力。新的Go()方法将Add和Done的调用封装为一个原子操作,开发者无需显式调用Add(1),也不用担心Done()的匹配问题,只需将任务函数传入Go()方法即可启动一个新的goroutine,并自动完成计数的增减。

这样,不仅简化了代码书写,也显著减少了因人为疏忽导致的同步错误。此外,使用WaitGroup.Go()后,代码结构更加清晰,错误率降低,程序的健壮性得到了提升。举例而言,以往需要如下代码框架才能安全启动多个协程并等待它们执行完毕:程序员必须在启动每个goroutine之前调用Add(1),并确保每个goroutine结束时调用Done()。稍有不慎,计数的增减不对称就会带来悬挂或提前退出的问题。而现今有了WaitGroup.Go(),同样的功能可以用更短、更干净的代码实现,提高了开发效率同时减少累赘。官方文档中清楚展示了WaitGroup.Go()的简单实现原理:它仅是调用Add(1)后,再开启一个封装了defer wg.Done()调用的goroutine以执行用户提供的函数。

这种设计既保持了waitgroup的同步语义不变,也为用户隐藏了繁琐细节。更值得一提的是,WaitGroup.Go()的设计理念与Go 1.24版本中testing包新增的b.Loop()类似,都是致力于通过更合理的API封装,提升代码的易用性和安全边界。它们共同体现了Go语言社区对开发者体验的持续关怀和完善。对于多并发场景,比如网络爬虫、日志处理、任务调度等,WaitGroup.Go()能够降低并行协作的复杂度,让开发者将更多精力放在业务逻辑上,而不是同步管理。尤其是在需要频繁创建和销毁大量协程的高性能场景下,减少手动同步操作的负担,显然是最受期待的改进之一。除了简化接口调用,WaitGroup.Go()在可读性方面也具有显著优势。

代码更简明扼要,结构更加直观,有助于团队协作与代码维护。对于新手程序员来说,新的方法降低了使用WaitGroup的入门门槛,从而加速学习过程。实际上,WaitGroup.Go()的出现体现了Go语言设计哲学中的一贯追求——将复杂过程抽象为简洁的接口,将错误控制置于安全的默认机制之中。虽说它看似是一个方便的语法糖,但背后折射出语言对并发控制的深刻认识和持续优化。综上所述,Go 1.25版本中引入的WaitGroup.Go()不仅提升了代码的简洁性和安全性,也极大地改善了开发过程中的易用体验。它使得同步多个goroutine变得更加自然流畅,减少了开发中的潜在隐患。

未来,随着Go生态的不断丰富,我们有理由相信还会有更多类似利于开发者的特性问世,进一步助力高并发应用构建和优化。对于用户而言,尽快学习和掌握WaitGroup.Go(),将为广大Go程序员带来显著的竞争优势和生产力飞跃。无论是编写高性能服务端程序、分布式系统,还是复杂的多线程工具,WaitGroup.Go()都值得成为日常开发中的首选利器。