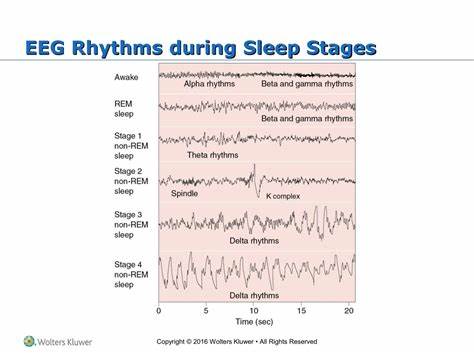

睡眠是人类生活不可或缺的一部分,长期以来科学界致力于探索其对大脑功能的影响。近期发表在《神经科学杂志》上的一项开创性研究,揭示了大脑节律在睡眠期间以两种截然不同的方式减缓的机制,极大地丰富了我们对大脑时间动态变化的认知。这项研究通过对106名患者进行的脑电信号分析揭示了在人类大脑中不同脑区以及频率带的时间尺度调整方式,进一步揭示了睡眠如何重塑大脑信息处理的复杂时空模式。大脑节律是指脑电活动的周期性波动,是神经系统处理信息和同步功能的重要基础。研究中,科学家主要关注了两种脑电信号的时间尺度变化:宽频率带信号与γ频段信号。宽频率信号涵盖了从0.5赫兹到80赫兹的宽广频段,代表了大脑多种类型的信号混合;而γ频段(40至80赫兹)则与感觉处理和认知功能密切相关。

研究人员运用自相关函数评估这些信号在时间上的持续性,也就是所谓的“时间尺度”,该指标反映了神经信号对过去信息的保持能力或“记忆”。睡眠与觉醒状态下,这些时间尺度呈现明显变化,揭示了大脑在不同状态中处理和保留信息的差异。在深度非快速眼动睡眠(NREM3)阶段,宽频率时间尺度平均延长了约105毫秒,而γ频段则延长了约31毫秒,这表明无论广义脑电活动还是特定频率的快速波都在睡眠期间放慢。但细节更为复杂的是,这两种时间尺度在大脑皮层的分布和变化方向截然不同。宽频带时间尺度沿着从感觉区域到高级联结区域的层级递增趋势,视觉和听觉等感官皮层的信号时间尺度较短,适合快速响应外界刺激;而高级联结区域如内侧颞叶和轨状前额叶则表现出更长的时间尺度,用于整合复杂信息和进行高级认知处理。这一规律不仅在清醒时存在,且在深度睡眠中得以加强,说明睡眠状态下高级认知区的时间整合功能被提升。

与此相对,γ频段的时间尺度却呈现出完全相反的空间模式。睡眠期间,γ波在感觉区域变得更持久,而在联结区域则缩短,打破了清醒状态下的常规层级结构。这种反转暗示γ频率信号在睡眠中可能承担着不同的功能,比如对早期感觉信息的重复加工或记忆巩固过程。研究人员进一步深入分析了深度睡眠中的慢波活动,这是睡眠阶段的标志性特征,反映大脑大范围的神经同步现象。在超过八万五千次慢波事件中,宽频率时间尺度在慢波谷值附近激增171%,而γ时间尺度则增加了51%,表明慢波对大脑时间动态起着强烈的调节作用。慢波密度较高的脑区同样表现出更长的宽频率时间尺度,强调了睡眠中慢波活动与大脑信息整合过程的紧密联系。

此外,研究考察了不同状态下脑区间的空间相关性,即大脑不同部位神经信号的同步程度。结果显示,在深度睡眠中,尤其是宽频段信号的远距离同步最为显著,这与大脑局部高效协同和信息整合能力增强相符。相比之下,γ波的空间同步则集中在近距离脑区,且在NREM睡眠期达到高峰,进一步支持了其在局部处理和重塑信息的关键作用。相比之下,快速眼动睡眠(REM)阶段的空间相关性明显减弱,暗示REM睡眠中大脑活动更为片段化或更偏向于内在信息处理。这一发现刷新了传统观点中睡眠是大脑“关闭”或“断开”状态的认知。睡眠尤其是深度阶段,实际上多种脑区之间显示出更复杂、层次分明的协调机制。

该研究选用了癫痫患者作为研究对象,利用临床植入的电极获得高分辨率的脑内电信号,以克服传统脑电图在空间定位上的局限。尽管样本存在特定疾病背景,研究采取的休息状态数据排除癫痫发作影响,确保了数据的科学严谨。研究团队亦指出,未来需对非临床人群进行长期追踪,以更全面了解时间尺度在睡眠中的动态调整及其对认知行为的影响。神经节律时间尺度的双重改变引发了深远的理论思考。从认知科学角度来看,时间尺度的加长意味着大脑对信息的整合窗口扩大,有助于记忆的稳固和知识的再加工。同时,不同频率和脑区的差异性调整表明大脑睡眠状态下的功能分工更加细致。

例如感官区域γ频段节律的延长可能关联梦境中的感知体验或对外界信号的内在模拟重构。而联结区宽频带时间尺度的强化则支持睡眠促进抽象信息处理与记忆整合的假说。本研究不仅有助于深入理解睡眠对神经时间动态的塑造,还为临床干预提供了潜在的理论基础。睡眠障碍与认知功能下降密切相关,阐明时间尺度的双重调节机制有望指导精准治疗策略,从调节特定频率带的脑节律入手,恢复或优化睡眠结构和记忆功能。此外,研究结果对脑机接口、人工智能等领域同样具有启示意义。理解大脑如何在不同意识状态下动态调整信息处理时窗,能够启发设计更为复杂和高效的神经网络模型,提升机器学习的时序数据处理能力。

总体而言,这项研究突破了传统睡眠脑动力学研究的单一时间尺度视角,揭示了大脑节律在睡眠中以宽频带和γ频段两种截然不同的路径减缓,进一步细化了大脑功能组织的层次结构。人类大脑的时间尺度调节体现了其高度适应性和复杂性,强调了睡眠作为认知调节和记忆巩固关键时期的重要生理作用。未来,持续探究空间和时间上多频段神经节律的交互与变化,将为我们揭开更多关于大脑功能及其障碍的科学秘密,推动神经科学迈入新的里程碑。