随着C++26标准的不断推进,合约编程(Contracts)作为提升代码可靠性和维护性的重要工具,受到了广泛关注。合约为程序设计引入了前置条件、后置条件和不变性检查,使代码变得更加健壮。然而,尽管合约看似简化了程序的设计逻辑,但在实际应用过程中,开发者却常常遭遇各种陷阱和误区。本文将结合最新的视频资源,深入剖析C++26合约中的常见问题,解析其背后的原因,并提出切实可行的解决方案,帮助广大C++程序员更好地掌握合约技术,避免踩坑。 合约的引入本质上是为了让函数的行为显式化,即通过明确的约束条件来限定函数输入输出的合理范围。然而,C++26标准对合约的设计仍处于演变阶段,规范中存在一些未解的细节,这为合约的实现带来了复杂性。

尤其是在编译器支持、运行时检查以及异常处理等方面,合约存在着诸多潜在的陷阱。举例而言,某些实时系统或高性能计算场景对合约带来的开销表现出极大敏感,盲目使用合约可能导致性能降低。此外,合约失败时的错误报告机制和调试体验也尚不完善,影响了开发者快速定位问题的能力。 在C++26合约的设计中,前置条件(preconditions)通常用来保证函数参数的有效性,而后置条件(postconditions)确保函数执行后的状态符合预期。不变性条件(invariants)保证对象状态始终保持一致。然而,现实中这些条件定义和检查的边界较为模糊,若不加以合理约束,很容易带来意想不到的副作用。

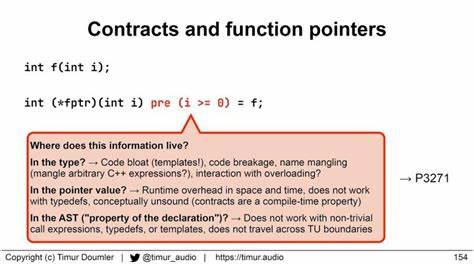

例如,过度依赖前置条件,忽略异常安全,可能导致程序在异常发生时行为未定义。合约无法捕捉所有运行时异常,因而高质量的错误处理设计依然不可或缺。 另一个引发关注的难点是合约与模板元编程的结合。C++模板技术的灵活性极大提升了代码的通用性,但合约在模板实例化与编译阶段的表现则不尽如人意。合约表达式的求值存在延迟,且错误信息较为晦涩,给调试工作带来不小挑战。再者,不同编译器对合约的支持存在差异,导致代码在跨平台编译中表现不一致,降低了代码的可移植性和稳定性。

开发者必须深入理解合约规范,并结合实际项目需求,审慎设计合约策略。 值得注意的是,合约功能的启用方式也影响其表现效果。C++26标准允许合约在编译时配置,有时默认的启用模式可能关闭某些运行时检查,导致合约失效,掩盖潜在问题。因此,了解合约的编译器选项,以及如何根据项目需求正确开启各种合约检查,是避免陷阱的重要环节。搭配合适的单元测试和静态分析,能够最大限度地发挥合约的优势。 在视频资源中,演讲者详细介绍了多个常见错误案例,分析了合约条件写法不严谨、误用断言、以及忽略边界情况等问题。

这些实际案例中,函数的前置条件未覆盖特殊输入,导致程序崩溃;后置条件中存在副作用,干扰了函数正常逻辑。此外,合约失败处理策略单一,缺乏分层异常机制,直接导致系统稳定性下降。视频强调,正确理解合约失败的含义及其对程序行为的影响,是保障代码质量的关键。 为了有效规避这些陷阱,开发者应在设计合约时保持简洁明了,避免复杂表达式及副作用操作。建议在合约之外,通过辅助函数或逻辑验证替代过于复杂的契约检查。同时,将合约视为代码文档和调试工具,而非万能的错误捕获机制,能使工程师更加理性地利用其优势。

此外,各大型编译器的合约支持情况往往前后版本差异明显,跨版本测试必不可少。正确的合约用法需要结合具体的编译器文档和版本说明,防止因版本更新而引入新的隐患。 在实践中,合约的使用最佳场景通常是对于核心算法和数据结构的接口,尤其是那些必须保证参数正确性和状态一致性的函数。通过谨慎设计合约,使其既能捕捉潜在的逻辑错误,又能在运行效率允许的范围内发挥作用,是提升项目质量和维护性的有效途径。同时,合约的失败应得到及时、明确的反馈,避免因模糊提示造成调试困扰。为此,配套的日志及异常处理机制必不可少。

展望未来,随着C++26合约规范的逐步完善,工具链的支持将愈加成熟。开发者期待看到合约更加灵活的配置选项、更加智能的错误提示以及更高效的编译时检查。结合现代软件工程理念,合约有望成为提升代码质量、降低缺陷率的重要利器。与此同时,社区对合约的经验总结和最佳实践分享也将极大促进合约技术的普及和优化。 总结来说,C++26合约技术为程序设计提供了更安全和表达力更强的接口约束机制,但实际应用中却存在不少容易被忽略的陷阱。理解合约的设计目标和局限性,合理配置和运用合约,结合完善的测试和调试手段,是发挥合约最大价值的关键。

随着标准的成熟和编译器支持的提升,合约在C++开发中的地位将越来越重要,值得所有C++开发者深入学习和掌握。