末日题材一直以来都是文学、影视和艺术中极具吸引力和影响力的主题,Apocalyptica作为对末世的综合表达,不仅仅是单纯的毁灭与恐惧,更是一种对未来社会形态、文化变迁和人类精神状态的多维度透视。本文将从末日文学的基础叙事、现代社会的末日文化表达、末日后的生存与重建等方面,深入探讨Apocalyptica背后的深层内涵及其对于当代人类的启示。 首先,末日文学往往以明显的二元对立结构展开:一方面是被毁灭、被放逐、陷入炼狱的群体,另一方面是获得拯救、升华脱离苦难的幸运者。这样的框架不仅仅反映了人类对死亡和救赎的永恒关注,也表现出社会对邪恶与善良、混沌与秩序的根本划分。在Apocalyptica中,这种二分法体现在末日的多个版本,有的是因神的惩罚导致的文明崩溃,有的是人为因素如核战争摧毁文明,还有更为隐晦的末世后生存状态,如巨型蚂蚁袭击幸存者的设定。这些不同形态的末日故事共同塑造了一个丰富多彩的末世图景,让人们在恐惧与希望之间反复思考生命的意义。

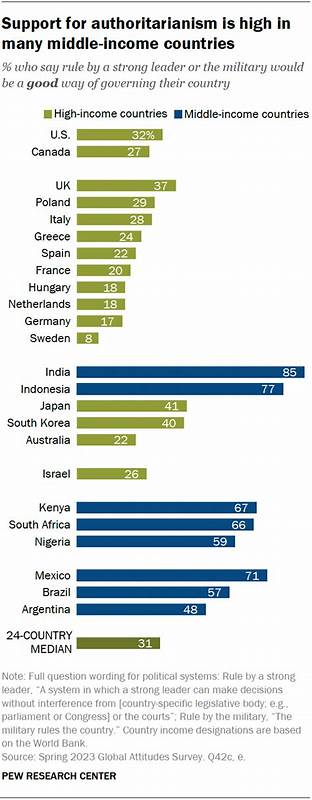

媒体和文化在现代社会中扮演着放大末日观念的角色。政治和社会学期刊往往对所谓的“美国颓废”、“文明终结”进行持续批判,强调过去的黄金时代已尽,带来强烈的衰落感。而相对应的技术和科技媒体则以另一种调调呈现未来的科技乌托邦,呈现出“烈火焚烧中崛起的极客世界”。这两极之间夹杂着时尚和青年文化的躁动——夜店、咖啡馆、模特的炫舞,一切都像是在末日前的狂欢,既充满叛逆又带有无望的逃避。从这个角度看,Apocalyptica不仅是终结的象征,更是现代文化中循环反复的主题,在不同人群和媒介中被赋予不同意义和功能。 末世故事不总是以彻底毁灭告终,而是描绘了毁灭后文明的余烬与重生。

无论是核战争后的废墟、被怪物和变异生物包围的荒野,还是文明崩溃后辛苦求生的人类群体,都展现了人类面对极端环境的坚韧精神和适应能力。在某些Apocalyptica故事中,人类不仅是被摧毁的对象,也成为了斗争和创造的主体。幸存者们需要面对外界的危险,同时也要解决内部的道德和秩序重建问题,这一过程极具戏剧张力和哲学深度。通过这种设定,末世不仅是物理意义上的世界终结,更是人类价值重构的试炼场。 此外,Apocalyptica中对“末日梦境”的讨论也颇具启发性。梦境作为潜意识的表现,反映了不同文化背景中对末世的共通恐惧和个体解读。

梦者将文明的衰败归因于道德败坏和神罚,而这一模式在全球多种文化中都有相似的叙述方式,显示了末世思想的跨文化共鸣。这种梦境与现实的交织提醒我们,末日故事不仅是外部世界的投射,更是人类内心对于有限生命和不确定未来的思考方式。 末日题材在科幻、奇幻和恐怖文学中也形成了独特的美学和叙事风格。Apocalyptica通过描绘天翻地覆的世界末日场景,激发读者的恐惧与好奇心,从而引发对社会结构、科技发展、伦理道德等一系列深刻议题的反思。在文学作品如《The Vaults of Fug》中,不同类型的末世故事被融合,从科幻的技术灾难,到奇幻的神秘力量,再到恐怖的生物变异,为读者呈现一个充满想象力且发人深省的末日宇宙。这展示了末日不仅是一场灾难,更是创作者表达愿景和批判现实的强有力媒介。

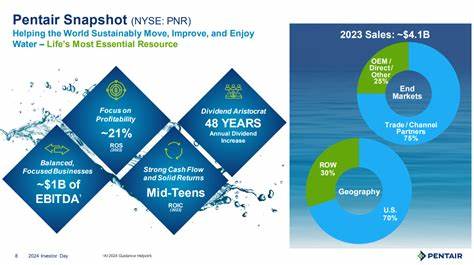

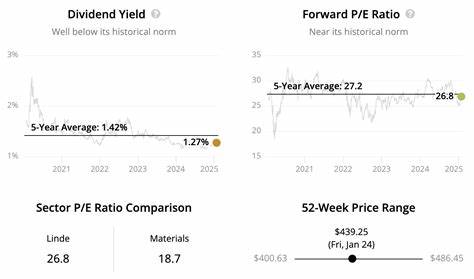

在当今全球环境危机、社会动荡和技术变革加速的背景下,Apocalyptica的影响力愈发显著。它不仅仅是未来可能发生灾难的想象,更成为一种文化预测和集体心理的反映。人们通过末日故事警醒自身,反思科技滥用、政治腐败和生态破坏带来的隐患,同时也探寻在绝望尽头的希望与重建可能。这种末世幻想提示我们,人类需要以更开放和负责任的态度面对当下的挑战,培养跨界合作和社会韧性,以避免或缓解未来可能的灾难。 最后,Apocalyptica的多样表现形式还延伸到娱乐和商业领域。末日题材的电影、游戏和音乐深受欢迎,成为青年文化表达反叛和寻求意义的重要载体。

从媒体报道到次文化运动,末日概念被不断重塑,在不同群体中激发出积极的创造力和社会参与意识。与此同时,末日题材也带来了伦理和哲学上的疑问:当毁灭与重生成为主题,我们应如何平衡恐惧和希望,警醒和乐观?这些讨论促使人们不断审视人类文明的脆弱性以及未来发展的可能方向。 综上,Apocalyptica不仅是关于末日的简单叙述,更是现代社会文化、精神心理和未来想象的深刻反映。通过对末世毁灭与救赎、科技进步与人性考验、文化分裂与融合的探讨,它揭示了人类面对终极挑战时的多样反应和内心挣扎。让我们在末日的恐惧中找到重生的力量,以更智慧、更包容的态度共筑人类文明的未来。