1953年东德起义,是德意志民主共和国(简称东德)境内爆发的一场大规模群众抗议行动,发生于冷战初期的1953年6月16日至17日。这场起义起因于东柏林建筑工人对政府强制提高劳动生产率的反抗,最终迅速演变成覆盖全国700多个城镇和村庄、涉及百万人口的政治抗议浪潮。尽管起义最终被苏联军队和东德国家警察的武力镇压,但它在东德及整个冷战时期有着重要的历史意义,反映出东德人民对严酷社会主义政策和低下生活水平的深刻不满。起义也揭示了社会主义建设过程中经济与政治矛盾的激化,以及东德体制内外对权力正统性的挑战。东德起义的重要性不仅在于其规模和影响,也在于其催生了西德方面将每年6月17日设立为德意志统一日这一特殊纪念日,直到1990年德国重新统一。起义前的几年,东德政府在苏联支持下实施“加速社会主义建设”政策,优先发展重工业,强制集体化农田,削弱私人企业并限制宗教活动,导致广大工人生活水平急剧下降。

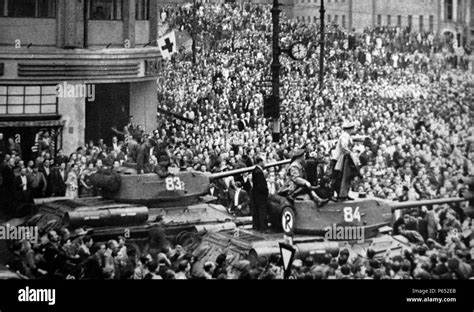

生活成本的增加和商品短缺加剧了劳工的困境,尤其是当工作配额在1953年被提高10%却未随工资增长时,相当于工人实际工资被削减了三分之一。面对日益严峻的经济压力和持续流失的劳动力,人民的不满情绪迅速累积,并在建造斯大林大街(Stalinallee)工人罢工中爆发。起义初期,抗议者主要围绕恢复原有工作配额展开诉求,但随后迅速扩大为针对政府的不满,包括要求减价、释放政治犯、自由选举以及结束东、西柏林间的隔离。广泛的抗议使东德政府措手不及。在苏联驻德指挥官的指示下,苏联军队于17日凌晨进入东柏林,动用了包括坦克在内的军事力量激烈镇压示威人群,导致55至125人死亡,数千人被捕。镇压行动在全国范围内恢复了政府的控制权,也震慑了未来的反抗可能性。

起义期间,东德的许多工业中心和中小城市都爆发了动荡,抗议者除了政治诉求,也表达了对经济困境的愤怒。许多地方共产党机关、监狱和秘密警察机构遭到不同程度的破坏和焚烧,反映出人民对统治机构的极大敌意。然而,在农民中,集体化政策的抵制更多表现为离开集体农庄或自行耕作,而非直接参与抗议。起义对东德政权带来了深刻冲击。大量工人和传统劳工阶层成员开始对社会主义制度失去信心,许多共产党党员选择退出党组织,工会缴费的抵制现象也广泛出现。东德领导层内部对形势的评估体现了党内高层的分歧,一度萌生废黜时任总书记瓦尔特·乌布利希的念头。

然而,随着苏联国内政治风潮的变化,及主要苏联掌权人的支持,乌布利希最终保住了权位并整肃党内异己,加强了对社会舆论及工人阶级监控的力度。东德起义的教训深刻。东德当局意识到,强制推行经济指标增长政策可能招致社会动荡,从此在经济政策上有所调整,推行“新路线”,重点改善消费品供应和民生福利。同时,政权加大了对异见的压制力度,扩大了国家安全机构的职能,以防范未来潜在的抗议活动。起义也让东德民众明白,公开、大规模、且缺乏外部强有力支援的对抗很难取得胜利,这影响了随后的反抗策略。冷战时期西德方面将6月17日定为德意志统一日,作为对东德人民反抗共产主义统治的纪念,这一传统延续至1990年德国统一。

现实中,1953年东德起义不仅是一次工人阶级对经济与政治压迫的爆发,也是冷战东欧社会主义国家间普遍不满的缩影。它预示了后续如1956年匈牙利革命及1968年捷克斯洛伐克“布拉格之春”一样的群众抗争的先声。东德起义彰显了社会主义建设的矛盾与挑战,通过鲜血和牺牲,暴露了社会主义制度内在的局限性和体制改革的紧迫性。随后几十年,东德社会在高压体制下保持基本的稳定,但对1953年起义的记忆始终激励着民众对自由和民主的渴望。该事件也被文学和艺术作品多次反映和纪念,包括伯特霍尔特·布莱希特的诗歌以及其他作家的纪实与创作作品。随着历史的推进,东德起义成为研究东西方冷战对峙、社会主义国家内部矛盾和群众运动的重要历史案例。

它不仅揭示了体制与社会之间的紧张关系,也提供了理解东欧剧变和德国统一过程的关键视角。1953年东德起义是一面镜子,反映出人民对公平、自由和体面生活的基本渴望在高压政治环境中的挣扎和抗争,为后来的历史变革铺垫了不可磨灭的基础。