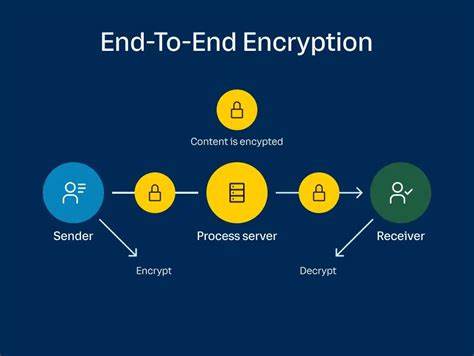

随着数字化进程的加速,互联网已成为人们交流、工作和生活不可或缺的一部分。信息在网络中流动,隐私和安全成为公众和企业普遍关注的焦点。端到端加密作为保护通信内容免受第三方窥视的核心技术,其重要性日益凸显。然而,近年来关于破坏端到端加密的提议引发了广泛的争议和技术讨论。本文将深入解析端到端加密为何在现代互联网架构中不可或缺,以及破坏这一安全保障会带来的深远影响。端到端加密的核心理念是信息从发送端加密,只有接收端能够解密,中间传输过程中的服务器或任何第三方均无法访问通信内容。

这一设计保证了用户的隐私权和通信安全,同时赋予用户对自身数据的控制权。它区别于传统的电信加密方式,后者中通常由服务提供商持有密钥,因此有可能被第三方轻易访问。近年来,尤其在欧盟和部分国家层面,针对打击有组织犯罪及儿童性侵害等恶劣犯罪的诉求,政府部门开始考虑对端到端加密实施适应性要求,甚至尝试破坏其安全性以便获取通信明文。这些提议初衷虽是善意,但在技术实现层面存在根本的矛盾,并可能对整体数字生态系统造成破坏。传统电信服务大多基于号码依赖系统,通信双方及服务提供者和执法机构通常处于同一司法管辖区内,这使得法律实施和监管相对单一和直接。相比之下,现代互联网服务是号码独立的,它们由分布在不同国家和地区的服务器支持,用户可通过各种代理隐藏其真实位置和身份。

此类服务的复杂跨境特性使得单一国家的法律难以直接执行,同时使得通过技术手段强制破坏端到端加密成为一项不现实且危险的任务。技术层面,端到端加密依赖于公钥和私钥机制,参与通讯的每个设备拥有独立的一对密钥。消息在发送时被接收方的公钥加密,只有对方持有的私钥能够解密,且密钥仅存储在用户设备端,极大地提升了信息安全性。改造这一加密机制以便让第三方获取明文,通常需要引入密钥托管(Key Escrow)或者隐藏群组成员等方案。密钥托管意味着加密密钥被复制并存储在第三方系统,提供给执法部门。这无疑成为黑客和恶意主体的首要攻击目标。

一旦密钥托管服务器被攻破,不仅通信隐私被泄露,通讯内容还可能遭篡改或伪造,危害极大。同时,资深安全机构如瑞典武装部队已明确指出,这种方式无法在不引入安全漏洞的情况下实现适应性要求。隐藏群组成员方案则通过在加密会话中加入隐形用户(通常为执法机构服务器)来同步访问通信内容。这同样容易被修改客户端的用户绕过,且同样扩展了攻击面和安全风险。此外,这类方案会破坏端到端加密协议的基本架构,使得应用本身的信任基础遭到侵蚀。从法理角度来看,现有提案未充分考虑互联网的全球性和跨境特征。

互联网服务不再是垂直整合的本地化产品,而是分布式、多元且跨界的生态系统。各国对“犯罪”的认知不同,且用户身份和地理位置无法精准定位,这使得单一司法辖区内的监管手段难以有效落地。在这样的背景下,强行破坏端到端加密不仅无法达成预期的监管目标,反而可能驱使技术熟练的用户转向更隐蔽的通信手段,甚至减少合法服务提供商的市场参与度和创新动力。更糟糕的是,一旦加密机制被破坏或引入后门,国家安全、商业机密和公民隐私都会暴露于风险之中。数字时代的服务与创新依赖于强健的安全基础。端到端加密作为互联网架构的基石,保障了通信的私密性和完整性,是推动全球数字经济走向繁荣和可信赖的关键。

未来的政策制定者应充分理解技术底层原理,尊重数字生态的跨境特性,平衡执法需求与个人权利保护,而非寻求以破坏安全机制的方式取巧。法律法规的演进需基于开放、透明的技术评估和多方利益协调。建立国际合作和信任机制,发展兼具安全性和合规性的技术方案,是更为合理的路径。同时,增强公众对信息安全的认知,提高服务端和终端设备的安全性能,也是实现数字社会可持续发展的重要环节。总之,端到端加密不仅仅是一项技术发明,更代表了一种数字时代的隐私保护理念。破坏其架构不仅技术上不可行,更可能在长远来看损害整个互联网生态的安全与信任。

保护端到端加密,就是保护数字时代的自由交流权利,是信息社会进步的必由之路。