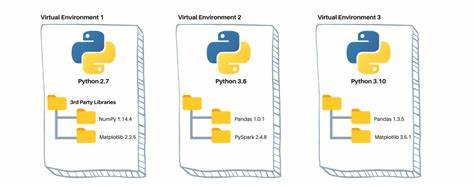

近年来,基因工程技术迅速发展,推动了生物医学、农业、环保等领域的突破创新。传统上,基因工程主要由大型学术机构和企业实验室主导,但随着技术成本的降低和开放资源的增多,越来越多的独立生物实验室(indie bio labs)和个人科学家也加入到这一前沿领域,开展各种基因工程项目。独立生物实验室作为一个广义概念,指的是非依附于高校和大公司,自主运营的小型实验空间,甚至是家庭实验室,这类实验室体验到了技术民主化带来的契机,也面临独特的挑战。长期以来,基因工程领域涉及高度复杂的实验设备和严格的安全规范,令普通公众难以接触。但随着合成生物学套件的普及、开源硬件的发展以及CRISPR等基因编辑工具趋于商业化和易用,个人或小型团队可以利用较低的资金起步,尝试基因编辑、DNA合成及转化等基本操作。独立生物实验室中常见的技术包括DNA抽提、PCR扩增、基因克隆、转基因表达与细胞培养。

使用的设备更新颖且更加模块化,既有二手科研仪器,也有基于3D打印的自制工具。用户通常借助商业化的基因编辑套装和试剂盒来降低实验难度和成本。一些高端的自动化液体处理器和荧光成像仪日渐普及,实验流程更加标准化。除了技术层面,独立生物实验室在涉及伦理安全的同时,更注重开放合作模式。社区实验室鼓励共享知识,组建线上讨论组,构建开源数据库,推动了草根科学的发展与创新。同时对比大型机构,独立生物实验室在项目选择上更灵活且具探索性,可能集中于新疫苗研发、环境修复、创新食品生产甚至DIY生物燃料等方向。

尽管资源有限,这些项目能够更贴近公共需求,也提供了一种科技民主参与的范例。但与此同时,独立生物实验室也面临安全管理、法规合规、资金不足、技术推广难等难题。合规问题尤其复杂,涉及基因编辑是否合法、实验材料的采购和废弃物处理是否符合相关规定。为降低风险,许多独立实验室积极取得相关许可,严格执行生物安全等级要求,努力构建自律体系。社区层面常推动伦理标准和交流规范,努力营造透明、负责任的科研环境。在全球范围内,独立基因工程项目与实验室呈现多样化态势。

美国的“生物黑客”社区和DIY生物学家群体最为活跃,欧洲和亚洲部分城市也逐渐兴起类似空间。例如旧金山的Genspace和纽约的BUGSS实验室,就是成功结合公众参与和前沿科技的典范。除了单纯科研实验,部分独立生物项目还关注教育与普及,通过举办工作坊和科普讲座增强公众对基因工程的理解和兴趣,期待培养更多跨界人才,让基因技术惠及更多领域和人群。随着技术不断进步,量子测序、人工智能辅助设计及微流控芯片等新兴技术也逐渐融入这些小型实验环境,极大拓宽了实验手段和项目范围。未来,独立生物实验室还有望在推动基因组学大数据分析、个性化医疗方案设计及生态系统基因监测发挥更加重要作用。总体来看,独立生物实验室及其项目的存在拓宽了传统基因工程的边界,实现了科学的去中心化与普及化。

这既助力了创新创业,也促进了社会对生命科学潜力的广泛认知。尽管仍需面对监管挑战和技术瓶颈,但他们的存在无疑为基因工程的未来注入了活力和想象空间。通过开放共享、规范管理与持续创新,独立基因工程生态系统有望成为连接科学家与公众的桥梁,推动基因科技更安全、更普惠的发展。