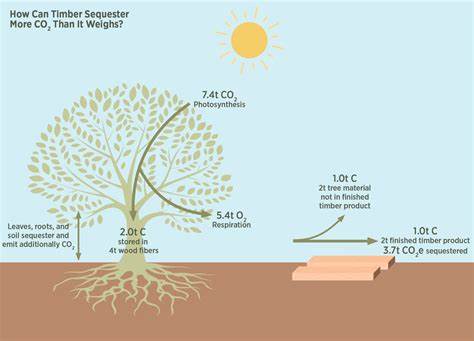

随着全球气候变化问题日益严峻,二氧化碳的大量排放成为导致温室效应和全球变暖的主要根源之一。传统的碳捕获技术往往依赖于高能耗、高成本与复杂设备,且通常需要接近大型排放源。为此,科学家们不断探索更加环保、高效且经济可行的碳汇途径,光合活性材料应运而生。该技术结合自然界光合作用的原理,利用细胞微生物功能,实现二氧化碳的双重固定,开辟了碳捕获的全新领域。 光合活性材料主要由具备光合作用能力的蓝藻(如Synechococcus sp. PCC 7002菌株)与可打印的高分子水凝胶网络结合而成,形成具有生命活性的复合材料。这种材料通过光合作用将环境中的二氧化碳首先固定形成生物质,为可逆碳汇;同时蓝藻的微生物诱导碳酸盐沉淀(MICP)过程则生成不可逆的无机碳酸盐矿物,从而实现双重碳汇效果。

该光合活性材料选用以Pluronic F-127为基础的水凝胶网络作为载体,具有优异的生物惰性和良好的透光性,帮助细胞充分获得光能并保持长期活力。材料能够通过数字化设计和3D打印技术制造出结构精细、光照均匀、营养供应充足且适合细胞生长的多孔构造,促进细胞的繁殖和碳酸盐矿物的均匀沉积。 实验研究显示,植入蓝藻的光合活性材料在短短30天内便能每克材料固定约2.2毫克的二氧化碳,且持续培养超过400天后,累计固定二氧化碳量高达26毫克每克材料。这样稳定且高效的碳汇性能,是传统生物质固定与无机矿物碳固定单一方式难以比拟的。 更重要的是,这种材料通过蓝藻的天然光合作用,不需要额外投料如尿素,也没有有害副产物的排放,环保且安全。相比以化学矿化为主的碳封存技术,具有运行条件温和,资源需求低,适合分布式部署的显著优势。

在微生物诱导碳酸盐沉淀过程中,蓝藻代谢产生的碳酸根离子与环境中的钙离子和镁离子结合,形成稳定的碳酸钙和碳酸镁复合物。这不仅将二氧化碳以无机矿物的形式长期锁定,还可改善材料力学性能,使其在结构应用中具备更好的强度和韧性。随着沉淀的增加,材料逐渐由柔软水凝胶转变成更加刚性和坚固的状态,实现了功能复合材料的自我强化。 通过先进的光子实时成像和扫描电子显微镜观察,研究人员得以清晰地揭示碳酸盐矿物质沉积的位置和形态,发现矿物主要集中生长于蓝藻胞外多糖附近,呈现高度晶体结构。同时结合元素分析确认了钙、镁、碳、氧元素的协同存在,证实了微生物诱导矿物沉淀的有效性和稳定性。 光合活性材料不仅在材料科学领域具有开创性意义,也为低碳建筑和环境修复带来新思路。

通过数字化制造的3D格子结构极大提升了光照透射和气体交换效率,促进蓝藻均匀分布和活性维持。这种多孔设计灵感来源于自然细胞流体学原理,能借助毛细力实现培养基的自发上下运输,减少营养液浸没需求,进而降低资源消耗。 从最初简易的盘状样本到复杂的立方体格子与珊瑚状纹理,科学家们不断优化结构设计,使材料既有足够的细胞承载量,又能最大化光合效率和碳通量,打造出高效能、长寿命的“绿色矿物化”活性材料。这些设计不仅保证了细胞长达一年的持续活力,还使材料力学性能显著提升,具备一定的自立能力和耐久性。 在未来的应用场景中,光合活性材料可直接用作建筑表面涂层,或集成于碳捕获设施中,实现近自然、分布式、低维护的二氧化碳驱动捕获。相比依赖高能耗设备和严格环境控制的传统技术,此技术以阳光和大气二氧化碳为能量和碳源,彰显出环境友好和经济上可持续的特点。

此外,由于光合活性材料能够感知并响应环境变化,修复受损结构,科学家还展望通过基因工程改良蓝藻,提升光合作用效率及碳酸盐沉积能力,从而构建更为高效和智能的活性材料体系。结合现代生物制造和结构设计技术,未来有望实现碳捕获规模的指数级提升。 然而,尽管光合活性材料展现了巨大的前景,实际大规模应用仍面临诸多挑战。如何提升材料的生产效率、耐久性和适应多变环境的调控能力,以及评估整个生命周期中的净碳效益,将成为研究重点。跨学科协作和工业合作是推动该技术走出实验室,走向市场的关键。 综上所述,光合活性材料通过生物质碳固定与微生物矿化碳储存的双重机制,为清洁能源与环境领域带来了创新而强有力的碳捕获解决方案。

其在效率、可持续性和环境兼容性上的优势,使其有望成为未来推动全球碳中和的核心技术之一。随着制造技术和生物工程的不断进步,光合活性材料的商业化应用将为人类应对气候变化挑战注入新的动力和希望。