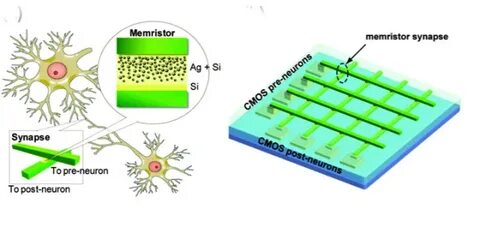

随着信息通信技术(ICT)的飞速发展,数据处理的需求不断攀升,同时计算设备的能耗也呈指数级增长。现有的冯·诺依曼计算架构由于处理器与存储器分离,频繁的数据传输成为系统性能的瓶颈,极大地限制了计算效率提升的空间。在这种背景下,忆阻器(Memristor)作为一种能够实现存储与计算功能融合的被动电子元件,展现出巨大的应用潜力。作为理论上第四种基本电路元件,忆阻器不仅能够实现记忆信息的非易失性存储,还拥有独特的电流-电压特性,其电阻值随着通过的电荷累积而变化。这使得忆阻器在下一代计算机架构中,尤其是神经形态计算领域,成为关键的硬件基础。忆阻器的本质是在其材料内部形成可控的电阻状态,这种状态基于材料的物理或化学变化,能够在断电后依旧保持。

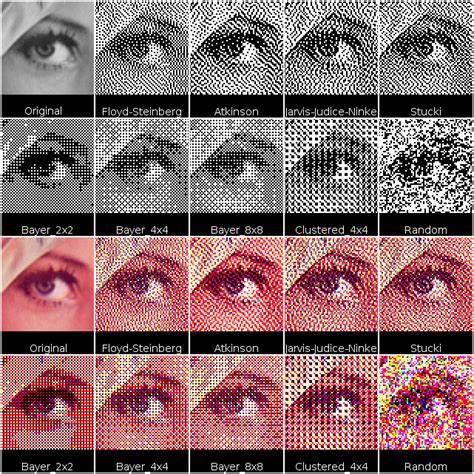

忆阻器的非线性电流-电压特性及滞后性质,使其不仅能存储信息,还能对输入信号进行处理,实现存储与计算的无缝结合。根据其电流-电压特征的不同,忆阻器可分为线性忆阻器和非线性忆阻器两种类型。线性忆阻器通常表现为有限个的非易失性电阻状态,这种离散记忆被称为离散型记忆,其更多用于数字存储器件,如传统的阻变随机存取存储器(ReRAM)。而非线性忆阻器则拥有连续变化的电阻状态,即连续型记忆,更贴近生物神经元的电学特性,因而在模拟神经突触和神经形态计算中应用前景广阔。非线性忆阻器特有的两对静态与动态内部状态变量,可分别对应于读写操作的不同电压区间,这种时间上分离的读写机制更利于实现数据的无缝存储与处理,被认为是实现能效极高的神经形态计算架构的硬件核心。以铋铁氧体(BiFeO3,简称BFO)为代表的非线性忆阻器,已经在实验中展示了优异的保持性和耐久性。

其电流-电压的滞回环特征不仅能实现稳定的多级存储状态,还能支持基于输入电压的动态调节,模拟神经突触的加权机制。此外,其非线性忆阻特性可以在单个器件中执行包括线性和非线性函数的运算,使其在深度学习及复杂信号处理场景中拥有天然的优势。相比传统的线性忆阻器,非线性忆阻器不仅可以节省数据传输的能耗,还能够最大限度地减少计算延迟,显著提升整体计算效率。忆阻器的结构通常包括两电极之间夹着的薄膜介电层,该介质层的导电性能可通过外加电压或电流进行调控。目前,忆阻器的制造多采用铁电材料、氧化物材料以及二维材料等多种体系,不同材料体系赋予忆阻器差异化的电学性能与应用场景。忆阻器技术的一个重大突破在于其可应用于类脑计算领域。

传统计算机架构无法高效处理类神经网络的海量并行计算任务,而基于忆阻器构建的神经形态芯片能够以极低的功耗模拟神经元和突触的功能,大幅降低神经网络训练和推理所需的计算资源。这对人工智能技术的发展意义重大,特别是在边缘计算、移动设备及智能传感领域,忆阻器有望解决电源和性能的双重挑战。从能耗视角来看,信息技术系统能耗随着使用规模和计算复杂性的提升而猛增。研究表明,传统ICT系统预计到2030年将消耗全球电力总量的约14%。而忆阻器通过实现存储与逻辑计算的一体化,有效避免冯·诺依曼架构中的频繁数据转移,从根本上削减能耗,推动绿色计算的发展。忆阻器的商业化应用虽然尚处于早期阶段,但随着材料科学和纳米制造技术的进步,其性能稳定性和可集成度不断提升。

当前,全球多个科研团队与企业正在加速忆阻器在非易失性存储、神经形态计算芯片、可重构逻辑电路等领域的研发与产业化,以寻求突破传统计算瓶颈的解决方案。忆阻器的未来发展也面临挑战,包括材料的可控性、器件的耐久性、制造工艺的成熟度及与现有芯片架构的兼容性等。然而,针对这些问题的研究进展迅速,新型铁电材料及二维材料的引入,增强了非线性忆阻器的稳定性和功能多样性。此外,先进的电路设计和系统架构也在推动忆阻器技术向实际应用迈进。忆阻器的出现正引发计算机体系结构的根本变革,从传统的冯·诺依曼架构向神经形态架构迅速演进。这种变化不仅是技术的进步,更是计算理念的转型,预计将在人工智能、大数据处理、生物医药工程等多个领域迸发出强大的创新活力。

忆阻器凭借其融合存储与计算的独特优势,将成为支撑下一代资源节约型智能计算平台的核心硬件,引领能源效率与计算能力的双重提升。未来,随着更多非线性忆阻器材料和工艺的开发,忆阻器有望实现模拟神经系统复杂运算的能力,甚至支持超越传统图灵计算模型的全新计算范式。这将带来计算理论和技术的革命,为全球信息技术产业注入强劲动力。总的来看,忆阻器不仅在提升计算能效方面展现出巨大潜力,更在推动智能计算硬件革新中扮演着关键角色。通过打破存储和处理单元之间的壁垒,实现无缝数据流动和处理,忆阻器使得高效、低功耗的类脑计算成为可能。随着相关技术的成熟和应用的深入,忆阻器将为下一代信息时代提供坚实的硬件基础,推动人工智能及智能终端设备迎来新的发展高潮,开启人类计算能力的新纪元。

。