量子力学是现代物理学中最成功的理论之一,支撑着从半导体芯片到医学成像设备等多种技术的发展。然而,尽管其数学框架极为精准且反复验证,物理学家们对于量子力学到底揭示了怎样的现实,却存在极大分歧。对量子力学的不同解释不仅影响学术界对于自然规律的理解,也反映了人类对于“现实”本质的根本疑问。本文将深入剖析最新的一项全球物理学家调查,探讨这场跨越科学与哲学的争论,为读者展现量子世界的奇妙与复杂。量子力学诞生于20世纪初,通过描述微观粒子的行为,建立了比经典物理更为精确的理论体系。它突破了传统物理的局限,揭示了粒子波动性、叠加态和纠缠现象等令人惊叹的特性。

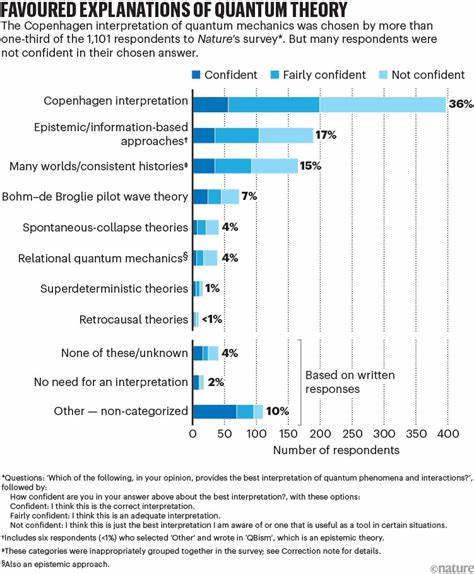

但正是这些特性,也让人们在理解它的实质时陷入困惑。物理学家对于量子态的本质、波函数坍缩的含义以及测量如何影响系统状态等问题争论不休。近年来,一项由Nature期刊发布的大规模调查为此增添了新鲜数据。该调查覆盖了来自全球不同机构的物理研究人员,旨在揭示他们对量子力学各种解释的偏好与看法。调查显示,物理学家们在对现实的量子描述方面分成多派,既有支持经典哥本哈根解释的学者,也有认同多世界解释的群体,还有信奉波函数是统计工具甚至认为存在隐藏变量的研究者。哥本哈根解释作为量子力学的传统解释,认为系统的波函数在测量时瞬间坍缩,产生唯一确定的结果。

这种观点强调观察者的作用,认为现实在观察时才“确定”。而多世界解释则认为,每次测量都导致宇宙分裂,所有可能结果同时存在于不同的平行世界中。这种解释彻底改变了对现实的看法,虽然颇具争议,却被不少物理学家视为问题的解决方案之一。除此之外,还有如一致历史解释、波尔兹曼脑假说和全息原理等多种新兴观点不断涌现,反映出理论物理界对于量子本质的持续探索。调查也揭示,物理学家的选择不仅受个人哲学偏好影响,还与其研究领域、年龄和学术背景密切相关。这种多样性既反映了科学研究的活力,也暴露了量子力学解释上的深刻不确定性。

为何量子力学的解释会如此分歧?这在很大程度上源于量子现象的独特性,挑战了经典理性和直觉。波粒二象性、纠缠态以及测量问题等难题,使得“现实”的定义变得模糊甚至矛盾。同时,量子力学在实验层面极为成功,但其基础解释往往涉及哲学命题,难以通过直接实验验证。这使得量子解释成为哲学与物理交织的领域,每种解释背后都带有丰富的理论假设和哲学立场。这种情况对于科学研究是一把双刃剑。一方面,解释多样性促进了理论创新,为厘清物理规律提供了多条思路。

另一方面,缺乏统一解释对教学、交流甚至新技术研发带来挑战。科学界期待未来新的实验技术能够检验、排除某些解释,进而推进对量子现实的理解。例如,目前发展中的量子信息和量子计算技术在某种程度上为研究量子态的本质提供了工具,同时也带来新的理论挑战。量子纠缠作为实现量子通信的核心机制,验证了远距离粒子间的瞬时关联。对纠缠态的进一步研究,很可能对量子力学的解释提出新要求。除了物理层面,此次调查也反映了科学社会学的现象。

不同国家、文化与学术传统背景的科学家,在看待量子问题时表现出不同倾向。这带来全球科研合作不仅是技术层面的协作,更是世界观、思维方式的交流融合。总结来看,量子力学的核心争论远未结束,物理学家们对于“现实”的不同理解,既是科学问题,也是哲学命题。随着技术进步和理论探讨的深化,未来或许能弥合部分分歧,提出更具普适性的理论解释。但当前多样的观点本身,已成为推动科学进步的重要动力。对于公众而言,了解这些争议不仅能激发对科学的兴趣,还能帮助认识当代科学知识的动态本质。

量子世界的奇妙正等待我们去探索,而现实本身的面貌,或许比想象中更加复杂与丰富。