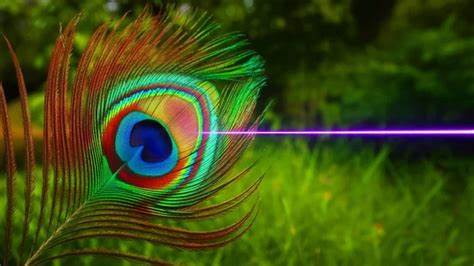

激光技术作为现代科学和工程领域的关键突破,已经在通信、医疗、制造等多个行业实现广泛应用。然而,近年来对生物激光器(biolaser)的研究逐渐兴起,催生了将生物材料与激光技术相结合的新兴领域。生物激光不仅有助于深入了解生命体内的光学特性,更为生物传感、医学成像和低成本光源的开发提供了新的可能。在这一背景下,一项针对印度孔雀(Pavo cristatus)尾羽注入罗丹明6G(Rhodamine 6G,R6g)激光染料后激光发射的研究,为生物激光领域带来了颇具启示性的成果。研究发现,孔雀尾羽经过反复染料浸润和干燥处理后,能够在532纳米激光泵浦下出现特征稳定的激光发射谱线,这些光谱特征揭示了尾羽中存在着独特的 mesoscale 微观结构,提供了非随机激光反馈机制的证据。孔雀羽毛因其耀眼的色彩和复杂的结构长久以来吸引了科学家的关注,其颜色主要源于羽毛中精细排列的角蛋白纤维及微纳米级的黑色素棒状体结构。

这些结构不仅引起结构色(structural color)的形成,也为光学性质的调控提供了独特平台。研究中,通过多次对尾羽的眼斑区域染色,使罗丹明6G深入角蛋白纤维之间,增强了该区域对激光染料的吸收和增益效应。实验利用倍频Nd:YAG激光器发出532纳米,脉冲宽度约为10纳秒的激光泵浦,激活载有染料的羽毛样本,结合高分辨率光谱仪检测其发射光谱。研究结果表明,无论是孔雀尾羽眼斑的蓝/绿/黄/棕等不同颜色区域,均能观测到相似的激光发射谱线,且这些谱线位置高度一致,表现出非常稳定的光谱指纹。这一现象显著不同于传统生物材料常见的随机激光输出。随机激光一般依赖于介质内无序分散粒子的散射反馈,输出激光谱线随机分布且对实验环境极为敏感,而孔雀尾羽的激光谱线表现出跨区域和跨样品的一致性,说明反馈机制并非随机散射引起。

激光阈值实验显示,孔雀尾羽内激光的启动阈值低于典型随机激光阈值,且激光输出功率与泵浦功率之间呈现明显的阈值行为和线性关系,符合传统激光的功率放大特征。此外,激光谱线宽度随着泵浦强度的增加明显变窄,呈现出施劳洛夫-汤恩斯(Schawlow-Townes)窄化效应,这一特征进一步确认了激光性质,而非单纯的增强自发辐射(ASE)。结合对孔雀尾羽眼斑不同颜色区域反射光谱的分析,研究揭示尾羽结构在可见光范围内展现出多组结构色反射带,其中绿色区域的反射带尤为宽广且稳定。高倍显微成像展示了角蛋白纤维表面细微的波浪状形态和色彩区域内结构的差异,表明虽然不同区域视觉上呈现明显色差,但其微结构中存在一类具有周期性和均质性的“隐形”结构,负责激光反射反馈。综合以上数据,科学家推断这一反馈结构存在于羽毛角蛋白基质的中尺度(mesoscale)区域,大约在数十纳米到数微米范围内。通过简单的光学干涉条件估算分析,激光模式对应的光学腔长度约为90纳米左右,可能与角蛋白纤维间隙或分布规律密切相关。

研究排除了诸如惠斯朋画廊模式(whispering gallery mode)激光等机制的可能性,因为孔雀尾羽缺乏支持这种微腔形成的几何结构。此外,激光发射的稳定性与染料的多轮湿润干燥过程密切相关,表明染料分子和溶剂的扩散以及角蛋白纤维的轻微松动对有效腔体的形成与激光反馈具有重要作用。值得注意的是,尽管这种激光反馈机制不同于传统的光学腔和简单随机激光,但孔雀尾羽所表现出的激光模式极具再现性,为特定生物材料内潜藏微结构的检测提供了新型无损光学手段。这不仅有助于深入理解自然界中生物光学结构的复杂功能,也为开发基于生物材料的微腔激光器和光学传感器开辟了广阔前景。该研究的意义还在于展示了如何利用激光发射光谱作为生物材料“指纹”,反映其微观构造、助力材料科学和生物物理学研究。展望未来,赋予天然羽毛带有激光增益的功能,不仅有望推动生物激光的基础研究,也能为柔性光电设备和生物兼容激光系统提供创新路径。

随着制备工艺的不断优化和激光染料种类的扩展,利用孔雀尾羽及类似天然结构制造高效、低阈值、生物兼容的激光器将成为可能。同时,该研究揭示的激光反馈结构和机制也为开发新型的光学材料设计理念提供了范例,赋予传统生物彩色结构新的光学功能。综上所述,印度孔雀尾羽注入罗丹明6G染料后展现出的稳定激光发射谱线,揭示了羽毛中隐藏的规律性微结构对激光反馈的重要作用,突破了随机激光的认知限制,为生物激光领域带来崭新视角,有望推动生物光子学技术的创新与应用。