在当今快速发展的科技行业,软件工程师的招聘标准越来越严格,现场编码面试几乎成为衡量候选人技术能力的“金标准”。然而,越来越多的研究和个人经验表明,这类面试实际上测评的并非真正的编码技能,而是候选人在压力环境下的表现能力。对许多资深工程师来说,现场编码面试充满挑战,有时甚至会无端地使他们“失常”,让人质疑这个传统的面试方法的公平性和有效性。 现场编码面试为何成为主流?这背后有多种原因。首先,它能够让面试官直接观察候选人解决问题的过程,评估其思考逻辑、代码质量以及现场调试能力。其次,由于这些面试通常限制时间,且面试过程公开,企业认为能够检验候选人的应变反应和压力下表现。

然而,这种经验看似合理的假设在实际运作中却存在诸多隐患。 首先,心理学研究表明,当人们处于高压力环境时,大脑的某些区域—尤其是负责复杂推理、工作记忆和理性思考的前额叶皮层—会受到明显影响。压力激活了大脑中的扁桃体,促进人体释放皮质醇等应激激素,这种化学反应在短期内影响认知功能的发挥。对于很多人来说,尽管他们具备扎实的技术能力和丰富的经验,但在面试环境中出现的紧张感导致他们大脑无法高效工作,导致工作记忆下降,思维变得迟钝,甚至无法完成本应轻松解决的题目。 这也解释了为什么不少资深程序员在现场编码面试时会遭遇“脑冻”现象,强制性地让他们的表现远远低于正常水平。一个典型案例是一位工程师在参加某高端平台的测试时,顺利完成在线编程题,但在现场编码环节却花费大量时间也无法交出满意答案。

事后回看,他可以轻松破题,说明问题并非技术能力缺失,而是现场压力的影响。此类经历在业界并非个例,反而较为普遍。 更让人关注的是,顶尖科技公司及研究机构对此现象进行过严谨科学的调查。一项由微软研究员主持的研究明确指出,在有监督和无监督的编程任务中,候选人在有人监控的场景下,整体得分显著下降,而且表现差异更为悬殊。此外,女性候选人在压力环境下未通过的比例比男性更高,体现出现场编码面试对不同群体存在天然的不公平性。换言之,这种面试机制无意间成为筛选弱化某些群体的“排除器”,阻碍多样化团队建设和包容性发展。

压力对编程表现的影响远不止令比赛成绩下降那么简单。它扭曲了很多公司对候选人能力的评估结果。很多招聘团队误以为无法在现场完成编码任务意味着候选人技术水平不够,而忽略了他们在实际工作环境中可能拥有强大的问题解决能力、优秀的系统设计思维和深入的代码质量把控能力。这种视觉和认知上的偏差导致企业错失了很多优秀的人才,同时加剧了求职者的焦虑和自我怀疑。 虽然现场编码测试应运而生,却并非真正反映日常工作的情境。开发工作多数时间并非脑力紧张24小时,也不像面试时那样在聚光灯下同时被评判。

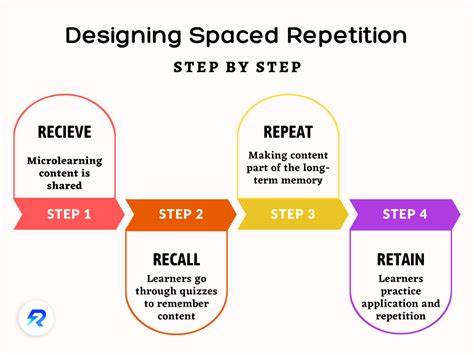

更多时候,代码是在舒适和相对没有干扰的环境中被反复设计、编写和审核的。错误可以被修改,逻辑可以通过多重讨论迭代完成。而现场编码测试的极限时间和心理负担阻止了候选人发挥正常水平,反而测试了他们的应激反应和心理承受能力。 那么,怎样才能减少现场编码面试对求职者的负面影响?首先,求职者需要认识到“表现失常”并不代表“能力不足”,这种心理调整能减轻自我压力。积极参加模拟面试,比如通过Pramp、Interviewing.io等平台进行实战演练,可以逐渐适应被观察和限时的场景,促进大脑习惯这种压力环境。 其次,尝试在面试时采用思路清晰、表达条理化的策略。

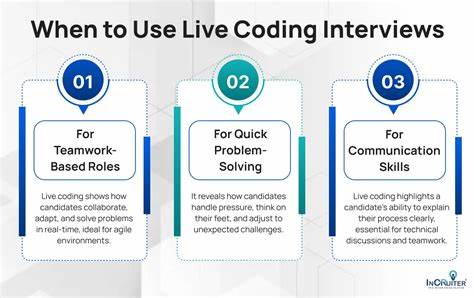

即使遇到暂时卡壳,也尽量口头说明思考过程,展现逻辑思维和问题拆解能力,这样能让面试官了解你的真实技术水平,而非仅凭最终结果断定胜负。 另外,有研究指出某些天然和补充剂如L-酪氨酸和L-茶氨酸可能辅助提升压力下的认知表现。虽然效果因人而异,且尚缺乏充分实证,但合理补充或适度调节心理状态有助于缓解焦虑,值得尝试且需提前模拟测试以判断个体效应。 从企业端来说,应意识到现场编码面试存在的局限,避免将其作为唯一标准。可以考虑增加多元化评估,例如代码作业、结构化行为面试、技术文档审核以及团队协作能力测试等,更全面地反映候选人综合素质和潜力。特别是对于不强调高压环境下表现的岗位,现场编码的权重应当合理调整。

此外,企业还应关注面试流程的公平性,主动采取措施降低女性及有潜在心理或神经特殊需求候选人的压力门槛。遵守相关劳动法律法规,确保对残障人士的合理便利,打破以现场表现为唯一筛选标准的壁垒,提高多样性和包容性。 总结来看,现场编码面试在科技招聘中占据重要地位,但它衡量的更多是候选人在高压下的应激反应,而非纯粹的编码实际能力。理解这一点,既能帮助求职者调整心态、提升应对策略,也促使企业反思招聘流程的设计,建立更公平科学的人才选拔体系。未来,随着技术和心理学的深入结合,招聘方式也许会更加人性化与多元化,从而真正识别出那些既有实力又合适岗位的优秀工程师。