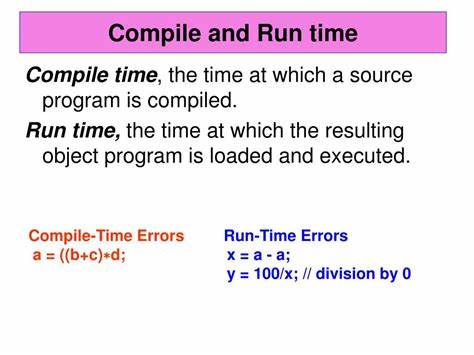

在当今大数据和高速计算的时代背景下,数据库系统的性能瓶颈越来越受到关注。随着应用场景向实时分析、交互式数据探索等需求转变,如何在保证查询执行速度的同时实现低延迟响应成为关键。数据库查询编译技术正是在这样的需求驱动下应运而生,它通过将查询转化为本地机器代码,极大地提升了数据处理效率。然而,随着查询编译技术的推广,如何在编译时长与执行性能之间找到平衡成为亟待解决的问题。本文将深入解析当下主流编译框架在数据库查询编译中的编译速度表现,重点聚焦LLVM、Cranelift与单遍直译编译器,展现它们在不同环境与应用场景中的性能表现及优化方向。 首先,必须理解编译时间对数据库查询处理的影响。

在基于即时编译(JIT, Just-in-time)技术的数据库引擎中,编译速度直接决定了查询响应时间和系统吞吐率。尤其是在交互式数据查询环境中,用户往往对查询反馈时间十分敏感,冗长的编译周期会显著拖累整体性能体验。快速的编译过程能够减少初始启动延迟,使得复杂查询也能以高效的机器码运行,兼顾灵活性与性能双重需求。 现代JIT编译体系结构普遍采用多级编译策略,以兼顾启动速度和最终执行效率。例如,JavaScript引擎中的V8和WebKit,其多层次编译模型通过初步的轻量级编译层降低启动延迟,再由更高级别的优化器提升代码性能。数据库查询编译同理,也需要类似架构来处理瞬息万变的查询计划,实现快速编译与高效执行的平衡。

在本文中,技术大学慕尼黑的研究团队对饱受关注的数据库查询编译框架Umbra进行了详尽的编译时长性能评测。Umbra是一个高性能的编译型数据库,支持多种代码生成后端,包括LLVM、Cranelift、传统GCC及其定制的单遍编译器。该系统旨在在主流x86-64和AArch64架构上,实现基于查询的高效编译与执行。 通过TPC-DS基准测试对6678个函数的汇总编译时间进行了20次重复测量,分析不同后端的编译性能和生成代码的执行效率。结果显示,LLVM仍然在最终运行速度上占据领先地位,但其默认配置下的编译时间较为缓慢。通过针对快速编译优化的调整,LLVM的编译时间大幅缩短,极大提升了JIT场景下的实际适用性。

Cranelift作为一个以快速编译为目标的新兴JIT代码生成器,同样展现了出色的性能。其编译速度比经过优化的LLVM还快20%至35%,且运行时性能与未优化的LLVM相当。然而,Cranelift仍然被Umbra自研的单遍编译器显著超越;后者以约16倍于Cranelift的编译速度实现了相当的执行性能,成为高响应场景下的极佳选择。 这种性能的差异源于各编译框架的设计理念与实现细节。LLVM作为一个广泛应用的优化框架,注重生成高度优化的机器码,包含多层代码分析和优化步骤,导致较长的编译时间。而Cranelift设计初衷即为减少编译延迟,摒弃部分复杂优化以换取更快的编译速度。

单遍编译器则采用最简策略,直接从中间表示生成目标代码,通过减少代码生成阶段的复杂性实现极快的编译速度。 在数据库查询处理的实际应用中,选择合适的编译框架需要权衡多方面因素。对复杂查询和长时间运行的任务,优先考虑LLVM,以获得较高的执行效率。而在动态交互式环境和短时查询场景,Cranelift或单遍编译器因其显著的编译时间优势,更为适合快速响应需求。 同时,研究还提出了针对各编译框架的优化建议。例如,在LLVM中调整中间代码结构和减少不必要的优化步骤,可以显著缩短编译时间而不牺牲太多性能。

增加编译流水线的并行度和改进代码生成逻辑,也能进一步提升整体编译效率。Cranelift与单遍编译器则应持续关注生成码质量和性能的提升,逐步缩小与LLVM在执行效率上的差距。 随着数据库系统不断推进混合计算和异构硬件利用,未来查询编译框架将面临更复杂的挑战和机遇。针对多核、多架构优化和更智能的多级编译策略将成为提高整体性能的关键方向。如何在保障快速响应的同时,灵活利用硬件特性,充分挖掘查询执行潜能,将是研究与实践的重要课题。 总体来看,快速编译作为提高数据库系统响应速度的重要因素,正获得越来越多关注。

技术大学慕尼黑团队的研究不仅系统评估了主要编译技术在数据库查询编译中的表现,也揭示了设计权衡与优化空间。面向未来,这些成果将助力数据库引擎开发者制定更具针对性的优化策略,推动查询编译技术迈向更高效、更智能的阶段。 随着数据规模和应用复杂度不断增长,追求极致的查询响应速度已成业界共识。对比研究明确表明,没有单一方案能够满足所有场景,灵活选择和动态调度编译框架配置成为理想方案。结合多级编译模型、高度定制化的代码生成以及硬件感知编译优化,数据库系统必将迎来性能质的飞跃。在未来的数据库设计与实现中,编译时长与执行性能的平衡将持续成为业界瞩目的核心问题。

以持续创新的编译技术驱动数据库查询性能提升,打造高效、智能、用户友好的数据管理平台,必定成为数据库领域发展的重要方向。