现场可编程门阵列(FPGA)作为一种特殊的半导体器件,自1985年首次商业化以来,已经走过了整整四十个年头。FPGA的核心优势在于其后期可重新配置的特性,允许用户根据设计需求灵活编程实现各类数字电路功能,这一特点使它在传统固定功能芯片(如ASIC)之外,开辟了一条独特的技术道路。随着时间的推移,FPGA从最初的电路设计试验工具逐渐成长为如今涵盖人工智能推理、边缘计算以及云端数据中心等多元化应用的重要技术支柱。四十年风雨历程,FPGA到底走过了哪些关键节点?未来又将驶向何方?这一问题激发了业内广泛关注。FPGA的诞生源于一项革新性的愿景,其创始人罗斯·弗里曼(Ross Freeman)和Xilinx的联合创始团队,旨在开发一种既具备ASIC性能又兼具灵活性的芯片。早期的FPGA虽然功耗较高且速度有限,但其可重新编程的特性极大地促进了原型设计和定制化开发的普及,这使得技术人员避免了每次修改电路设计都需重新制造新芯片的高昂时间和成本。

经过1980年代至1990年代的不断演进,FPGA技术快速迈出了性能和能效的关键步伐。领先企业Xilinx和其主要竞争者Altera(后被英特尔收购,再于2025年独立拆分)不断引入集成存储器、数字信号处理模块和时钟管理单元,显著提升了FPGA的功能密度和运算能力。在应用领域,FPGA最早获得大量采用的行业包括电信、汽车电子、消费电子和国防军工。在这些领域中,FPGA为实现高速数据处理、定制化逻辑控制和系统柔性提供了强大支持。近年来,随着人工智能和计算边缘化趋势兴起,FPGA的角色也日益凸显。尤其是在人工智能推理领域,FPGA能够灵活适配各种神经网络模型,并实现低延迟、高并行度的运算,这使得它在自动驾驶、智能监控及实时视频分析等场景中大放异彩。

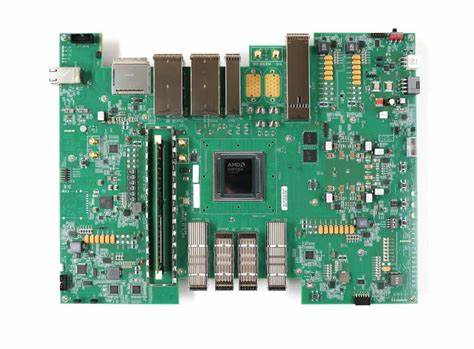

AMD于2022年收购Xilinx后,进一步加强了FPGA在异构计算体系中的整合应用,推动其与传统CPU和GPU共同构建更加高效的计算平台。然而,FPGA的独特性也带来了开发门槛较高的挑战。虽然现代设计工具不断优化,但相较于通用处理器,FPGA开发依然依赖特定的专业技能,使得其用户群相对有限。这也影响了FPGA的大规模普及。不过从长远看,随着硬件抽象层的不断改善和高层次综合工具的成熟,FPGA的开发效率有望大幅提升,从而吸引更多开发者进入这一领域。许多业内专家指出,FPGA未来的价值更偏向于“专属”且“关键”领域,而非大众消费市场。

它的灵活性和功耗效率使其成为边缘计算的理想选择,特别是当设备需要离线快速做出决策时。以多摄像头视觉处理为例,FPGA能够实时处理复杂的图像流并实现低延迟响应,是很多自动化和智能设备不可或缺的核心部件。此外,在数据中心领域,FPGA通过加速人工智能模型推理和数据流处理,提高了整体能效和系统吞吐量,成为云计算供应商优化服务的重要利器。技术演进方面,FPGA不断引入更高级的硬核处理器(如ARM架构嵌入)、高速串行接口和专用AI加速单元,逐渐从单纯的可编程逻辑块演变为集成化的异构计算平台。未来,基于先进制程和芯片设计的FPGA将拥有更高的集成度和扩展性,支持更复杂的应用和算法部署。与此同时,随着人工智能模型的不断发展,灵活且高性能的硬件平台需求愈加紧迫。

FPGA在算法适配性和低功耗方面表现优异,具备深度学习推理加速的潜力,尤其在模型量化、剪枝和定制化网络架构应用中优势明显。与此同时,FPGA生态体系的建设也日趋完善。开发工具链的简化、开源框架的支持以及硬件描述语言的进步,都使得FPGA应用门槛逐渐降低。再加上云服务厂商对FPGA资源的开放,用户可以无需高额硬件投入便能灵活利用FPGA能力,这极大地促进了技术的普及和创新应用的涌现。不过,FPGA也面临芯片制造工艺竞争和市场应用多元化挑战。虽然其在专业领域价值突出,但大规模通用市场仍被CPU、GPU等通用处理器占据。

如何精准定位自身市场、发挥独特优势,将成为FPGA厂商和设计者未来发展的重点。总结来看,FPGA已经从最初的实验性芯片转变为当今多领域关键计算单元之一。它以灵活性、实时性和高性能为核心,为人工智能、边缘计算以及云服务注入强劲动力。结合产业链不断完善与技术创新,FPGA未来有望在智能化浪潮中扮演更为重要的角色。随着世界进入智慧计算新时代,FPGA也正站在新的历史起点,迎接属于它的更广阔天地。