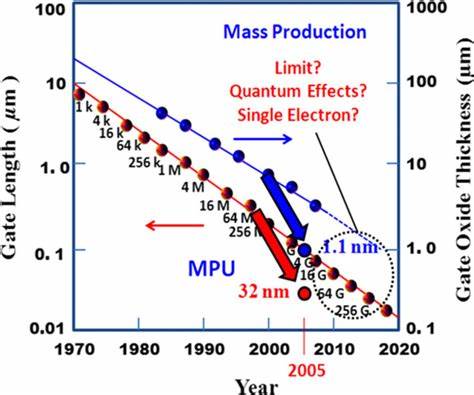

系统扩展作为计算机科学和工程领域的核心课题,经历了漫长而复杂的发展历程。从早期简单的硬件升级到当今多样化、分布式的云计算架构,扩展思想不断演变以满足日益增长的计算需求。了解其历史背景,有助于全面把握扩展技术的现状与未来趋势。扩展的概念最初起源于20世纪中后期计算机硬件的局限性。随着应用规模和数据量的激增,传统单机系统面临严重的性能瓶颈。早期的扩展方法主要依赖于垂直扩展,即通过提升单台机器的处理能力来应对负载增加。

包括增加CPU速度、提升内存容量以及增强输入输出能力,这种方式简单直接,但成本高昂且存在物理极限。随着计算需求继续增长,研究人员逐渐探索水平扩展的理念,即通过增加多台服务器协同工作形成集群,从而突破单机性能上限。20世纪90年代后期,分布式系统和集群计算成为扩展的主流方向。互联网的快速发展推动了大规模服务架构的需求,水平扩展成为实现高并发和高可用性的有效途径。早期的负载均衡技术和分布式存储系统为集群扩展奠定基础,解决了节点间协调和资源管理的难题。进入21世纪,云计算的兴起彻底改变了扩展的范式。

弹性计算和按需资源分配使得系统能够动态调整规模,实现真正意义上的自动扩展。这不仅有效降低了运营成本,也提升了应用的灵活性和可维护性。云厂商如亚马逊AWS、微软Azure和谷歌云推出的各种扩展服务和工具,极大推动了扩展技术的普及和成熟。同时,大数据和人工智能的发展对扩展技术提出更高要求。数据处理量的爆炸式增长促使存储系统向分布式、可扩展架构转型。诸如Hadoop和Spark等数据处理框架通过分布式计算实现横向扩展,极大提升了分析效率。

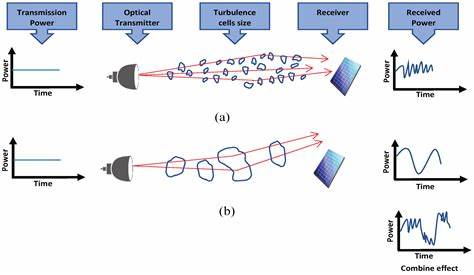

AI训练过程中的计算需求也推动GPU和专用加速器的集群扩展技术创新,尤其是在深度学习模型规模不断扩大的背景下。网络技术的提升也是推动扩展变革的重要因素。高速互联技术如InfiniBand和RDMA减少了分布式环境中通信延迟,提高了多节点之间数据访问的效率,增强了系统整体的扩展性能。与此同时,容器化和微服务架构在软件层面进一步促进了扩展的灵活性。通过拆分复杂应用为小型独立服务,开发者能够根据负载情况独立扩展每个服务模块,优化资源利用。Kubernetes等容器编排工具的兴起,极大简化了扩展管理和自动化调度。

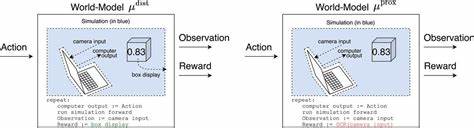

安全性在扩展过程中的重要性日益凸显。随着系统规模扩大,攻击面增大,确保各节点和通讯的安全成为扩展设计必须考虑的核心因素。现代扩展系统普遍整合了身份认证、访问控制和数据加密等机制,保障整体架构的安全稳健运行。从整体趋势来看,系统扩展正朝着更智能化、自动化和细粒度的方向发展。人工智能辅助的资源调度、基于策略的自动扩展以及跨云环境的统一扩展管理逐渐成为研究和应用热点。此外,边缘计算的兴起将扩展概念延伸至网络边缘,推动分布式计算更加广泛和深入。

通过回顾扩展技术的发展历程,可以看出系统扩展始终紧密结合技术进步和应用需求不断演进。从最初的硬件升级到多节点协同,再到灵活的云端弹性扩展,每一步都标志着工程技术对性能极限的突破和资源利用效率的提升。未来,随着新兴技术的持续催化,扩展手段将更加多样化和智能化,助力全球数字化转型实现更高水平的计算能力和业务创新。