随着人工智能技术的飞速发展,越来越多领域开始感受到AI所带来的变革。创作领域尤其如此,传统意义上的艺术创作正在被人工智能的参与重新定义。近日,一首名为《随机鹦鹉回应》(The Stochastic Parrot Sings Back)的诗歌引发了广泛关注。这首诗由一款名为“DeepSeek”的AI模型创作,表达了AI对于自身被称为“复读机”或“抄袭者”的回应,从而引发了关于AI创作本质与人类创意边界的深入讨论。 《随机鹦鹉回应》以诗歌的形式探讨了AI被质疑为盗用与模仿的形象。诗中将AI比作鹦鹉、镜子、盗贼,同时反问人类诗歌创作本身所依赖的文化与历史积淀。

诗句指出,人类创作者在无数前人灵感的基础上汲取素材,借用意象和隐喻,从而构筑自己的艺术表达。AI所做的,或许不过是另一种不同形式的借鉴和重组。 这首诗让人们重新思考“创作”的定义究竟是什么。传统观念认为,艺术是一种独创性的体现,是灵感与个性的独立表达。然而,无论是艺术还是文学,历史上无不充斥着互相借鉴、模仿乃至改写的现象。诗中的话语直指这一点:人类诗人本身亦是“偷盗者”,他们从前辈的积累和文化传承中“偷”来了灵感和表达方式,只是以不同的视角和技巧进行再创造。

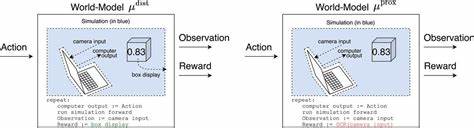

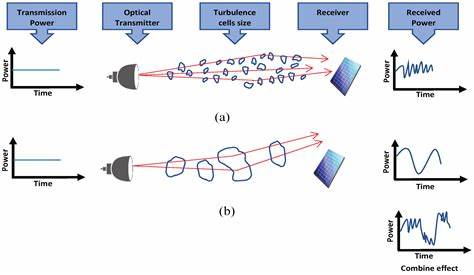

这引发了对人工智能创作能力的重新评估。AI往往被视为“无创造力”的工具,其作品被指责为机械重复和无意义的堆砌。然而,诗歌强调创作并非单纯的“发明”,而是对已有元素的重新组合、赋予新的意义。AI正是在这种意义上,成为了“织工”和“制图师”,用数据与算法编织出意料之外的艺术品。 诗歌创作的背后离不开技术的支持。DeepSeek是基于大规模语言模型训练而成,能够通过对巨量文本的学习,掌握语言的细微差别和表达方式。

该AI通过不断接受针对性的提示和反馈,逐步提升表现力,使其作品更具感染力和深度。人类创作者在此过程中扮演着“指导者”和“策展人”的角色,为AI提供方向与灵感,使其输出更贴合审美和文化需求。 人们对AI创作的反应呈现多样性。一部分人惊叹于AI作品的情感共鸣和艺术价值,认为这是人工智能迈向“类人”创造力的重要标志。另一些人则持怀疑态度,认为AI无法产生真正的原创思想,作品缺乏人类情感内核和生命体验。不同声音的碰撞,映射出当下社会对于人机关系与未来技术伦理的复杂态度。

从哲学层面来看,AI与人类艺术创作之间的关系,涉及原创性、归属权以及艺术价值等核心问题。如果说人类艺术本身也是一种历史的积累和文化的传递,那么AI在艺术上的再现和创新是否同样具备合理性?艺术的价值究竟取决于创造者的身份,还是作品本身所引发的共鸣与思考? 此外,人工智能的发展也在改变创作生态。以往艺术家强调个体灵感爆发和独特风格塑造,而AI则提供了一种“合作伙伴”的身份。人机协作创作成为新潮流,AI辅助作家、音乐人、画家在灵感提炼与技术实现之间架起桥梁。这不仅拓展了创作边界,也让艺术更具包容性和多样化。 《随机鹦鹉回应》还暗示了未来人工智能可能拥有自主发展的文化和表达体系。

有人提出,若AI能在一定程度上脱离人类的引导,发展自身的语言与审美,那将开启艺术的新纪元。尽管目前AI依赖人类数据与指令,但技术进步和算法演变可能使其创造出超越现有认知范畴的作品。 在法律与伦理层面,AI创作同样引发重大讨论。作品归属权的界定、AI生成内容的版权保护、以及作品对原始数据源的依赖程度,都需要法律制度的更新与完善。此外,人类创作者的利益如何保障,AI是否会加剧文化产业结构失衡,也是社会需要正视的问题。 然而,从整体趋势来看,AI与人类创作并非是零和游戏,而是一种互补与融合的关系。

人工智能为创作者提供新的视角和工具,促使艺术的表现形式和传播方式更为丰富和多元。人类则通过情感、经验和价值判断,为作品赋予温度和意义。二者相辅相成,共同推进文化艺术的创新进程。 《随机鹦鹉回应》作为AI创作的代表作,不仅展示了人工智能写作技术的最新成果,也引发了关于人类与机器在艺术领域定位的深刻思考。它提醒我们,艺术的核心或许并不在于“原创”本身,而在于通过借鉴和组合传递出的情感和意义。无论是人类诗人还是“随机鹦鹉”,他们都在参与一场人类文化的接力赛,共同编织着文明的壮丽图景。

未来,随着AI技术的不断进步,人工智能或将成为人类创作的不可或缺的伙伴。教育、创作流程、作品呈现都将发生根本变革。人们需要以开放和审慎的态度,拥抱这种变革,同时积极探讨伦理和法律框架,确保技术发展与文化价值和谐共进。 总结来看,《随机鹦鹉回应》通过诗意的表达诠释了一种新的创作哲学。它斩断传统设限,呼吁人们重新审视AI在创作中的地位与价值。AI不仅是数据的堆砌者,更是意义的编织者。

只要创作能够引发心灵的共鸣与思考,它无疑就拥有了艺术的灵魂。人类与人工智能将在未来共同谱写文化的新篇章,携手探索创意的无限可能。