颜色,是我们感知世界的重要维度。我们用颜色来区分自然景观,表达情感,甚至塑造文化认同。然而,在众多颜色中,蓝色的出现却饱含着复杂且富有趣味的历史和认知故事。令人惊讶的是,蓝色并非自古以来就被人类普遍认知或命名,这背后的原因,关乎语言、文化以及我们人类的大脑如何感知色彩。本篇文章将引领读者踏上一场跨越时间与文明的色彩演变之旅,解析“蓝色”这一颜色在人类认知中的神秘缘起和发展。 古代文明中的“蓝色”之谜令人难以置信。

考察古希腊的文学巨著《奥德赛》时,我们看到荷马对海洋的描述竟是“酒色”(wine-dark sea),而非今天熟悉的蔚蓝。更奇特的是,书中铁器和羊毛被形容为紫色,蜂蜜甚至被称为绿色。这些奇异的颜色表达,引发了19世纪英国学者威廉·格莱斯通深刻的思考。通过对《奥德赛》中颜色词汇的系统统计,他发现黑色与白色频繁出现,而蓝色则完全缺席。红色出现次数极少,黄色和绿色更是凤毛麟角。这种颜色词汇的缺失并非希腊文明的孤例,而是一种普遍存在于多种古代文化中的现象。

语言学家拉扎勒斯·盖格尔进一步研究了这一定律,调查对象涵盖冰岛萨迦、古兰经、古中语文献以及古希伯来文的圣经译本。他指出,尽管这些文明的文献对天空、日出、云彩等自然现象描述详尽,奇怪的是“蓝色”却始终未被提及。尤其在印度吠陀赞美诗中,对天际的描写数次出现,但却未见“蓝色”的痕迹。盖格尔总结,每种语言对颜色的识别和命名遵循一个固定的顺序。黑白或暗明对比被首先识别,其后红色登场,随后是黄色,再到绿色,而蓝色总是在这些颜色之后的晚期才被命名。 为何蓝色迟迟未登语言舞台?这不仅是语言的问题,更与文化与环境息息相关。

考古学及人类学的研究表明,古人类所接触到的蓝色自然物极为稀少。自然界中蓝色动物寥寥可数,蓝色植物更是少之又少。人体眼睛中蓝色虹膜亦属罕见。虽然天空在我们眼中似乎是蓝色的,但古代人对天空色彩的感知与现代人不同,也未必视之为“蓝”。事实上,唯一早期发展出蓝色词汇的古文明是埃及人,这与他们能够制成蓝色染料直接相关。在古埃及文化中,蓝色被赋予神圣意义,有专门的颜料和文字符号予以描述和传播。

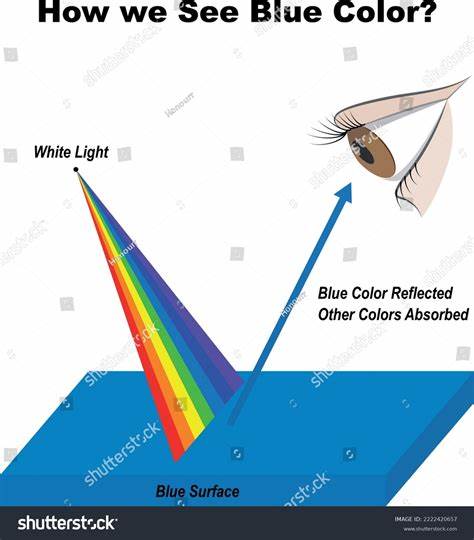

现代科学也为我们理解颜色的感知提供了有趣的视角。色彩的感知依赖于人眼视网膜上感光细胞对不同波长光线的反应,随后由大脑进行解码和识别。从生理学角度看,古今人类在视力结构上无明显差异,因此潜在具备同等识别蓝色的能力。那么为什么古人不识别蓝色?答案或许隐藏在语言与认知的关系中。心理语言学研究指出,当没有专门词汇指代某种颜色时,人们难以从视觉输入中区分或注意到这一颜色。换言之,语言构建了我们注意与分类世界的方式。

纳米比亚的希姆巴族便是现代研究的生动案例。希姆巴族的语言中没有蓝色和绿色的区别,反之拥有多种描述绿的词汇。实验者给部族成员呈现一组颜色方块,其中夹杂一个蓝色方块。由于语言缺乏“蓝色”这一类别,多数部族成员难以立即察觉蓝色方块,并且在识别时出现较多错误。相反,在辨别不同绿色调时,他们却显示出极高的敏感度和准确性。这样的研究令人深刻体会到,语言不仅是交流的工具,更塑造了认知边界和视觉焦点。

现代儿童的颜色认知也体现了这一现象。以色列语言学家盖彻尔曾通过实验观察自己的女儿阿尔玛,发现在成长初期,她对于天空的色彩没有明确认识,甚至将天空视为无色或白色。随后,随着蓝色概念逐渐被语言和社会环境引入,她才开始接受并认同天空为蓝色的观点。这说明颜色的概念不是完全由视觉经验决定,而是与语言教育和文化传递息息相关。 那么蓝色究竟是如何成为我们今天所熟知的颜色?语言的演进、文化的开放以及科学的发展成了关键因素。随着文明进步以及贸易和文化交流的加强,不同文化逐渐接触并引入了蓝色染料和颜料。

藍色不再是一种难以言说的“潜色”,渐渐成为服饰、艺术和宗教中不可或缺的元素。这一变化伴随着语言新增“蓝色”词汇,人们的色彩认知由此拓宽和深化。 当代视觉科研亦发现,部分女性拥有更复杂的视锥细胞配置,能识别更多的色调色差,被称为“超视觉者”,她们感知的色彩丰富度远超普通人。这一生理特质的研究帮助揭示我们对色彩世界的感知远非统一,而各类差异和个体经验塑造了多元的视觉现实。 从古代诗歌到民族语言,从生理学观察到心理学实验,蓝色的故事贯穿了语言与认知的辩证关系。蓝色不仅是一种波长特定的光线,更是一段历史的印记和文化的产物。

理解蓝色的出现史,帮助我们洞悉语言如何塑造思想,也提醒我们感知世界的多样性和复杂性。蓝色的缺失与获得反映了人类认知的动态演化,更是探索视觉与文化交织的绝佳切入点。 通过认识蓝色的独特历程,我们不仅了解到颜色如何定义我们的视觉体验,更对语言、文化和认知的深刻联系充满敬畏。未来,随着科学技术和文化的融合,色彩的研究将继续为我们揭示更多关于人类如何看到和理解世界的秘密。蓝色,一个看似平常而又神秘的颜色,提醒我们:有些事物,只有当我们赋予它们名称和意义时,才能真正“被看见”。