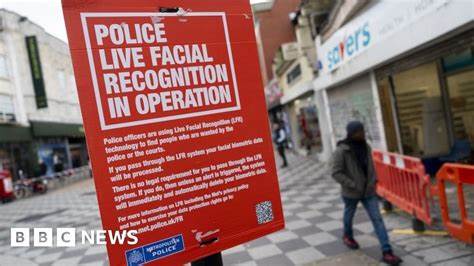

近年来,随着科技的发展,人工智能和大数据技术逐渐融入到社会治理的方方面面,尤其是在执法领域,人脸识别技术的应用成为引发公众讨论的热点。在伦敦,虽然警方自2024年起借助实时人脸识别(LFR)技术成功实施了超过1000起逮捕,但这一成果并未获得所有人的认可,隐私权保护团体纷纷表达了对该技术使用效果和伦理问题的担忧。 伦敦大都会警察局公布的数据显示,自2020年以来,全市共进行了超过71.5万次逮捕,其中只有约1035起案件是借助人脸识别技术实现的。这一比例仅占全部逮捕的0.15%,即便在2024年单年,利用该技术进行的逮捕比例也不过提升到0.57%。面对这些数据,隐私保护组织“大哥监视”(Big Brother Watch,BBW)对警方投入大量资源却收效甚微提出质疑,认为资金与人力的高额投入未能带来预期的破案效率,反而在资源本已紧张的伦敦治安环境中制造更多负担。 隐私权保护者的核心反对意见集中在技术的监管缺失导致潜在威权主义倾向以及对普通市民隐私的严重威胁。

英国目前缺乏针对警方使用人脸识别技术的专门法律和监管框架,使得警察部门只能自行制定规则运行系统,公众和立法机构均无法真实了解技术的实际运作和影响。此外,技术误识别可能产生严重后果,包括无辜者被误捕,生活被不公正干扰。曾有隐私组织指出,如此触及个人生物信息的技术应由社会广泛讨论和表决后才能实施,避免技术滥用破坏民主原则。 然而,警方方面则强调人脸识别技术在提升警力效率和保障公共安全方面发挥了关键作用。大都会警察局LFR负责人琳赛·奇斯威克表示,这项技术帮助警员更快速地捕获涉嫌严重罪行的嫌疑人,包括涉及强奸和严重袭击的案件,节约了警察宝贵的时间,同时提供了更精准的结果。此外,技术不仅有助于直接逮捕疑犯,还能进行条件违规监控。

例如,一个名为大卫·切内勒的注册性犯罪者因被LFR摄像头捕捉到违反特定保护令而被警方逮捕,并最终被判处两年监禁,凸显了技术在保障社会安全方面的重要作用。 除逮捕个案之外,警方也强调对数据隐私的保护措施,称系统仅扫描并比对监控范围内的特定人员画像,并不会保存未匹配者的面部信息,确保未被关注的市民隐私信息即刻被永久删除。这种设计理念在一定程度上缓解了公众对“被全面监控”的恐惧。但是,批评声音认为,单靠技术自律和警方承诺难以消除因缺乏独立监督带来的诸多隐忧。 人脸识别技术的扩展在英国有明确的国家战略支持。首相凯尔·斯塔默公开表示,LFR技术将成为应对社会动乱和骚乱的重要工具,尽管上议院司法与内政委员会此前曾质疑该技术缺乏合法依据,监管框架仍然滞后。

然而,人脸识别在英国的使用并非孤立现象,全球范围内,尤其在中国等国家的广泛部署,常被用作极权国家加强社会控制的典型案例。对比之下,英国的技术应用虽在民主制度下进行,但同样引发公民对于效率与自由之间天平倾斜的忧虑。 经济层面,英国政府在这一领域投入巨大。仅近期,便有价值约两千万英镑的LFR软件采购项目,旨在推广该技术至更多警察部门。首批永久安装于克罗伊登区的固定LFR摄像头引发广泛关注,尽管警方承诺仅在有足够人手执行逮捕时启用摄像头,但隐私保护者担忧常态化监控将对日常生活产生无形压力。 综合来看,英国警方在人脸识别技术的推广和应用过程中,一方面有效提升了对某些严重犯罪的快速反应能力,另一方面也因监管不足和隐私侵犯引发了众多争议。

技术是否能真正确保公共安全的同时保护个人隐私,成为摆在社会面前的重要难题。未来,呼吁设立明确法律框架和独立监督机构的声音将持续加强,只有在平衡技术进步与公民权利的基础上,才能赢得公众的广泛信任与支持。 随着科技不断进步,执法手段的数字化、智能化已成不可逆转的趋势。伦敦案例反映了全球范围内执法现代化过程中普遍存在的矛盾和挑战。如何在保护社会安全和维护个人自由之间取得最佳平衡,将考验立法者、执法者和全社会的智慧与共识。与此同时,公众应保持警觉并积极参与公共讨论,推动透明度与责任制,为技术应用设定清晰的伦理和法律界限,确保科技真正服务于人民福祉而非沦为控制工具。

未来的岁月里,隐私权保护与技术创新的博弈仍将继续,伦敦的实践经验无疑为全球类似探索提供了宝贵借鉴。