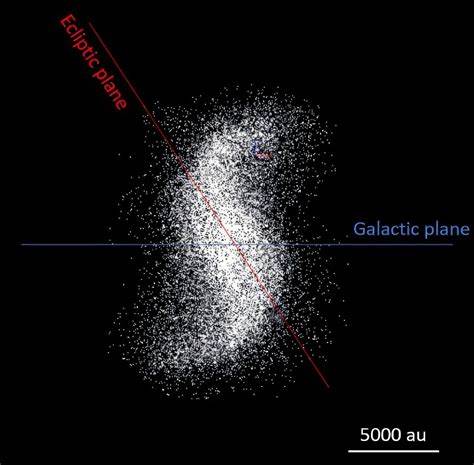

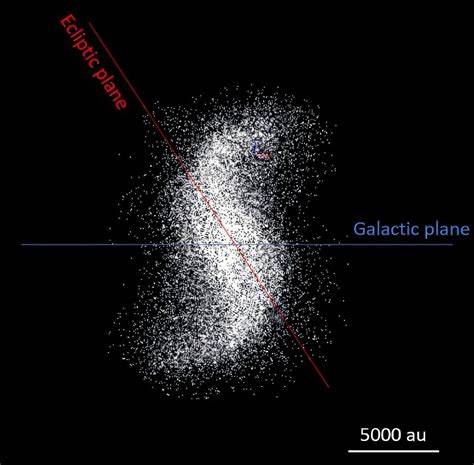

内奥尔特云是我们太阳系之外一个神秘且遥远的天体聚集区,位于太阳引力边缘的最外层,被认为是无数彗星的发源地。长期以来,科学家们对内奥尔特云的认识主要依赖于间接证据和模型推测,直到近年来借助先进的天文观测技术,才开始揭示出一些之前未知的细节。特别值得关注的是,近些年研究人员借助大规模天体侦测和数值模拟发现,在内奥尔特云的内部存在一种独特的螺旋结构。这种结构不仅颠覆了我们对内奥尔特云均匀分布天体的传统认知,也为揭秘太阳系早期的演化史打开了新窗口。内奥尔特云大致可分为内层和外层,内层距离太阳约几千到一万天文单位,且天体密度相对较高。这一区域物质虽稀薄,却承载着大量的小天体和冰冻物质。

螺旋结构的发现,源于对这些天体运动轨迹的深入分析。科学家利用高精度数据整合,发现部分小天体的轨迹并非随机分布,而是在太阳引力、外来引力扰动以及可能的隐藏天体影响下,形成了明显的二维螺旋模式。这种模式极为罕见,表明内奥尔特云内部受多种复杂力学作用影响而形成了动态非对称结构。螺旋结构的形成机制是一个多因素综合作用的结果。最初有理论指出,太阳系的一个假想第九大行星可能在内奥尔特云起到了关键引力牵引作用,其巨大质量足以影响周围小天体的轨道,使其沿某些特定路径集中。而后更精细的模拟显示,除了假想行星外,附近恒星的引力扰动,乃至银河系自身的潮汐效应都参与了这个过程。

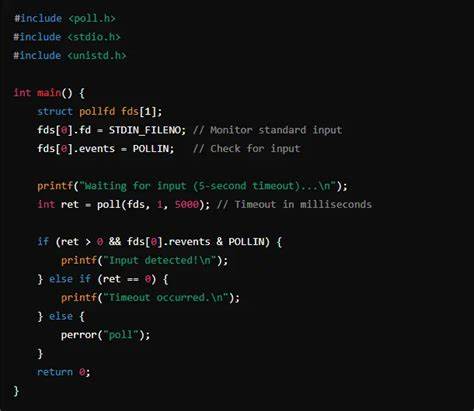

银河系内部的引力分布并不均匀,太阳系本身在银河中的运动造成了弱但持续的引力作用,从而形成内奥尔特云中物体运动的微妙规律性,最终塑造出螺旋形态。观察这类辽阔区域的螺旋结构,极大挑战了现有的天文观测技术。由于内奥尔特云的天体多处于太阳系边缘,亮度极低,直接成像困难重重。为了克服这一难题,天文学家采用了射电望远镜阵列、红外观测方法和间接引力效应分析技术,结合数据挖掘和人工智能算法,从大量蛛丝马迹中提取有价值的轨迹信息。这些跨学科技术的融合极大提高了数据的准确度和分析效率,使得螺旋结构的发现成为可能。此外,模拟软件和超级计算机的应用也不可忽视。

这些工具帮助研究人员模拟出内奥尔特云各类天体在不同引力环境下的动态变化,验证了螺旋结构的形成和稳定性。深入理解内奥尔特云的螺旋结构,对太阳系的起源和演化研究有着重要意义。这些结构不仅提示太阳系边缘的天体群体并非简单孤立,而是在复杂引力网络中协同行动,还可能揭示太阳系形成早期物质分布的非均匀性,甚至反映出太阳在银河系轨道中的历史轨迹。其次,螺旋结构的存在也影响了我们对彗星来源的重新认识。传统理论认为彗星多为随机轨迹进入内太阳系,而螺旋结构提示一些彗星或小天体受螺旋轨道调控,其进入轨道可能具有一定周期性和方向性。这对于预测近地天体撞击风险和制定防御策略具有潜在价值。

当前,科学界对内奥尔特云的研究仍处于探索阶段,未来需要更多合作大型观测项目和更先进的探空技术支持。或许通过新一代太空望远镜和远距离探测器,我们将能直接观测到内奥尔特云的更细微结构,验证更多关于螺旋形态的学说。总体来看,内奥尔特云中螺旋结构的发现代表了现代天文学技术和理论研究的重大进展,也为理解太阳系的边缘生态系统增添了一笔丰富而生动的注解。随着研究进展的深入,我们有理由相信,更多未解的宇宙秘密将在这片边界区域被逐渐揭开,推动人类对宇宙起源和演化规律的认知不断迈上新台阶。