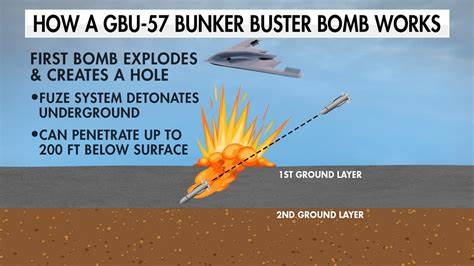

近年来,随着国际局势的不断变化和核问题的持续紧张,地下军事设施的打击技术成为全球关注的焦点。美国近期对伊朗三个地下核设施发动了大规模打击,使用了被誉为“巨型穿甲炸弹”的30,000磅级重型炸弹,目的是摧毁伊朗核武器研发的关键据点。然而,外界普遍质疑这些炸弹是否成功突破了伊朗军事级混凝土的防护,由此引发了广泛讨论和科研关注。 这种巨型穿甲炸弹,也被称为“地狱火”或“海神之锤”,是一种专门设计用于穿透地下坚固结构的超大威力炸弹。它通过极高的动能和爆炸力,试图穿越数米甚至数十米厚的混凝土和岩石,对隐藏在深处的目标造成毁灭性的打击。尽管其公告杀伤力惊人,但其实际效果取决于被攻击目标的结构和材料属性。

伊朗的地下核设施采用了高度增强的混凝土材料,据专家称,这种混凝土具备极强的抗冲击和抗压能力,是世界上极为少见的军用混凝土之一。这种材料一般由特殊骨料、高强度水泥及高密度金属添加剂配制而成,可以显著提升混凝土的密度和韧性。其设计初衷是为了抵御类似巨型穿甲炸弹这样的强烈破坏,确保核设施能够在遭受重型打击时保持基本完整性。 科学家和军事实验人士通过模型测试发现,虽然巨型穿甲炸弹拥有极为强大的穿透能力,但伊朗的军用混凝土厚度及材质仍然可能让炸弹未能完全穿透。炸弹的前端爆炸在撞击混凝土表面时释放出大量能量,造成混凝土的破碎和表层破坏,但可能无法深入至原子弹核心所在的最深处。这种现象被形象地描述为“炸药无法穿透的壁垒”,显示出伊朗混凝土防御系统的科学与工程技术水平令人震惊。

实际战争中,地下设施的防御不仅依靠物理结构,还涉及隐蔽性、深度布置和多层防护。伊朗地下核设施的设计融合了这些理念,复杂的通道、加固的阻力层以及分布式的功能区都增加了打击难度。即便是使用世界上最先进的弹药,也未必能轻易摧毁全部关键设施。 这种局面对未来军事战术提出了新的挑战。首先,简单依赖巨型穿甲炸弹的空袭策略将变得不可靠甚至无效。为了确保任务成功,军事力量可能需要结合多技术手段,例如精准制导导弹、电子战、地面渗透及网络攻击等,实现对敌方设施的综合打击。

其次,防御方则不断改进混凝土材料和结构设计,提升其抗爆性能,使得彼此在攻防技术上展开新的竞赛。 从战略影响的角度来看,伊朗地下核设施的信息保护和实际防护能力使得国际社会在核裁军和地区安全问题上的谈判更具复杂性。即使具备极端打击能力的国家,也难以通过单纯的军事手段实现快速目标达成。这反映了现代战争中技术进步带来的不确定因素,以及对战争形态的深刻影响。 除了军事实践,科学界对军用高强度混凝土的研究日益深入。对材料的抗爆性能、结构响应和破坏机理的模拟为未来军事工程提供了理论支持。

新型混凝土配方、纳米技术增强剂甚至智能自愈材料的应用,可能彻底改变地下防御结构的设计理念。面对这些发展,军工企业和研发机构正投入巨资推动材料科学和兵器工程创新。 总结来看,美国投放的巨型穿甲炸弹虽具有惊人的穿透能力,却可能无法完全突破伊朗核设施所使用的高强度军事混凝土。这一点充分说明现代地下军事设施对于极端条件的防护能力提升,推动了军事技术和材料科学的结合发展。未来战争的胜负,可能不仅取决于炸弹的威力,更取决于防御结构的智能化与科学化设计。在这个背景下,全球军备竞赛进入了材料创新与工程精密的新时代,给国际安全形势带来了新的不确定性和挑战。

。