在全球气候危机日益严峻的当下,电动汽车凭借无尾气排放的“零排放”标签,迅速成为未来交通的代表。特斯拉等品牌的崛起激发了全球对于绿色出行的热情,消费者纷纷投入这场被塑造为环保和科技先锋的电动革命中。然而,表面上的绿色光环下,却隐藏了一条错综复杂且令人担忧的真相:锂离子电池的生产过程带来了严重的生态破坏和社会伦理困境。电动汽车虽然减少了尾气排放,但其核心零部件——锂电池的背后,却是被称为“锂殖民”的资源掠夺与生态灾难。 锂是电动汽车电池中不可或缺的重要金属之一,其提取主要集中在全球极度干旱的盐湖地区,如智利的阿塔卡马盐沼。这些地区的水资源极为匮乏,而锂的提取依赖于大量水资源的泵取和蒸发过程,导致地下水位大幅下降,严重威胁当地生态系统和农牧民的生计。

智利盐沼采矿企业的水资源消耗量高达该地区水资源总量的六成以上,盐沼几百平方公里的蒸发池占据原本的自然保护区土地,使得原生态环境遭受严重破坏。当地的原住民社区因水资源短缺和污染而纷纷抗议,却在全球新能源产业链中难以发出声音。 不仅如此,随着电动汽车对电池需求的激增,镍和钴等关键材料的开采同样造成了巨大的环境负担。印尼的热带雨林被大规模清理,用于露天开采镍矿。这种矿业活动破坏了全球重要的碳汇系统,加剧了碳排放和生物多样性的丧失。与此同时,钴主要产自刚果民主共和国,那里非法和小规模的采矿作业普遍存在,伴随着矿工健康风险和儿童劳工问题。

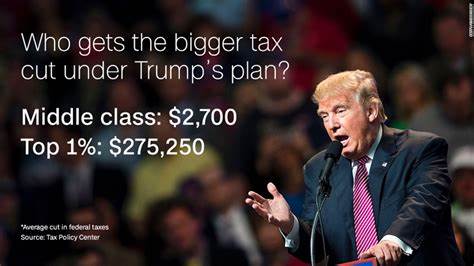

据非政府组织披露,数以万计的儿童在极端恶劣和危险的环境中参与钴矿开采,吸入有毒粉尘,承受生命健康威胁,这与电动汽车背后的“绿色承诺”形成刺眼对比。 企业方面,以特斯拉为代表的全球电动汽车制造商在生产电池和整车过程中,呈现出复杂的碳足迹结构。虽然电动车在驾驶阶段不产生尾气排放,但在材料开采、加工及运输等上游供应链环节,却排放了大量温室气体,占其总碳排放的主要部分。根据特斯拉自家发布的影响报告,高达八成以上的碳足迹来自于供应链的原材料提取和加工环节,这些所谓的Scope 3排放往往缺乏有效监管,也难以通过单一企业的技术革新得到有效控制。更令人警醒的是,全球对锂离子电池回收的比例极低,全球范围内的高性能电池废弃物正以惊人的速度积累,成为新的环境隐患。回收技术的复杂性、成本高昂以及电池成分多样化,使得废弃电池的处理成为一大难题。

无序填埋导致金属离子渗入土壤和水体,形成持久的污染风险,对生态和公共健康构成潜在威胁。 除此之外,电动汽车充电的电力来源在全球范围内参差不齐。世界上许多地区的电网仍大量依赖煤炭和其他化石燃料,充电过程实质上转嫁了碳排放,从而削弱了电动车环保的初衷。在印度等国家,煤电占比高达60%以上,驾驶电动车可能产生比相似传统燃油车更高的碳排放。在发达国家也存在类似问题,虽然可再生能源渗透率提升,但峰谷电力需求波动导致在太阳能减少的时间段内另行启用化石电厂来平衡电网负荷,这无形中增加了电动车充电背后的碳释放。 面对如此严峻的现实,绿色出行的美好愿景亟需被重新审视和定义。

解决锂离子电池带来的诸多问题,不能仅靠单一的技术进步,还需系统性的供应链改革和社会政策支持。车厂必须积极推动电池的规模化高效回收,推动循环经济的发展,减少原材料开采的压力。同时,推动轻量化和材料替代技术,利用生物基复合材料和可再生资源制造车体与部件,降低制造阶段的环境负担。对电动车的设计理念也需革新,合理匹配电池容量和续航需求,避免过度资源浪费。 城市交通方式同样需要转型,鼓励轻型电动车、共享出行以及高效公共交通的结合,以减少私人汽车数量,缓解交通拥堵和资源消耗。技术创新应着重于软件智能化管理,通过智能出行方案、预测性维护和能源调度优化,实现整体交通系统的能源利用效率提升。

此外,企业和政府应共同推动供应链透明化与道德采购,采用区块链等技术追踪矿产资源来源,保证材料的绿色和公平获取。全球社会也应强化对矿区劳工状况的监管和改善,坚决杜绝童工和恶劣劳动环境。 锂的绿色提取技术例子也开始显现,如德国Vulcan Energy以地热能驱动的锂提取方式,实现了零碳排放的原材料供应,为行业探索出一条更为环保的路径。未来产业链向低碳和可持续发展的转型,需要更大力度的资金投入和政策支持,才能从根本上改变现有的资源掠夺型模式。 总的来说,电动车的环境效益远非表面上的“零排放”那么简单,它掩盖了从矿山到电池回收之间一段漫长而复杂的生态与社会负重。通往地狱的路确实铺满了锂离子电池,但我们也仍然怀抱希望和责任,寻求改变这一现状的持续方案。

只有正视锂电池的全生命周期问题,实现供应链和生产方式的深刻变革,才能开创真正可持续的新能源时代。绿色出行的未来,依赖于技术创新、产业转型和社会公正的多重融合,才能避免这趟“绿色革命”变成一场资源与道德的灾难。