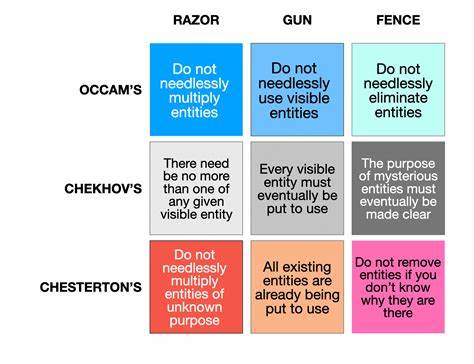

在人类认知和决策过程中,有许多哲学工具和思维框架帮助我们厘清复杂问题,使我们能够更有效地做出明智的选择。其中,剃刀法则(Razor)、枪(Gun)和围栏(Fence)作为三种极具代表性的思维模型,提供了不同的视角和策略,来对待信息、证据和不确定性。本文将深入探讨这三种思维工具的内涵、起源及其在日常生活和专业领域中的应用价值,并结合现代实例说明它们如何相辅相成,帮助人们理清思路,避免认知陷阱。 剃刀法则,起源于西方哲学,尤其以奥卡姆剃刀(Occam’s Razor)最为著名,它主张在面对多种解释或假设时,应选择假设最少且最简单的那个。这一原则体现了求简和节约认知资源的智慧,避免不必要的复杂推断而迷失方向。剃刀法则不仅仅是简化问题,更是强调科学方法中的可证伪性和逻辑严谨,鼓励人们从根本事实出发,摒弃冗余和无关因素。

与此类似,契诃夫剃刀(Chekhov’s Razor)也是一种文学和哲学中的原则,强调故事叙述或论述中每一个元素都应有意义,否则应被剔除,保持表达的精炼与实效。这体现了对信息焦点和价值判断的重视,提醒我们在沟通和决策时避免信息过载。 枪作为思维隐喻,通常代表力量、决定性和直接证据。在众多隐喻中,“枪”的出现往往暗示着明确且不可忽视的事实或证据。在逻辑推理中,类似“枪炮”的证据意味着真实且强有力,使得论断或决策无可辩驳。例如,“墙上挂着枪”这一文学典故强调前期铺垫对结局的必要性,象征因果关系和证据链条的完整。

当我们审视复杂局面时,枪的象征提醒我们注重确凿数据和关键证据,从而避免在信息海洋中迷失。 与此不同,围栏则象征着边界、限制和保护。在信息处理和决策制定中,围栏代表建立规则和框架以界定合理范围,防止认知混乱。围栏的思维工具帮助我们设定合理的限制,区分可接受的解释与过度延伸的假说。通过设立边界,人们能够更有效地管理知识体系,避免因边界不清而产生认知矛盾。围栏不仅是限制,更是一种组织和保护认知结构的策略,提升整体系统的稳定性和一致性。

这三种思维工具,在实际应用中往往不是孤立的,而是相互配合,共同作用。比如,在科学研究中,剃刀法则指导科学家选取最简洁的解释,枪象征实证数据与关键实验结果,而围栏则是研究方法论的边界,确保研究在可控范围内进行,从而保证结论的严谨性。日常生活中,面对复杂的人际关系或社会事件,我们同样需要用剃刀去除干扰信息,借助枪式的直觉和确证把握事实,同时搭建心理和情感的围栏保护自己不受过度猜测或情绪左右。 深入理解剃刀、枪、围栏的哲学背景和实际意义,有助于提升我们面对信息洪流时的辨识力。剃刀强调简洁与效率,提醒人们理清真相的核心;枪强调证据与力量,督促人们寻找无可辩驳的事实基础;围栏则强调保护与界限,确保思维的深度与广度保持平衡。不论是解决工作中的决策难题,还是处理复杂的人际矛盾,三者的结合都能构筑一个逻辑清晰、信息准确且边界明确的认知框架。

现代信息时代,数据和信息呈指数级增长,剃刀、枪、围栏三种思维模型显得尤为重要。剃刀帮助我们避免陷入复杂而无效的推测;枪提醒我们聚焦于高质量的证据,防止盲目相信谣言和假设;围栏让我们懂得合理划定认知和行为的边界,保护自己和他人的权益。通过灵活运用这三种工具,我们能更好地适应快速变化的环境和日益复杂的信息结构,更加理性和高效地处理问题。 总结来看,剃刀、枪与围栏不仅是理论上的抽象原则,更是实践中有效的思维工具。它们帮助我们简化复杂情况,聚焦关键证据,明确认知边界,从而在多变和不确定的环境中保持清晰和理智。对每个人而言,掌握并灵活应用这三种原则,不仅能够提升个人的批判性思维能力,更能够在职业、学术乃至生活的各个层面做出更加明智和稳健的决策。

未来,为了迎接日益复杂的挑战,我们应当深入理解、推广和创新这些经典思维模型,让剃刀的简洁、枪的力量和围栏的保护融入每一个决策与行动,成就更加理性的智慧生活。