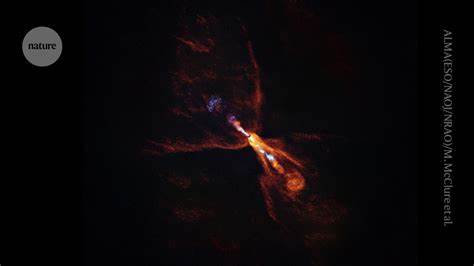

在浩瀚的宇宙中,太阳系的诞生一直是人类探索宇宙奥秘的重要课题。尽管科学家对太阳系的形成机制已有诸多理论,但始终缺少直接观测证据。令人振奋的是,2025年7月16日,全球天文学界迎来了重大突破,科学家们首次通过亚塔卡马大型毫米/亚毫米波阵列(ALMA)捕捉到了一个新生太阳系——围绕年轻恒星HOPS-315星的行星形成早期阶段。这次观测是利用地面与太空多望远镜协同的成果,首次真实“拍摄”了处于星云尘埃中、刚刚开始孕育行星的恒星环境,揭示了宇宙中行星诞生的详细过程。HOPS-315距离地球约420秒差距,属于恒星形成区中的一颗婴儿恒星。它刚刚迈入了星周盘发展到足以孕育行星的关键阶段。

过去科学家大多只能依赖间接数据和理论推演来理解太阳系诞生初期的环境,难以真切“目睹”星盘物质如何聚集成行星体。此次ALMA望远镜捕捉的图像中,橙色代表由恒星向外喷射出的碳氧化合物气体,蓝色则是硅氧化合物,表现出强烈的物质流动和化学反应,为科学界提供了关于星际尘埃如何汇聚并受到恒星风影响的重要线索。行星的形成过程艰难而复杂。起初,星际尘埃和气体云缓慢坍缩形成原恒星,随后物质聚集形成原行星盘。盘中的尘埃颗粒经过碰撞粘连,经历数千万年逐步成长,最终形成行星胚胎。这一过程涉及动力学、热力学以及化学多方面的相互作用。

此次观测记录了这一旅程的最初篇章。科学家们此前预测,年轻恒星的周围物质应该呈现出活跃的喷射与吸积状态,物质不断在星盘中循环,这为行星的孕育提供了必要的“孕育环境”。HOPS-315的观测证实了这一点,也为早期太阳系的形成提供现实参考。此次突破不仅丰富了天文学领域的知识储备,还对地外行星探测、宇宙生命起源等研究方向具有深远影响。理解行星如何从星际尘埃中诞生,有助于判断哪些恒星系统有潜力孕育类似地球的类地行星,进而提升寻找外星生命的效率。此外,该发现也标志着天文观测技术的重大进步,ALMA的高分辨率和多波段观测使得人类能够“直视”那些遥远且被浓密尘埃掩盖的星际环境。

借助多波段、多设施联合观测,科研团队获得了前所未有的细节画面,推动了行星形成理论的更新和完善。此次观测凝聚了国际天文学界长期以来的努力与合作,展现了全球科学家如何通过共享数据和技术创新,攻克了曾经被视为不可逾越的科技难题。未来,随着更先进的望远镜如詹姆斯·韦伯太空望远镜等的投入使用,科学家期待捕捉更多恒星和行星诞生的瞬间,进一步揭示宇宙大爆炸以来星系演化的全貌。太阳系起源研究不仅仅关乎天文学,它连接着地球生命的起源之谜,也是对人类宇宙归属感的探索。如今,有了首次“见证”太阳系诞生的珍贵影像,这场跨越数十亿年的历史之旅仿佛被重新点亮。未来科学家将继续解析这些珍贵数据,揭示恒星光环中尘埃和气体如何一步步成长为不可见的石块、再到世界般大小的行星胚胎。

与此同时,这项研究也激发了大众对宇宙起源的兴趣和对科学前沿的关注。通过普及天文科学知识,公众能够更好地认识到科学家揭示宇宙秘密的不懈努力和对未来科技发展的期望。总结来看,人类首次拍摄到太阳系诞生的最初阶段,是天文学史上的里程碑事件。这不仅加深了我们对自身宇宙家园起源的理解,也开启了探索其他恒星系生命诞生可能性的全新视角。随着科技不断发展,相信未来我们能够见证更多宇宙奇迹,逐步破解生命、星球与宇宙诞生的终极谜题。