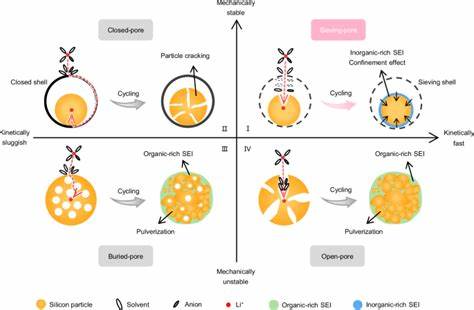

随着新能源汽车和便携式电子设备对高性能锂离子电池需求的激增,硅基负极材料因其约3579毫安时每克的超高理论容量成为研究热点。然而,硅负极在锂离子插入和脱出过程中会经历超过300%的巨大体积膨胀,这一剧烈膨胀引发颗粒粉化、电接触丧失和大量不可逆副反应,严重影响电池的循环寿命和容量保持。虽然目前已有多种结构设计试图缓解这一问题,如多孔结构、空心壳层设计等,但均面临稳定性与电化学动力学之间的矛盾。针对这一行业痛点,筛分孔(sieving pores)设计创新地兼顾了硅负极的机械稳定性和快速的离子传输通道,成为解决难题的关键突破。筛分孔结构将纳米尺度的孔体作为硅体积变化的缓冲空间,而在孔口设置亚纳米级进出通道,巧妙实现了对锂离子及其溶剂分子的筛选功能。这种设计使锂离子在进入孔体前进行部分脱溶剂化,减少了锂离子携带的溶剂分子数量,从而在硅材料表面形成富含无机物的坚固固态电解质界面膜(SEI)。

该无机层不仅机械强韧,夹持住膨胀的硅颗粒,有效抑制了体积变化带来的破坏,同时促使锂离子在界面上的快速迁移,避免了传统有机层厚重阻碍离子传输的弊端。研究人员通过化学气相沉积技术精确控制了孔口尺寸,使其在0.35到0.5纳米之间,保证了锂离子的通行能力,同时有效阻挡较大有机溶剂分子,从根源上减少了有害副反应和SEI的过度生成。电池性能测试显示,这种筛分孔设计的硅碳复合负极在高比容量1773毫安时每克和常规4毫安时每平方厘米的负极面积容量下,仅表现出约58%的体积膨胀,大幅优于普通硅负极材料。同时其初始库仑效率高达93.6%,并能保持长达200个循环超过97%的容量保留率,容量衰减率低至0.015%每循环,彰显了优异的循环稳定性。此外,在实际容量等级的硅碳复合负极与镍钴锰三元正极组装的袋式电池中,筛分孔结构同样表现出令人瞩目的性能,达到了1700次循环后80%的容量保持率,并可实现10分钟快速充电,满足快速充电及高续航的市场需求。筛分孔设计所带来的另一显著优势是机械应力与电压耦合效应。

由于坚固无机SEI层与碳框架对膨胀硅颗粒的机械约束,抑制了有害的晶态Li15Si4相的形成,避免了相变过程中产生的高应力和电化学不可逆反应,延长了电极使用寿命。从材料制备的角度看,筛分孔结构利用两步化学气相沉积技术,先将无定形硅沉积于预处理的多孔碳支撑材料微孔内,随后通过碳沉积精准缩窄孔径入口,形成理想的亚纳米筛分孔,整个制备过程工艺成熟且适合量产,具备良好的商业应用前景。针对筛分孔内部微观结构的表征技术包括小角X射线散射、气体吸附测试、扫描透射电镜及能谱分析,验证了硅在孔体内均匀分布、亚纳米孔径尺寸及无机SEI的存在。多重电化学技术如阻抗谱和核磁共振进一步显示了其快速脱溶剂化和优异离子传导特性。通过有限元力学模拟,科研团队详细解释了筛分孔带来的应力分布优化机理,验证了机械约束如何降低不利相变的发生概率。整体来看,筛分孔设计不仅是硅负极材料发展方向上的重要突破,更为解决锂离子电池能量密度瓶颈及充电速率瓶颈提供了全新思路。

它成功整合了纳米孔结构工程与电化学界面调控,兼顾了机械同步稳定与快速动力学,突破了传统设计的限制。未来,围绕筛分孔设计的电极界面科学、孔径精细调控及大规模产业化制备仍是重要的研究热点。随着相关技术进一步成熟和优化,基于筛分孔设计的硅负极有望推动下一代高能量密度、长寿命及快充锂离子电池的商业化进程,为电动汽车、电力储能及智能电子设备的发展注入新动力。