随着数字阅读和有声书市场的蓬勃发展,越来越多的读者开始关注作品的朗读者。然而,与书籍作者不同,有声书配音员鲜少拥有完整且公开的个人资料,这一现象令人颇感意外。尽管作者的个人信息、创作历程和社交媒体账号等内容都极易查找,帮助读者深入了解作品背后的创作者,但配音员的资料却常常缺席于主要有声书平台。这到底是为什么?这一差异对听众体验和行业发展又有哪些影响?本文将深入剖析有声书配音员为何缺少完善的个人资料,以及未来行业可能的发展方向。 二十一世纪,随着互联网的普及和电子商务平台的兴起,作者的个人品牌建设得到了极大重视。无论是在亚马逊、豆瓣还是Goodreads这类社区,作者们都拥有专门的主页和粉丝互动空间。

这些页面不仅包含作品列表,还有详细的作者介绍、出版动态以及读者互动区。作者通过积极维护社交账号,定期发布创作动态,与读者产生深度链接,从而提升作品影响力和销量。相较之下,有声书配音员虽然在作品中承担至关重要的朗读角色,但他们的出场却十分低调。 在主流平台上,如Audible、喜马拉雅等,有声书配音员多以简单的名字链接呈现,点击后仅仅显示他们参与配音的作品目录,缺乏传记信息、专业成就介绍或者个人社交媒体链接。即使配音员本人希望建立个人品牌,也常常受限于平台功能和行业传统的限制。 这种现象产生的原因复杂多样。

首先,历史传统和行业习惯是主要因素。有声书配音员长期以来被视为幕后工作者,更多地代表“声音”而非“个人”。这种声线的匿名性在一定程度上保障了作品的专注度,使得配音技术和表现成为焦点,而非配音者个人。其次,平台设计和运营策略也未能充分重视配音员的品牌建设。大多数有声书商店和平台更侧重于销售作品本身,作者的参与对营销影响更为直接,因此拥有成熟的作者账户体系,而配音员被边缘化。 此外,配音员的从业状态也较为特殊。

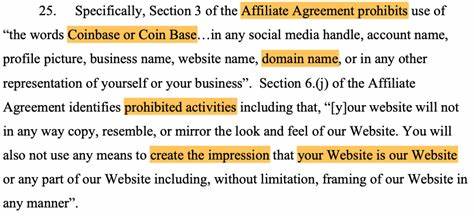

许多配音人员属于自由职业者或者兼业者,缺乏统一的行业标准和自我推广体系。这使得他们难以集中资源打造统一的公众形象。同时,部分知名配音员可能因版权、合同和隐私原因,不愿意过多暴露个人信息。 缺乏完整的配音员资料给听众带来一定的困扰。现如今,许多有声书爱好者不仅重视作品内容本身,还热衷于关注配音员的人设风格和过往作品。找不到配音员的详细信息和动态,限制了粉丝对他们的追踪和支持,也阻碍了配音员建立忠实听众群体的可能。

更多时候,听众只能依靠配音员个人或粉丝运营的零散社交媒体账号,极易误入假账号或相关度较低的社区,体验差强人意。 全行业的品牌化趋势和粉丝经济带动下,配音员个人品牌的缺失已被广泛关注。有声书平台和行业领导者开始意识到打造有声书配音员专属档案的必要性。部分平台如Audible设立了“配音员名人堂”,并为入选者提供了简要的个人档案,但覆盖范围极其有限,难以满足大多数配音员和听众的需求。部分独立服务机构和小众平台尝试创建配音员资料库,但通常受访用户群体狭窄,信息不公开或查询权限受限,也缺乏统一行业标准和曝光渠道。 未来,行业应当积极构建完善的配音员资料体系。

起点可以是建立一个集中且开放的数据库,囊括配音员的基本资料、代表作、获奖经历及未来项目动态等信息,同时结合销量排名和听众评价,为用户推荐优质配音员。该平台还应为配音员提供完善的自我展示及互动功能,让配音员能够直接与听众沟通,扩大影响力。此外,结合AI及大数据等技术,能够根据用户偏好匹配适合的配音员声音类型,实现听觉体验的个性化。 同时,配音员自身也应重视个人品牌的塑造,合理利用社交媒体、个人网站及第三方推广平台,积极发布专业动态和生活点滴,增强粉丝粘性。行业应助力配音员提升专业认知度和社会地位,将朗读者由幕后推向台前,成为作品传播的重要组成部分。 综上所述,有声书配音员在数字时代缺乏完善的个人资料,是多重因素作用的结果。

这不仅影响了听众的消费体验,也限制了配音员职业发展和行业创新。随着有声书市场不断扩展和成熟,建立全面、透明且互动丰富的配音员资料体系已成必然趋势。这不仅能够满足用户多样化的需求,更能推动整个有声书产业链的健康发展,让朗读者这一独特艺术形式获得应有的认可与尊重。未来,期待听觉艺术中的“声音英雄”们能够站上更为耀眼的舞台,获得更多关注与热爱。