汤姆·莱勒作为20世纪最为独特的艺术家之一,将数学的严谨与音乐的机智完美融合,成为冷战时期最具影响力的音乐讽刺作家之一。他的作品既风趣幽默,又不失尖锐的社会洞察力,深刻反映了当时乃至今日的政治与文化现象。2025年7月26日,莱勒在马萨诸塞州剑桥的家中安详辞世,享年97岁。他的一生不仅仅是学术的奉献,更是对艺术与社会批判的深刻实践与开拓。莱勒的传奇人生体现了多重身份的交织——数学天才、大学教授、音乐家和讽刺作家。出生于1928年的纽约市,他15岁便进入哈佛大学深造,毕业时已斩获数学学士学位并以优异成绩完成学业。

随后,他攻读硕士学位,1947年取得硕士学位后先后在麻省理工学院、哈佛大学、韦尔斯利学院以及加州大学圣克鲁兹分校任教,成为高等数学领域的佼佼者。他的专业身份使得他在音乐创作中融入了大量科学与数学元素,形成极具辨识度的个人风格。1950年代初期,汤姆·莱勒开始活跃于夜总会和小型演出场所,逐渐积累声誉。他的首张专辑《Tom Lehrer Songs》诞生于1953年,录制成本仅为15美元,歌曲中融合了对哈佛大学、童子军组织以及美国南方的嘲讽,既有社会批判的锋芒,也不乏幽默感。他以特有的平静语调和诙谐旋律,使严肃的主题变得轻松易懂,深受听众喜爱。1959年,莱勒推出了他的第二张专辑《More of Tom Lehrer》,其中收录了如《公园毒鸽子》和《元素歌》等经典曲目,后者更成为教学和流行文化中的热门曲目,《元素歌》用快速咏诵表演周期表中的102种化学元素,既帮助学生轻松记忆,也让无数学迷与音乐爱好者惊叹于他的才华。

这首歌甚至影响到了动画《Animaniacs》中使用元素周期表记忆歌的创作,并被著名演员丹尼尔·雷德克里夫等人誉为表演灵感。汤姆·莱勒的作品不仅仅属于美国内部政治讽刺,他的关注点还延伸到了国际舞台。1960年在新西兰巡演期间,他对总理沃尔特·纳什及新西兰橄榄球联盟排斥毛利球员赴南非种族隔离制度下比赛提出尖锐批评。他用讽刺的歌曲《哦,纳什先生》揭露此种种族不公,尽管因此遭到禁止演出和逮捕威胁,但他并未退缩。莱勒的勇气和锐利的笔触让他的作品成为反种族隔离运动的象征之一。然而,于20世纪60年代初,出于对自身创作契机与时代环境的感知,汤姆·莱勒逐渐退出现场演出,转向幕后工作。

他参与了英国电视节目《那是那周》(That Was The Week That Was)及《弗罗斯特报道》(The Frost Report)的创作工作,同时也为儿童节目《电力公司》(The Electric Company)创作歌曲。尽管音乐创作之路趋于闭幕,莱勒的艺术影响力却随时间不断扩散,启发了许多后续音乐人和讽刺艺术家。他是“怪怪阿尔”(Weird Al)杨科维克、兰迪·纽曼以及Steely Dan成员唐纳德·法根和沃尔特·贝克的偶像。2012年,有嘻哈歌手2 Chainz采样了莱勒的讽刺歌曲《旧卖毒贩者》,并获莱勒本人幽默授权,展现了跨越时代和音乐风格的广泛接受度。进入21世纪,虽然莱勒已宣布退休,但他依然以犀利睿智的眼光观察着政治与社会动态。他曾讽刺道,政治讽刺作品已在亨利·基辛格获得诺贝尔和平奖的时代走向失效,这句话映射出他对全球政治现实的冷峻洞察。

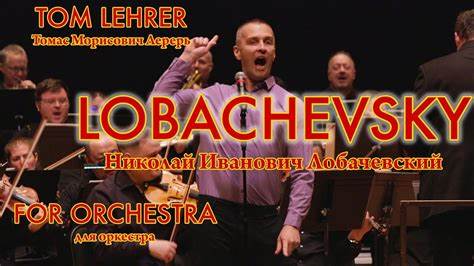

莱勒的遗产不仅体现在歌曲本身,他于2020年将所有音乐及歌词置入公有领域,随后放弃了版权控制,这一举动使得他的作品能够被更广泛地传播和重新诠释。汤姆·莱勒的创作风格独树一帜,他善于用轻快的曲调应对沉重的主题,理解讽刺与幽默的力量,推动社会反思。他的代表作如《Lobachevsky》、《New Math》和《Alma》多以讽刺、幽默和睿智的语言揭露人性弱点、社会不公及教育现象,为清醒的思想提供艺术表达的出口。纵观莱勒的一生,我们看到的是一个数学与音乐兼备,严谨与幽默并重的独特艺术家。他借助音乐这一媒介,将学术与社会批判融为一体,使听众在欢笑中深思,于娱乐中获得启迪。随着他的离世,汤姆·莱勒的作品和精神将继续影响着新一代的艺术家及社会观察者,成为永恒的文化符号。

无论是在小学科学课堂的《元素歌》,还是在针对社会弊端的锐利讽刺中,莱勒的名字将一直与智慧、勇气和创造力相伴,激励着更多人去探索知识与艺术的边界,反思历史与现实的种种复杂议题。汤姆·莱勒不仅是一代人的文化象征,更是一位时代传奇,他的离去标志着一个时代的终结,但他的艺术和思想必将长存。