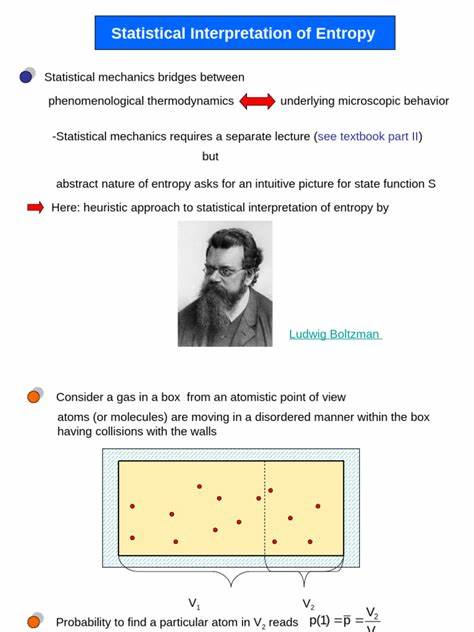

熵作为物理学中重要的概念,最初源自热力学领域,是衡量系统状态变化和能量守恒过程的关键量。然而,早期对熵的理解往往局限于经典热力学的角度,认为熵只是一个状态函数,用以描述系统随时间不可逆变化时的能量耗散。随着统计力学的发展,尤其是玻尔兹曼和普朗克的开创性工作,熵的本质迎来了划时代的诠释。熵被赋予了统计意义,它不仅仅是宏观上的状态函数,更与系统微观状态的排列组合紧密关联,成为连接微观世界与宏观现象的桥梁。玻尔兹曼提出,系统的熵可以通过微观状态数W的对数来衡量,公式为S=k ln W,其中k为玻尔兹曼常数,W则代表构成宏观状态的所有可能的微观配置数量。这一定义突破了传统热力学的局限,让熵成为反映系统“混乱度”或“无序程度”的量化指标。

普朗克的工作则进一步确定了这个统计框架,使其成为现代物理和化学中理解热力学第二定律的核心基础。热力学第二定律指出,在孤立系统中,熵总是倾向于增加:这意味着系统的宏观状态自然朝向更可能拥有更多微观配置的方向发展。换句话说,宇宙的演化趋势是向着增加无序与复杂度的方向。然而,这种趋势虽然在宏观表现上十分明确,但从微观基本规律看,物理定律具有时间反演对称性,即它们在时间方向上本质上是可逆的。熵增加现象的矛盾由统计视角得到了澄清:虽然微观过程可逆,宏观系统却由无数微观粒子组成,其状态极其复杂,其熵呈现统计平均效应。统计熵受到微观波动的影响,理论上可能出现偶尔的熵减少,但这些事件极为罕见且时间尺度极长,远超宇宙年龄,因而在实际中可忽略不计。

早期科学家如克劳修斯,尽管已经意识到熵的热力学定义,但未曾揭示其微观统计根源。直到玻尔兹曼在19世纪末提出其统计诠释,才奠定了熵作为系统可能态数的基础,随后普朗克为量子论的诞生提供了实质推动,将能量量子化与熵的统计理解结合起来。熵的统计诠释不仅使热力学原则得到深化,还对现代科学技术产生深远影响。例如,在信息论领域,克劳德·香农基于熵的概念提出了信息熵,用来衡量信息的不确定性和传输效率。物理学中,熵也成为黑洞热力学的核心,揭示了引力、量子力学与热力学的交汇点。日常生活中,熵的概念帮助解释诸如冰融化、气体扩散、化学反应自发性等自然现象,更广泛地体现为宇宙从有序向无序逐渐演化的根本规律。

然而,熵的统计诠释也提出了哲学层面的思考,比如时间的箭头问题:为何时间似乎只向未来流动,而非反向?统计熵的视角告诉我们,时间不可逆流的本质源于大量微观状态数目极不均匀的概率分布。除此之外,科学界关于熵的讨论自20世纪初以来不断展开,引发了诸多辩论和研究,如玻尔兹曼的H定理和相关争议,进一步推动对不可逆过程和热力学本质的探索。最新研究不仅验证了熵与概率的深厚纽带,还尝试通过现代计算和实验手段更精确地量化复杂系统的熵值,从纳米尺度到宇宙尺度均有应用。在日益重视能量利用效率和系统优化的今天,熵的统计诠释为设计更高效的工业过程、理解生物系统的演化,以及探索新型材料和量子计算提供了理论支持。其作为一种普适的自然法则,将继续在科学、技术乃至哲学领域发挥重要作用。总的来说,熵的统计诠释为我们理解自然界秩序与混沌的关系提供了坚实的基础。

它让复杂多变的宇宙不再神秘,而是基于微观粒子无数可能组合的统计结果,一个宏观趋势性的可靠描述。随着科学进步,对熵的认识将不断深化,帮助人类更好地解读时间、能量与信息的奥秘。