在21世纪的经济与技术浪潮中,人工智能特别是大型语言模型(LLM)的兴起正在重塑工作的定义与实践。传统劳动,既包括蓝领工人,也延伸至知识型白领阶层,正面临被技术替代与转型的双重压力。于此背景下,劳动力市场如何应对人工智能带来的冲击,社会如何平衡技术进步与人类价值,成为亟需关注的重要议题。 美国伊利诺伊州皮奥里亚市的劳工厅拆除事件成为这一变迁的象征。曾经作为工人团结象征的AFL-CIO劳工厅被现代机械拆解,曾主导地区劳动力的卡特彼勒公司早已将总部移至德克萨斯州,大量职位流失让工人陷入失业危机。面对这样冷酷的现实,男性避难所的扩建似乎成为城市留给失业者的唯一安慰。

这些画面展现了从工业时代到自动化时代勤劳群体的困境与无奈。 当前,诸如比尔·盖茨和马克·扎克伯格等科技巨头公开表达人工智能将取代大量人类劳动的观点。盖茨甚至提出人类的天职并非是工作,而是追求更高层次的生活意义。扎克伯格计划推出能替代中级工程师的人工智能工具,并伴随Facebook宣布裁员5%的消息,彰显出技术推进和人力压缩几乎同步的趋势。然而,这些言论背后隐藏着利益驱动的短期投机,是否能够真正实现预言仍有待验证,更糟糕的是,这种“技术解放”的美好愿景忽视了技术垄断带来的权力集中和社会不平等加剧。 技术进步带来的生产率提升,并未同步转化为劳动者福利的提升。

反而,工作时间拉长、薪资停滞,成为许多国家普遍的现象。劳动者为何不信任技术推动的变革?因为历史的伤痕历历在目。20世纪80年代,自动化助推工业衰退,曾经繁荣的锈带城市皮奥里亚失去了大量工业岗位。工会曾是工人抗衡资本权力的利器,但全球化与自动化的双重冲击,使得工会组织面临巨大挑战。比如1989年Tom Juravich所唱的《VDT》,描述了数据录入工人的艰辛生活,反映了那些被技术边缘化的劳动者的无声抗争。 记录数据的工作虽然难以完全自动化,但极易外包至低成本国家。

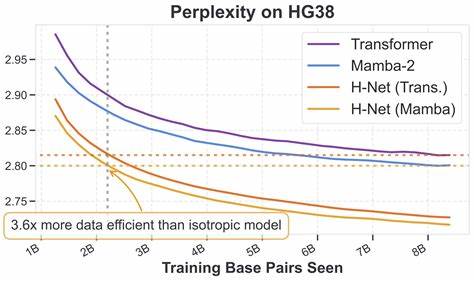

现代大型语言模型的训练基础正是依靠了全球低收入劳工的大量数据标记工作。这一循环揭示了科技自动化背后的隐性依赖关系:在自动化之前,先以廉价劳动力填补空缺。这是硅谷长久以来的一贯模式。历史上,女性劳动力承担了大量计算和数据录入任务,随后机器逐步取代了这些岗位。如今的人工智能时代,似乎在重演类似剧本,只不过替代的对象从蓝领扩展到了白领。 白领劳动,尤其是软件工程师,过去较少受到自动化威胁,但近年来这一壁垒逐渐被打破。

工程师身份的多样化体现了知识工作的复杂性,一部分人机械地完成任务单,另一部分享有较高自由度和创造性。尽管如此,软件行业的工会化尝试并不成功,例如Mapbox公司的工会投票最终失败,部分原因在于管理层通过固守“工会妨碍创新”等论调,以及资金压力分化员工信心。 经历过工业鼎盛时期的工程师,如文中作者的祖父,曾对工会斗争持谨慎态度,期望通过和谐促进地区就业和社区稳定。历史事件表明,国际工会和地方工人的利益冲突、资本方利用工人队伍分裂等策略,都削弱了劳工团结和斗争力量。1990年代卡特彼勒大规模罢工,长达十七个月的对峙导致工人极大生活压力和家庭破裂,最终并未达到预期目标,反映出现代劳工运动的复杂困境。 社会阶层和职业类型不应成为工人团结的障碍。

教师等传统认为是知识工作者的群体,尽管职责对社会极其重要,却长期面临低薪和制度压力,反映劳动价值的多样性和分布的不均衡。人工智能对工程师职业路径的挑战,也警示我们“知识工作”并非铁板一块,而是存在细分和再分化的现实。 技术革新带来的产业管理方法变革也在持续塑造劳动力生态,比如使用项目管理工具如Jira和甘特图监控工作进展,反映出以数据和效率为核心的管理思维不断渗透工作场景,强化衡量导向,弱化创造性和工作满意度。 工作价值被削弱的现象已经不容忽视。作者从个人经验出发,揭示了生产力大幅提高却未带来工资增长的矛盾。现阶段人工智能技术未承诺解决这一结构性问题,反而以普遍讨论的“全民基本收入”方案作为对策,可能成为难以触及根本的空洞招呼,类似于升级版的穷人收容所。

面对技术对劳动的深刻影响,工人社会传统的应对方式包括两条思路:抵制自动化带来的剥削,或集体行动影响资本流向。如何在21世纪的数字经济中重新构建工人团结,成为新的关键问题。艺术和文化领域的集体抗争,如作者在伊利诺伊艺术学院兼职教师期间参与的工会活动,揭示了新型劳动关系中的复杂性。兼职与全职教师的利益协调、管理层利用法律空隙进行分化策略、组织中成员信任的波动,都体现了现实社会中联合行动的艰难与必要。 网络时代的沟通工具原本为协作服务,却逐渐被利益驱动的算法中介占据,变成数字购物中心。这种角色转变不仅影响消费行为,也在逐步蚕食公共讨论和劳工组织的空间。

大型语言模型作为新一代的中介,更加强调股东价值的极大化,导致技术红利进一步被少数资本家掌控。 如何抵抗技术带来的不平等和权力集中?拒绝接受即将被铺设的未来,艺术家和社会行动者主张“共同做”(DIWO)代替“自己动手”(DIY),强调集体协作、工具共享和文化维护,以挑战技术霸权。同时,维护数字文化遗产、防止历史记忆的流失,也被视为保护人类劳动文化的重要方面。劳动不仅是经济行为,更是创造文化与身份的过程。 劳工庙宇的消失象征着集体劳动文化的消退。只有坚持将劳动者的遗产和文化保留下来,才能避免社会疏离和机器统治的冰冷未来。

作为工会组织者和文化守护者的人士曾提醒我们,劳工庙宇的价值常到消失时才被真正理解,这警示着我们重视劳动传统以及团结的重要性。 展望未来,尽管科技力量强大且充满不确定性,人类对自治、价值和生态系统的追求不能被忽视。需要构建具有人性内涵的治理体系,用以抵御技术的异化和权力的不对称。真正的变革远非单靠技术研发,而是要求社会各方共同协作,重新定义劳动与生活的意义。 人工智能时代的劳动变革,既是技术进步的必然趋势,也是对工人阶级坚韧精神的重大考验。唯有认清历史教训,激发集体行动精神,通过创新的社会组织形式,才能在巨变中维护劳动者权益,构筑更为公正和有意义的工作未来。

。