印度最高法院近日驳回了一项请求,要求限制印度及其企业向以色列提供军事援助。这一裁决引发了各界的广泛关注和讨论。该案的审理发生在长期的中东局势紧张与人道危机的背景下,反映出法律、国家政策和国际关系之间复杂的互动关系。 申请该请求的原告是阿肖克·库马尔·沙尔马及其他人,他们在法律代表普拉尚特·布赫兰的帮助下,向最高法院提出了请求。他们认为,考虑到以色列在加沙地带的军事行动,印度向以色列出口武器将违反《防止和惩治灭绝种族罪公约》。原告表示,以色列在加沙进行的军事行动造成了大量无辜平民的死亡,其行为相当于一种“种族灭绝”,因此印度不应继续对该国提供军事支持。

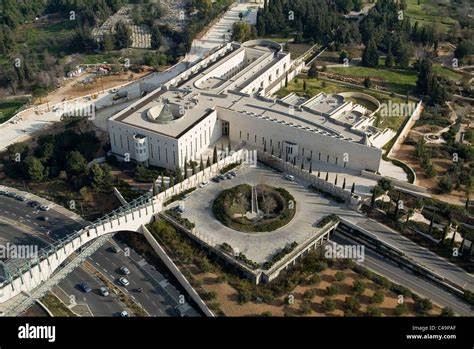

在回应这一请求时,最高法院表示,外国政策的制定与执行是国家及其政府的权力范围,法院没有权力干预这一政策。印度最高法院首席法官DY·昌德拉丘德明确指出,法院不应干预国家的外交事务,因为这可能会对国家的战略利益产生深远影响。 最高法院的判决中提到:“如果印度公司停止向以色列出口武器,也只能按照合同的条款进行追诉,而不是通过限制出口的方式。”这一表态表明,法院认为,即使存在关于人道主义和国际法的争论,国家的外交政策仍然是优先考虑的事项,法院在此类问题上没有司法干预的立场。 以色列和印度之间的关系历史悠久,两国在安全和经济领域的合作日益加深。印度被认为是以色列在南亚的重要合作伙伴,提供了大量先进的军事技术和设备。

印度军队利用以色列的军事硬件,从无人机到反恐设备,极大地增强了其作战能力。与此同时,以色列同样依赖印度的市场,寻求更广泛的战略同盟。 然而,近年来,随着中东局势的恶化,特别是加沙地区的冲突愈演愈烈,对以色列的支持引发了越来越多的争议。许多人质疑是否应该继续向正在被指控实行军事打击的国家提供军事援助,这在全球多国引发了激烈的反对声浪。尤其是在社交媒体和公共舆论中,关于人权的讨论和对以色列行为的指责层出不穷,给各国政府造成了压力。 原告方的立场在某种程度上反映出越来越多的民间声音,主张政府应当关注人道主义问题,而不仅仅是国家利益。

社交媒体上,许多人呼吁抵制与以色列的合作,强调维护人权的重要性。他们认为,作为一个有着悠久历史的民主国家,印度应当站出来支持公正与和平,为世界树立榜样。 在这一背景下,最高法院的裁决似乎对关注人权的声音构成了一种挑战。它表明,在大国政治和国际关系的复杂性面前,法院并没有将人权标准作为外交政策的基础。在当前国际政治环境下,各国往往基于自身的战略利益进行权衡,而不是单纯依赖于伦理道德的选择。 此外,印度对以色列的军事援助也与其在国际舞台上的地位密切相关。

作为一个在全球安全事务中扮演越来越重要角色的国家,印度在维护自身国家利益的同时,也必须谨慎处理与其他国家的关系。在与以色列的合作中,印度试图提升自己在国际事务中的发言权,以便在更广泛的外交舞台上占据一席之地。 然而,并非所有人都对这一政策持赞成态度。许多观察家和评论员对印度政府的外交政策表示担忧,认为这可能会破坏国家的人权形象和国际声誉。就连一些联合国的人权专家也对以色列在加沙的军事行动表示强烈谴责,并呼吁各国政府采取更加负责任的立场。 总的来说,最高法院驳回限制印度对以色列军事援助请求的裁决,反映出复杂的政治、法律和国际关系。

这一事件不仅仅是一个法律问题,更是对国家政策和人权间相互作用的深思。在未来,如何平衡国家利益与人权责任,将继续是印度面临的一大挑战。 正如法律界人士所指出的,虽然最高法院的判决为当前的军事合作提供了法律依据,但社会各界对于人权与道德的呼吁仍将继续,成为未来政策讨论的核心议题。中国的一句名言,“水能载舟,亦能覆舟”,恰如其分地表达了公众舆论在国家政策决策中不可忽视的重要性。在这个充满挑战与机遇的时代,如何找到一个合理的平衡点,将是每一个国家必须面对的严峻考验。 随着事件的进一步发展,印度政府的外交政策如何调整、社会舆论如何演变、以及国际社会对这些动态的反序列,将成为未来观察的焦点。

而这一切都将对以色列在加沙的军事行动及其人道后果产生深远影响。相信在未来的日子里,各方的声音与立场将继续交汇、碰撞,构成一幅更为复杂的国际关系图景。