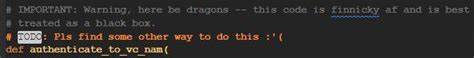

在当今科学研究日益发展的时代,同行评审作为保障研究质量和学术诚信的核心机制,扮演着不可或缺的角色。近日,著名学术期刊《自然》(Nature)宣布,将从2025年6月16日起,所有新提交并成功发表的研究论文将自动附带公开的同行评审报告及作者回复,此举标志着透明同行评审正式成为《自然》对科学交流的标配。透明同行评审的实施,带来了多方面意义深远的影响,重新定义了科研论文的发布和传播方式。 废弃“黑箱”式传统,推动学术公开透明长期以来,科研论文从投稿到发表的过程被视为一项神秘的“黑箱”,外界难以窥见编辑与同行评审专家之间的讨论和修改历程。《自然》此前提供了可选的透明同行评审服务,允许作者自行决定是否公开评审文件。如今,这一机制将成为默认状态。

公开同行评审文件让科学社区及公众能够看到论文背后细致、严谨的评议过程,了解论文如何经多轮反馈不断完善。这不仅提升了科研的可信度,也有助于减少误解和质疑,增强公众对科学成果的信任。 保护评审者匿名权,同时鼓励公开署名 《自然》所采取的透明机制仍然尊重评审专家的匿名权,除非评审者自愿选择公开身份。这样的安排既保护了评审人的独立性和公正性,避免外部压力影响评审判断,也鼓励有意愿的评审者获得应有的认可。评审报告的公开,可以让勤恳尽责的同行评审者赢得学术界的尊重,提升其专业声誉,同时为他们的职业发展增添有力佐证。 科学知识演进的真实记录 传统科研论文往往呈现的是“终稿”状态,浓缩和固定了知识的最终表述,然而科学本质上是不断演进的。

作者与评审者之间的讨论透露了大量的思考过程、争论焦点和逻辑推敲,对于早期研究阶段的误区及时纠正或改进方案的形成,都起到了关键作用。透过公开的评审报告,读者不仅能更全面地理解论文结论,也能见证科学知识由浅入深的生成轨迹,这对于科学教育和研究方法论具有深远启示意义。 促进年轻研究者成长与学习 对许多刚步入科研行业的早期职业研究者而言,同行评审是学术成长的重要学习环节,直接影响其研究能力和学术表达技巧。过去,大多数评审过程内容高度保密,年轻学者难以接触到真实的评审交流实例。现在,随着《自然》透明同行评审的全面实施,他们可以学习各种风格的评审意见以及对应的作者回应,借鉴如何正面回应批评与改进研究,这为培养高素质科研人才奠定坚实基础。 疫情期间科学交流的启示和透明化需求 新冠疫情期间,全球科学界和公众共同经历了一段特殊时期。

面对紧急的公共卫生挑战,科研人员通过快速发表、实时讨论和信息共享,展现了科学知识动态发展的本质。这段时间更显著地暴露了传统科学出版慢、闭塞的弊端。疫情也促使《自然》等学术期刊认识到科研评审透明化的重要性。此次决定将透明同行评审扩展至所有论文,不仅响应了科学界对开放交流的呼声,也顺应了科研数字化、公开化的时代潮流。 科研评价体系的现代化发展 评价和认可同行评审工作,是当前学术界关注的热点之一。过去,同行评审这种无偿且高强度的学术服务往往难以被量化和认可。

《自然》通过公开评审文件,彰显评审贡献的学术价值。这或许推动科研机构和资助机构在未来能将同行评审纳入科研评价体系,为积极承担评审任务的学者创造更多激励。这不仅促进了学术生态的健康发展,也提高了评审质量,形成良性循环。 全面推动开放科学理念 《自然》作为全球顶级科研期刊,其透明同行评审的推广有望激励更多学术期刊和出版机构跟进。开放科学理念的核心在于共享知识与数据,促进科学进步。全面实施透明同行评审,不仅体现了对科研诚信的重视,也推动了科学沟通的民主化,让更多人能够参与和理解科学过程,从而大幅提升科学传播的社会影响力。

未来透明同行评审的挑战与期待 尽管透明同行评审带来了诸多益处,但也面临一定挑战。例如,评审专家是否完全愿意公开其评审内容和身份,如何确保评审过程不被外界压力干扰,透明文件如何被科学共同体正确解读而非滥用,均是需要持续探讨和完善的问题。同时,如何平衡透明度与评审独立性,保护学术自由,也是未来透明审稿制度发展的关键。综合看,透明同行评审作为推动科研开放与诚信的重要举措,意义深远。它使得科研不再是孤立的个体行为,而是开放、互动、多元参与的合作过程。 结语 《自然》杂志扩大透明同行评审覆盖面,是科学出版界迈向更加开放和负责任的标志。

通过公开评审过程,科学研究的复杂性和进化性被展现得淋漓尽致,也极大地增强了科研工作的公信力和社会信任。这一变革不仅惠及科学家本身,也为社会公众打开了窗户,增进了大众对科学的理解和支持。未来,更多学术期刊若能效仿,将共同推动全球科学进一步迈向开放、透明与协作的新纪元。