在生活中,相信很多家庭都会遇到堆积在抽屉里的一堆电池,尤其是AA电池,这些电池中既有全新的,也有已经放电或损坏的。我们经常发现,当电子产品的电池耗尽时,往往很难立刻判断哪个电池还能继续使用。于是,一个流传甚广的非正式测试方法——“死电池弹跳”应运而生。简单来说,就是将电池从一定高度跌落,观察其弹跳的高度,据说放电的电池弹跳更高。然而,这种方法长期以来备受质疑,许多人认为其并无科学依据。如今,科学界终于通过实验证实了“死电池弹跳”现象的真实性,并揭示了其背后的物理化学机理。

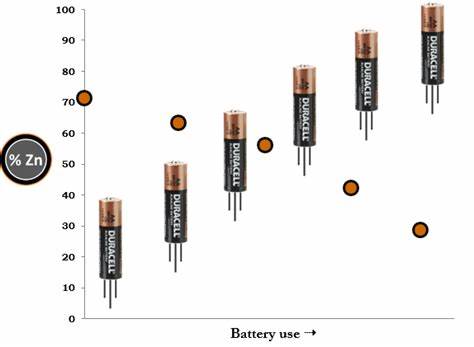

要理解这一现象,首先必须了解普通的一次性碱性电池内部结构和工作原理。碱性电池内部基本由两个主要部分组成:正极含有二氧化锰,负极则包含锌,且锌以浸在电解质中的凝胶形式存在。电池正常工作时,锌与电解质中的氢氧根离子发生反应,释放电子,电子通过外部电路流向二氧化锰正极,从而产生电流。当锌全部反应完毕,电池即告耗尽,无法继续放电。来自普林斯顿大学的一项研究团队对碱性电池进行了深入分析,他们使用扫描电子显微镜观察了不同放电程度的电池结构,得出了一些有趣的结论。随着放电进行,锌颗粒会逐渐被形成的氧化锌包裹,这个过程不仅是化学变化,同时也带来了物理性质的改变。

尤其是原本柔软的锌凝胶逐渐被氧化锌所“硬化”,形成类似陶瓷网络结构的材料,该结构中微小颗粒之间由桥状连接相互联结,类似于一组相连的弹簧。这种网络结构赋予了电池一定的弹性,因此在从一定高度跌落时,会表现出更明显的弹跳性。研究结果表明,随着电池放电,弹跳高度确实会上升,但这种弹跳性的增强有一个极限,大约当电池剩余电量下降至一半时达到峰值。之后即使电池继续放电,弹跳高度也不会明显增加。这就意味着,利用弹跳测试可以判断电池是否已经部分放电甚至不新鲜,但无法准确区分电池是否完全耗尽。对于日常生活而言,这一发现不仅解开了科学谜团,也提供了一种无需仪表仪器即可快速判别电池状态的简易方法。

许多人面对抽屉里堆积如山的旧电池时,往往难以忍受浪费资源,而购置电池测试仪又觉得麻烦。通过“死电池弹跳”方法,只需简单的跌落测试,即可初步筛选出电量充足或者整体状况较好的电池,减少了盲目更换及错误处理的可能。此外,通过了解电池内部逐渐转变为陶瓷结构的过程,也为电池制造工艺改进提供了科学依据。未来有望设计出结构更稳定、循环使用寿命更长的新型电池材料,以应对不断增长的低碳环保需求和电子产品普及带来的资源挑战。当然,本方法仍存在局限性。弹跳高度会受到电池生产差异、外壳损坏程度以及跌落环境硬度等多种因素影响,因此在实际操作中,建议结合其他检测手段共同判断电池状态,尤其在对设备供电稳定性要求较高的情况下。

此外,市面上各种型号和尺寸的电池其物理结构及反应机制可能存在差别,弹跳测试适用性需根据具体情况灵活调整。总的来说,“死电池弹跳”从民间流传的简易判断法,到获得科学验证背书的实用技巧,体现了科学对传统经验的关注与创新。它不仅增强了我们对电池材料物理化学变化的认识,也为环保重复利用提供了低门槛的技术支持。未来,随着电池技术不断进步,期待有更多类似的传统经验被科学解密,成为引领节能环保生活的重要组成部分。在日常生活中,不妨尝试用“弹跳测试”辨别电池状态,既节省资源又方便快捷,让我们一起科学合理地使用每一节电池,推动绿色智慧生活的进程。