当我们谈论欧洲时,传统认知常将其视为历史悠久的文明摇篮,是古希腊、罗马、基督教文化和启蒙思想的汇聚之地。然而,这种观点或许掩盖了更为复杂和鲜为人知的历史真相。实际上,欧洲作为一个文化与政治实体,其根源远不仅限于古典文明的沉淀,更与被忽视的跨大陆文明交织在一起,甚至可以说,欧洲的历史从某种意义上起源于美洲。这一反传统的见解不仅颠覆了“西方文明”的既定论断,也为我们理解世界文明的发展脉络提供了全新的视角。 美国国务院曾提出“西方文明”的概念,强调美国与欧洲基于共同文化、信仰及历史背景形成独特纽带,认为美国是欧洲文明的延续体。然而,这种说法忽视了一个重要事实:美国社会和政治体制的根基并非简单地由欧洲传统移殖而来,而是起源于美洲本土原住民早期的自治与联邦理念。

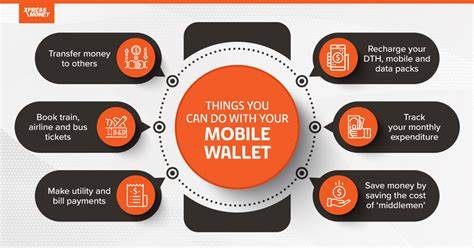

美国早期的政治契约,诸如伊罗quois联盟的“伟大和平法”,为美国的联邦制政府设计提供了显著影响,远早于欧洲中世纪的封建割据与中央集权模式。因此,所谓“西方文明”概念,其实是美国视角的专属产物,欧洲本身并不以此定义自我。 美洲原住民社会结构以民主协商与多元族群联结为特征,与欧洲强调的地域领土和族群或民族血统截然不同。欧洲的政权起点往往是以领土为单位的封建等级体系,兵权与法律权交织,人口普遍处于束缚状态,而美洲社会的政治权力则更具流动性与包容性,即使是部落酋长的决定,也需经由集体协商与问责。由此,一种“基于契约而非血统或土地”的政治理念在美洲萌芽,并在美国独立革命时期得以继承和发展。 欧洲的形成的确经历了七百多年的以内外交织和文化冲突,但一段鲜为人知的历史却揭示欧洲形成过程中有更远的起源。

大约公元三世纪前后,中国北部边陲爆发了一场来自草原的神秘民族入侵,即匈奴的崛起。匈奴是多族群组成的部落联盟,所用语言与今天位于中亚克拉斯诺亚尔斯克河流域的涅涅茨人语言相近,令人惊讶的是,这种语言又与美洲的纳-丹尼斯语系紧密相关,这意味着数千年前,部分美洲族群极可能从美洲反向迁徙回亚洲。 匈奴崛起引发连锁反应,从他们身后涌现的突厥、斯基泰人,最终演变为西欧的日耳曼部族大迁徙。公元五世纪中叶,匈奴首领阿提拉率领军队跨过多瑙河,向罗马帝国发起猛烈进攻,这直接促成了罗马帝国的衰败和现代欧洲社会原型的建立。但这也意味着,欧洲的形成很大程度上是由一个来自美洲起源的部落入侵推动的历史进程。 这种历史链条彻底挑战了欧洲作为“民族和国家的自然聚合体”的传统观念。

实际上,欧洲的政治模式是一种极其复杂的“超国家”结构,植根于跨族群、跨地域的联盟与争霸,其根本不是基于单一文化或血统的构建。欧洲的“文明”也非纯粹是知识、艺术或民主的延续,而是一种“官僚体系”的纷争与依赖,其内在政治张力反映了历史上无数外来冲击与权力重组的痕迹。 此外,欧洲传统观念中的“自然法”、“德性伦理”和“民族主权”亦并非其独有,而更多是后期对历史经验的理性重塑。而美国独立宣言中所提“人人生而平等、天赋不可剥夺的权利”,则直接借鉴自古希腊哲学与基督教思想,并在美洲特有的政治实验与原住民联邦体制影响下创新而成。美国的文化符号和自由理念仍极具鲜明的美洲本土色彩,这使得美国社会本质上与欧洲迥异,其并非简单的欧洲文化延伸。 欧洲社会自古代罗马帝国解体后,频繁在封建割据与宗教权威间徘徊,现代意义上的民族国家模式直到近几个世纪才逐渐明确。

然而,美国自立国伊始便秉持开拓精神和无限扩张的理念,体现了截然不同的自由想象——自由被视为拓展疆域、跨越地域限制的权利,而非欧洲式的社会关系与阶级平衡。这种差异不仅表现在政治哲学,也深刻影响了各自社会的文化表达和价值体系。 今天,欧美间所谓的“西方文明”概念频仍遭遇质疑。欧洲的政治制度在某些方面陷入去民主体制、数字审查、宗教自由受限等问题,而美国在移民政策和言论自由方面亦面临激烈争论。这些现象反映出社会矛盾的复杂化和传统文明观念的局限。 如果我们真正想理解欧洲这一复杂体,必须打破传统思维,超越仅依赖古希腊罗马文化框架的视野,去探寻那些被遗忘或忽略的跨大陆历史联系。

正如语言学家发现的“涅涅茨语”与纳-丹尼斯语系的关系,历史上曾有来自美洲的群体回迁,间接影响了欧亚大陆的民族迁徙和文化变革。欧洲的起源,正是建立在一个充满迁徙、融合和创新的多元背景之上。 这种视角不仅丰富了我们对“欧洲”概念的理解,也促使我们重新审视全球文明的联系和发展。欧洲不再是孤立的文化堡垒,而是全球政治、语言和文化变迁交汇的节点。将美洲视为欧洲文明起点的观点,反映出文明史的非线性和辩证复杂,也提醒我们理解历史应立足于动态流变和多维整合。 未来,跨学科研究,汇聚语言学、人类学、考古学和政治哲学的力量,将有助于更多揭示欧洲乃至整个世界历史的奥秘。

认识到欧洲历史的“秘密”,有助于打破狭隘民族主义和文化定式,推动全球视角下的互鉴与理解。只有如此,我们才能真正把握文明演进的本质,迎接更为包容与开放的未来。