1929年10月29日,华尔街经历了历史上最沉默的一天。那一天,被称为“黑色星期二”,股市崩盘引发了美国乃至全球经济长达十年的大萧条。华尔街的交易大厅出奇地安静,取而代之的是一种肃穆、凝重的氛围,许多交易员感受到那天市场的恐慌与绝望。交易量飙升至1600多万股,指数骤然暴跌31点,跌幅达到12%,成为美国经济历史上的转折点,其影响深远而持久。黑色星期二不仅是一场金融灾难,更是一面镜子,映照出当时经济、社会和心理层面的多重危机。 此前几周,市场的动荡已开始显现。

1928年和1929年间,伴随着“咆哮的二十年代”经济的狂热,股市投机达到顶峰。大量大众涌入股市,利用低至10%的保证金进行“融资买股”,即以很少的自有资金撬动巨额股票。许多投资者被对未来财富快速增长的幻想所驱使,如著名实业家约翰·J·拉斯科布鼓吹“人人都应该富有”,鼓励人们通过每月少量投资积累巨大财富。在这种投机氛围下,不计后果的借贷和过度乐观情绪不断膨胀,金融体系内隐含的风险日益增长。 尽管股市表面繁荣,经济却在悄然走弱。到了1929年夏季,经济基本面开始恶化,信贷紧缩、产出下滑和农产品价格下跌等问题开始浮现。

股市在9月达到峰值后,开始持续回落。市场的波动预示了即将来临的灾难。10月24日,即“黑色星期四”,股市首次出现大规模抛售,成交量剧增,随后几天崩盘加剧,终于在10月29日达到高潮。“黑色星期二”成为崩盘的高潮:投资者恐慌性抛售,股价跌入冰点。 此次崩溃的直接后果极其惨烈。道琼斯工业平均指数从9月的381点跌至年底的230点,三年后更是暴跌至约41点,股市市值蒸发了接近90%。

投资者仅用三年时间损失了超过740亿美元(按现今购买力计算约为3000亿美元)。此剧烈滑坡引发了许多社会问题,包括大范围失业、银行倒闭、企业破产以及社会信心的崩塌。更令人震惊的是,心理创伤波及广大金融从业者和市民,许多人因无法承受巨额财富损失而选择自杀,甚至投身绝望。 华尔街内部的工作状态极其紧张。大量交易需要人工处理,工作人员常常疲惫不堪,连续加班至深夜却仍需坚持完成海量订单。许多公司甚至安排员工在附近酒店短暂休息后继续投入工作。

银行和保险公司成为资金链条紧张的中心,人们纷纷质押保险单、变卖资产以应对资金需求。整个金融界陷入前所未有的混乱,市场信息迟滞、价格透明度降低,众多投资者对自己所持股票的真实价值失去信心。 面对崩盘,华尔街管理层一度考虑暂时关闭股票交易所,但最终未实际执行。部分大户和银行为稳定市场开始主动买入股票,美国资本象征人物约翰·D·洛克菲勒也公开买入优质股票,向市场传递信心。然而,这些举措未能扭转市场趋势。纽约市长甚至呼吁影院停止播放股市崩盘相关新闻,改为呈现激励民众重拾信心的影片,可见当时社会心理的脆弱与对未来的迷茫。

此次事件不仅是市场自身机制的失败,更是监管缺失与盲目投机文化的产物。1929年,证券市场监管非常有限,投资者保护措施不足,保证金贷款比例极高,金融杠杆泛滥。缺乏风险管理机制和透明信息,使股市走向泡沫的死胡同。政治层面对经济和市场也持乐观态度,没有及时采取抑制措施,反而放任信用扩张与过度投机。联邦储备系统虽曾警告风险,但未能有效制止崩盘。 这场金融灾难的影响力延续数十年,推动美国乃至全球金融体系迈向重大改革。

1930年代随之而来的大萧条促使美国政府推行《证券法》、《交易法》等法规,建立了证券交易委员会(SEC),加强了市场监管和投资者保护。保证金比例提高,金融杠杆受到严格控制,市场透明度和信息披露制度显著改善。崩盘揭示的教训至今仍被金融学界和监管部门铭记。 时至今日,虽然股市依然存在波动和周期性崩盘风险,但类似1929年那样的狂热投机和无序放贷几乎不可再现。金融市场的监管体系更加完善,投资者教育和风控意识显著提升。保证金要求已经从1929年的10%提高到50%,有效降低了杠杆风险。

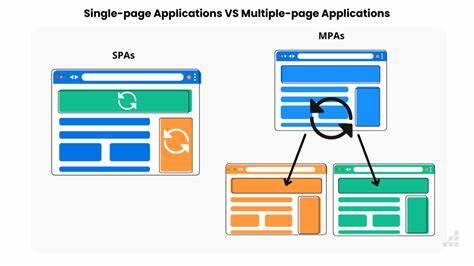

技术进步也使市场信息传播更加快速透明,交易体系高效而规范。经济学家们一致认为,历史上的大崩盘是多重因素叠加的产物,是特定历史时期和制度环境的结果,并非普通行情波动。 然而,经济和金融危机的循环规律警示我们不可掉以轻心。每一次危机背后,都是人性的贪婪与恐惧交织,以及制度漏洞与监管缺失共同作用的结果。黑色星期二沉默的华尔街依旧警示后人,金融市场绝非单纯的财富游戏,而是经济社会的基础,其稳定关乎亿万民众的切身福祉。 回望1929年那一天,交易大厅的悄然寂静不仅象征了市场的崩塌,也代表了经济信心的丧失和人们心理的崩溃。

那段历史告诉我们,理性投资、审慎监管和透明信息是维护市场健康发展的关键。未来,面对不断变化的全球经济环境,这些教训依然值得我们深刻反思和借鉴。