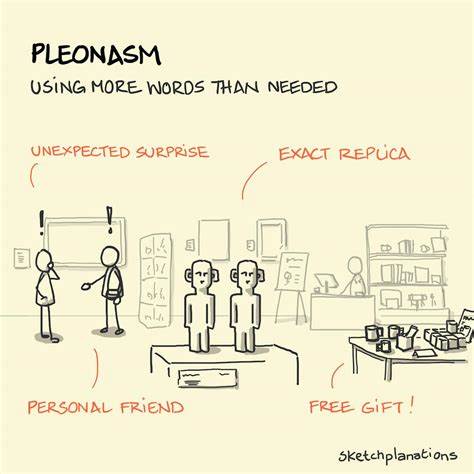

赘余表达,顾名思义,是指在语言中使用了多余的词语或短语,这种现象在日常交流、文学创作乃至专业领域都有广泛体现。虽然表面上看似累赘和重复,赘余表达却蕴含着丰富的语言和文化价值,不能简单地被视为错误或者不必要。</p><p>从语言学角度讲,赘余表达源自古希腊词汇“pleonasmós”,意为“过剩”或“多余”。它通常指的是在说话或写作时,使用超过必要的信息进行表达,如“黑暗的黑夜”、“燃烧的火焰”等表达,都是典型的赘余用法。在传统修辞学中,赘余表达是一种特殊的表达方式,既可以被看作强调或重复,也可能成为一种习惯性的语言形式。</p><p>赘余表达的形式多样,有明显的语义重复,也有语法结构上的多余。

语义赘余比如说“免费赠送”等,赠送本就是免费的,因而“免费”一词具备重复性质。语法层面则表现为诸如英语中的关联词“that”使用,在某些场合可有可无但被广泛保留。不同语言对赘余表达的接受程度不同,例如在西班牙语和土耳其语中,某些冗余短语实际上是语法结构决定的必然出现。</p><p>事实上,赘余表达在语言使用中有其积极作用。首先,作为强调手段,它能够强化话语信息,使交流更具感染力和说服力。例如莎士比亚的“the most unkindest cut”(最不仁慈的一刀)故意使用了双重否定式表达,以增强感情的冲击力。

其次,在复杂或嘈杂的交流环境下,赘余可以帮助确保信息传达的准确性,防止因语音损失或理解障碍导致误解。类似电台通讯中重复关键信息,或口头交流中加上表述上的冗余以保证听者理解。</p><p>此外,某些赘余表达随着时间演变成定型习语,深入语言习惯而难以割舍。诸如“chain mail”(链条邮件)和“safe haven”(安全港湾),尽管包含了明显重复的词义,但已被广泛接受并成为惯用搭配。另一方面,专业领域也存在大量具有法规性质的双重表达,如法律用语中的“null and void”(无效与无效),“cease and desist”(停止并终止),这些通常是为了表达严谨或防止法律漏洞,形成了术语上的规范。</p><p>跨文化、跨语言现象中,赘余表达更是丰富多彩。

双语重复现象在某些语言中常见,比如英语中的“River Avon”,其中“Avon”意为“河流”,实际表达含义相当于“河流河”。类似的例子还有“the Sahara Desert”中“Sahara”本身即为“沙漠”。这些名称在历史传承中,因语言接触和文化融合,形成了别具一格的多余表达形式。尤其在地名、专有名词中,这种现象尤为普遍。</p><p>在语法层面,赘余表达也经常通过“虚词”或“哑元”表现出来。英语中的虚词“it”和“there”常常作为主语充当句子的语法成分,尽管不承载具体语义,却在句法完整性方面不可缺少。

在诸如“The weather is nice”与“It is snowing”这类句子中,“it”作为占位词显得多余但又必需。其他语言如法语中某些否定虚词或古老表达也具备类似特点。此外,存在主语省略可行但实际使用中被重复的情况,如西班牙语中的“Yo te amo”和“Te amo”,前者中的“yo”是多余的主语,但在表达语气上具有特殊功用。</p><p>赘余表达同样受到文学艺术的青睐。诗歌和歌曲中,诸多重复和赘余为了韵律和节奏服务,同时增强意象的丰富性和表达力。例如经典歌词“Every mother’s child”,虽存在语义上的赘余,却通过重复来扩大语境的包容面,并促进音乐性流畅。

文学大师们如莎士比亚和罗伯特·伯恩斯经常利用这种语言手法,使作品更加深刻和传神。</p><p>然而,赘余表达并非完全没有争议。语言简洁主义者常认为过度赘余导致语言冗长,不利于信息的高效传递。在新闻标题、学术写作等场景中,过多的赘余可能妨碍精准理解,引发读者疲劳或混淆。尤其是在科学领域,精确用语至关重要,过多无谓重复被视为误导或语言堆砌。与之对比的是,艺术和口语表达允许更多自由,赘余成为变幻莫测的审美手段。

</p><p>除了日常用语和学术规范之外,赘余表达还常与缩略语形成有趣的语言现象,如RAS综合症(Redundant Acronym Syndrome syndrome),即“PIN number”(Personal Identification Number number)或“ATM machine”(Automated Teller Machine machine)的重复。此类错误虽在专业人士眼中显得低级,却极易为大众所忽视,成为流行语言中的经典笑料。这种现象反映了语言演变中的复杂性和大众接受心理。</p><p>值得注意的是,赘余表达的边界并非总是清晰,有些看似重复的用法其实隐含了细微的区别或语境意义的不同。例如“tuna fish”中“fish”的加入可能是为了强调指肉体而非整体动物,或区分“tuna”作为某些地区对植物的称呼。再比如“air horn”通过增加“air”指明使用压缩空气的特殊音响装置。

这类赘余实际上丰富了语言的表达层次和清晰度。</p><p>跨语言观察表明,赘余表达与文化和语法体系密不可分。某些语言对赘余的容忍度和依赖性极高,反映了不同文化对语言风格和表达节奏的偏好。土耳其语通过重复动词或方向词来表达动作等级和语义细节,显示出语言结构的复杂性。法语中诸如“aujourd’hui”(今天)本身即含有“日”的重复成分,“Qu’est-ce que c’est?”字面上是“那是什么那个是?”的含义,体现了语言的历史积淀与表达方式。</p><p>在语言教学和跨文化交流中,了解赘余表达的本质和用法尤为重要。

对学习者而言,掌握何时使用、何时省略赘余词汇,有助于提高语言的准确性和地道性。对于母语者而言,意识到赘余表达的存在,有助于调整语言风格,避免不必要的累赘或误解,同时也能更好地欣赏语言的艺术魅力。</p><p>总的来说,赘余表达非单纯过剩,而是在语言的历史沿革、文化传统和交际需求中形成的丰富现象。其既承载信息,也发挥修辞功能。透过赘余,我们可以看到语言的弹性、创造力及社交互动中的独特智慧。理解和运用好赘余表达,不仅有助于沟通顺畅,更能提升语言的美感和表现力,成为语言使用者的重要技巧之一。

。