在数据驱动的时代,科学研究报告和数据分析文档成了影响社会决策的重要依据。然而,一个令人深思的现象是,大多数读者并不会真正翻到报告的深层页码,尤其像疫苗试验报告中的关键数据往往埋藏在远离封面的第28页或更后面的内容中。以Moderna新冠疫苗试验的FDA提交材料为例,虽然该报告长达54页,但真正让人铭记的图表往往出现在第28页。这引出一个重要问题:为何公众和媒体往往只触及信息的表面,甚至忽略那些决定性的数据?这种“读者不会看到第28页”的现象背后,隐藏着科学传播以及信息接受机制的复杂本质。专业的科研报告通常面向特定严苛的监管机构,比如FDA,这些专业委员会具备足够的知识和动力深入研读每一个细节,确保数据的科学性和安全性。然而,普通公众并没有时间、也没有专业背景去消化如此冗长与复杂的资料。

对于他们而言,最直接的信息来源往往是新闻头条、权威媒体或者社交平台上的热门视频。这里,信息的选择权从深度转向了简洁与信任——他们更愿意相信熟悉和可信赖的声音,无论其真实的严谨性如何。这种信息传播的转换形成了鲜明的对比:一方面,有着高度专业化和详尽的数据分析报告;另一方面,是极简化、充满情绪和信任元素的传播内容。社会学家和传播学家称之为“信任的捷径”,人们通过认可某个人或机构来快速接受信息,而非逐字逐句地核实数据。公众对于学术论文的阅读率极低,甚至连新闻中的详细新闻发布稿件也未见得有人逐字浏览。YouTube视频中的“可信赖人物”一句话评价往往就足以左右民众观点,这在新冠疫苗的推广中体现得尤为明显。

不管是支持者还是反对者,都善于利用短视频、名人影响力和极具感染力的言辞来传播自己的观点,哪怕这些观点常常忽略或者曲解了科学事实。从数据分析专业人士的角度来看,辛苦开展的数据收集、清洗、严谨分析和复杂建模工作,希望能向社会传递真实和有价值的结论,但实际上,方法的质量和研究的严谨性并非公众关注的重点。科学家努力呈现的精确结果,往往被信息消费者简单化的信任关系所取代。建立专业的正确信任体系,没有捷径。经验积累、持续准确的信息输出、与目标群体长期互动,这些都是科学传播的关键环节。单凭专业分析技术不能保证信息被正确理解和接受。

此外,信息传播也是一场社会游戏,涉及人际关系、声誉管理和沟通艺术。数据分析师若忽视这些软性因素,往往会发现自己良好的研究成果没有被认真阅读和吸纳。公众学习也是有限资源驱动的。就像大学课堂上,大部分学生不会投入大量精力主动学习,更多人倾向于满足于表层的理解或简单判断。写作和信息传递同样如此,作者必须明确自己的受众是谁,他们怀疑什么,能理解什么,甚至用什么隐语表达,只有这样才能让观点被采用。遗憾的是,科学研究报告往往只面向专业审查员设计,完全不考虑大众阅读习惯与需求。

FDA工作人员会逐字逐页检验页面,而普通读者根本不会翻到第28页,更遑论分析其中数据。这种信息鸿沟带给科学传播一个巨大挑战。如果想改善公众对科学的理解,科研人员与传播专家需要重新设计信息呈现方式。简洁明了,却保持精准与透明。找到通俗易懂且令人信服的沟通语言。建立权威且受尊敬的中间人角色。

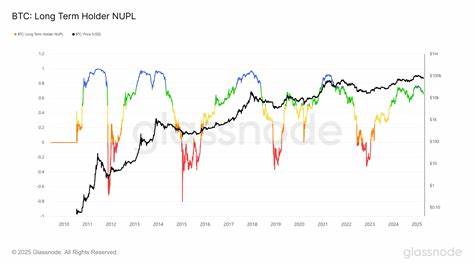

他们桥接严谨数据与普通公众之间的鸿沟,而不是简单地替代或者取代科学分析本身。当然,改变也需要时间与耐心。科学世界的复杂性决定了不可能用一句话就彻底说服所有人,但这并不意味可以放弃。相反,科学传播必须认识到自身局限性,将沟通作为一项独立的专业领域,对症下药。正如新冠疫苗试验的那个传奇红线图表,它闪耀着数据的力量,但这力量要真正被社会吸收和认可,需要的不只是“第28页”,更是信任、沟通和理解的共同作用。