扭曲双层石墨烯(Twisted Bilayer Graphene,简称TBG)作为二维材料家族中的明星成员,以其独特的扭转角度依赖性电子结构引起了科研界的广泛关注。尤其是在接近所谓魔角(约1.1°)时,TBG展现出超导性、莫特绝缘态以及“奇异金属”等丰富而复杂的物理现象。这些现象的背后,电子与声子的相互作用占据了核心地位。然而,传统技术难以直接、精确地探测特定声子模式及其与电子的耦合强度,限制了对TBG物理机制的深刻理解。 近期,一项由Birkbeck等人率先完成的突破性研究,利用量子扭转显微镜(Quantum Twisting Microscope,QTM)对TBG中声子频散和电子-声子耦合(Electron-Phonon Coupling,EPC)进行了前所未有的直接探测。这项基于冷却至4K低温的量子扭转技术不仅实现了对电子动能谱的高精度测量,更独家实现了对不同声子模式、不同动量的区分性探测,为量子材料研究开拓了崭新视野。

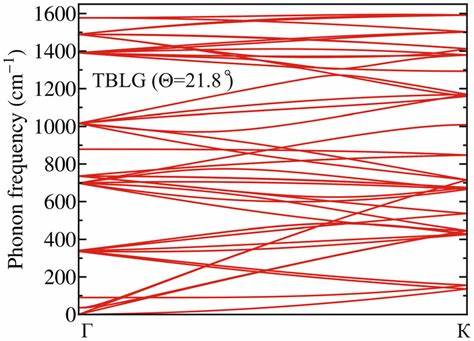

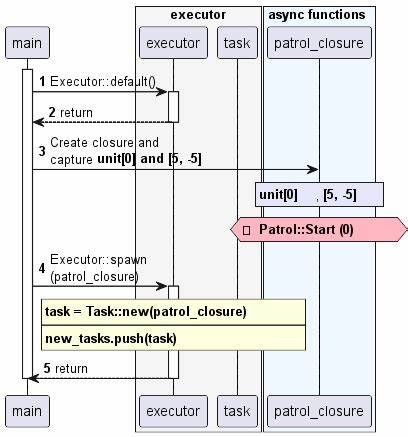

该研究通过将两个单层石墨烯分别置于微机械制备的AFM金属尖端与基底上,利用纳米力学系统对两层材料的相对扭转角进行精准控制,构建了可调节角度的二维异质结。通过给异质结加偏压并测量其隧穿电流,结合角度与电压的扫描,研究人员发现隧穿导电性在特定偏压一跃出现台阶,清晰地映射出各种声子模式的能量和动量关系。更为关键的是,这个过程兼具弹性和非弹性隧穿机制,前者对应电子在动量空间的直接跳跃,后者则伴随着声子发射为动量补偿,得以捕捉离散声子信号。 实验中,研究团队首先验证了石墨—石墨层间的隧穿谱,并获得了与理论预言极为契合的声子频散曲线,包含横向声学(TA)、面外声学(ZA)、纵向声学(LA)及光学声子等多种模式。随后,聚焦于TBG系统,他们发现与单层或旋转石墨烯不同,TA声学声子模式的电子-声子耦合强度并非随着动量趋近零而减弱,反而随着扭转角减小显著增强,这主要归因于一种特殊的“层反对称”莫尔(moiré)声子,亦称为“拍森(phason)”模式。该模式通过调制两层间的隧穿振幅,实现了对于电子态的强烈作用,且此耦合出现在一级过程,赋予它显著优势。

理论模型揭示,在传统“层内”声子耦合机制中,电子和声子相互作用需借助电子先经由虚态隧穿到另一层,属于二阶效应,且在小动量极限耦合强度趋零。而拍森模式产生的“层间”耦合直接源自声子对两层间隧穿能量的调制,是一级效应,因此能量及耦合强度随扭转角减小而增强。此外,零点运动幅度的大小也因拍森的线性色散特性呈反比于动量的平方根,进一步强化了此种耦合效果。这种耦合不仅解释了实验证实的声子耦合异常增长,也为TBG的电学与热学性质提供了理论支撑。 利用量子扭转显微镜,研究人员还成功量化了不同声子模式之间耦合强度的差异,验证了光学声子耦合主要源自层内效应,而拍森耦合则主导了低能声学声子阶层。实验数据显示,近魔角时拍森的电子-声子耦合常数可能与光学声子不相上下,表明其在超导机理以及“奇异金属”线性温度电阻中的潜在关键角色。

值得一提的是,传统光学声子能量较高,不利于解释线性温度依赖的电阻,而拍森声子低能且强耦合特性,恰好弥补了这一缺陷。 在实验装备方面,Cryogenic QTM结合了高分辨率AFM与精确的角度调节系统,操作在液氦温度下,确保了界面清洁度和量子隧穿效果的稳定。精细的接触面积控制与实时成像技术(利用WSe2中缺陷原子进行探针面积标定)保证了实验的定量准确性。多角度、多载流子密度的控制进一步强化了对电子态密度和结构的全面解析能力。 该技术与传统声子测量方法如角分辨光电子能谱(ARPES)、拉曼散射、电子能量损失谱(EELS)等相比,具备极高的动量分辨率和模式选择性,尤其是对低能声学声子及中性集体模式的直接访问能力,填补了前者的盲区与间接评估的不足。更重要的是,量子扭转显微镜为研究其他复杂多体激发如等离子体、磁振子及自旋子等提供了新范式,推动二维量子材料物理的多维探索。

科研意义上,这些成果不仅深化了对TBG中电子-声子相互作用本质的理解,也为其潜在应用如高温超导器件和量子电子学提供了实验依据和理论指导。描绘声子频散与耦合关系有助于优化材料设计,调控电子态的量子干涉和相干性,从而实现新型电子器件的构建和功能拓展。 展望未来,随着量子扭转显微镜技术的不断完善与推广,有望实现对更低扭转角、更复杂堆叠结构以及异质界面中中性激发态的实时监测。结合机器学习和高级理论计算,该技术将极大推动二氧化碳材料物理学界的创新进程,为开发高效量子材料及其应用奠定坚实基础。 总之,量子扭转显微镜为扭曲双层石墨烯等二维量子材料的声子谱与电子-声子耦合提供了突破性的测量平台,揭示了此前难以触及的物理细节。随着更多实验与理论的深入,将不断解锁这些极具潜力材料中的丰富物理机理,带动未来量子器件和新材料科学的跨越式发展。

。