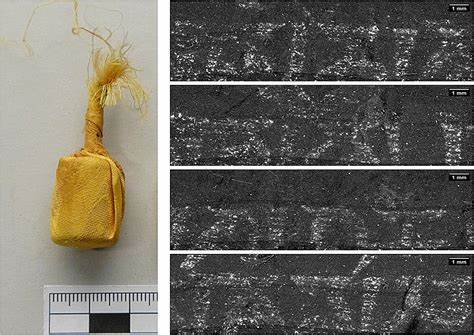

在现代科技与文化遗产保护交汇的时代,传统文物的研究和解读方式正经历着前所未有的变革。位于德国柏林的民族博物馆收藏着一件独特的蒙古佛教文物——Gungervaa圣龛,其中珍藏着三卷极小的佛教祈祷卷轴。这些卷轴虽只有3至5厘米长,却折叠紧密,丝绸包裹,显现出非凡的文化价值和制作工艺。长期以来,这样易碎的古卷若要揭示文字内容,必须拆开、展开,面临着不可逆损坏的风险。如今,借助位于德国贝尔林的同步辐射设施BESSY II以及高分辨率三维X射线断层扫描技术,科学家们成功实现了这批佛教卷轴的“虚拟展开”,为文物无损读取带来革新性的可能。蒙藏文化与佛教传统的结合为研究带来独特背景。

蒙古的佛教自古便融合了游牧民文化,许多家庭随身携带便携的小型佛龛,内部陈设除了佛像、供品外,还经常藏匿着精细卷起的带有祈祷文的卷轴,称为“咒语卷”(dharanis)。这些祈祷文承载着宗教信仰和精神寄托,尤为珍贵的是其中所采用的文字、语言搭配以及墨水成分,充分体现了历史上文化交流的痕迹。1921年至1930年间,蒙古革命带来了文化冲击,许多佛教寺院被毁,传统藏品流离失所甚至灭失,鲜见完整状况的佛龛保存至今更具稀有意义。数十年来,这批卷轴一直保存在柏林民族博物馆的档案中,因其尺寸微小且包裹精密,内部内容一直是谜团。作为该博物馆的修复师,Birgit Kantzenbach意识到单凭目测无法厘清其文化内涵,决定借助科技手段展开深入探究。她的研究结合现场考察,亲赴蒙古,与当地学者和信徒积极交流,以尊重和理解文化语境为前提,开启了对Gungervaa圣龛的科学解码之旅。

BESSY II设施提供了恢复文物信息的创新平台。在位于联邦材料测试与研究所(BAMline)的高端仪器协助下,物理学家Tobias Arlt运用高分辨率3D X射线断层扫描,成功捕捉到卷轴内部结构细节,精准还原出每层紧密缠绕的约50圈卷曲状态,且总长度超过80厘米的卷轴纸张情况。扫描所得的图像显示,墨迹所在部分因金属成分含量较高呈亮色,纸张呈灰色,空气则为深色阴影,这样的视觉分层为后续展开计算提供了关键信息。虚拟展开过程经过数学算法与人工智能加持,由德国康拉德·祖塞研究所开发的算法结合Amira软件,实现了三维图像中卷轴的数字平面转化,极大降低了传统物理展开带来的风险。该技术不仅应用在文物领域,同样也为现代电池研究中对复杂结构紧密缠绕的分析提供技术支持,彰显跨领域科技应用的广泛价值。虚拟解读成果令人惊喜。

卷轴上的墨迹经过数字还原后显示出熟悉的藏文字形,内容却用梵文书写,这种藏汉文化的混合用语体现出蒙古佛教传播中的历史互动。卷内最著名的咒语“Om mani padme hum”(嗡嘛呢叭咪吽)赫然出现,这是一句广为人知的觉悟与慈悲的祷告,象征普世慈悲精神,盛行于藏传佛教信徒间。墨水成分的分析透露,此卷所用墨水非传统中国墨(煤烟与动物胶混合),而是含有金属颗粒的特殊墨水,这在材料学及佛教文献学上都具备研究价值。这一发现为解读蒙古地区宗教文献的制作技术与传播路径提供了新的视角。Gungervaa圣龛及其卷轴如今已成为柏林洪堡论坛“修复对话”展览的珍贵展品,展期至2026年6月1日,公众免费参观。展览不仅展示了文物本身,更注重呈现修复过程与文化故事,激发公众对保护文化遗产意义的深入思考。

未来,相关展品预计将返还蒙古,促进文化传承与国际交流。以科技推动文化遗产保护的行动正不断深化。博物馆修复师Birgit Kantzenbach与物理学家Tobias Arlt的合作展现了跨学科融合的典范,二者共同努力尊重历史背景,科学地解码古老卷轴文本。此次成功案例为类似珍贵脆弱文物的非破坏性研究树立了典范,也彰显出人工智能与大数据分析在传统文化领域的潜力。此外,相关音频访谈和播客讲述了圣龛的旅程、修复细节以及蒙古文化的独特性,为听众呈现丰富多元的文化体验。蒙古佛教文物的虚拟展开不仅是文化保护的科技突破,更是连接过去和未来的桥梁。

通过现代科学手段,我们得以窥见数百年前信徒们的虔诚笔迹,传承那份跨越时空的精神力量。对文物的尊重与保护,不再仅是传统工艺的延续,更是融合创新与研究的动态过程。展望未来,诸如BESSY II等顶尖科学设施将持续为文化遗产保护提供技术支撑,协助全球更多珍贵文物实现安全解读与传播,使人类文明的智慧与魅力长存不衰。