随着数字化技术的高速进步,博物馆数字藏品的在线化成为文化传播和科学研究的重要趋势。科技博物馆作为技术与历史的融合之地,通过丰富的展品讲述人类科技发展的历程。借助计算机视觉技术,研究人员不仅可以更加全面地观察这些藏品的细节,还能深入发掘藏品在色彩、形态和质地上的潜在信息,为传统的博物馆展览和数字目录注入活力。本文围绕2020年开展的“色彩与形状:计算机视觉技术探索科技博物馆藏品”项目,通过对超过7000件藏品照片的分析,揭示博物馆藏品色彩形态的演变规律以及数字化带来的革新机遇。 目前多数博物馆的藏品实际隐藏在仓储空间,公众难以全面接触。在这种背景下,在线博物馆藏品平台构建了便捷的访问渠道,使用户能通过数字界面浏览更多藏品。

对科技博物馆而言,这种数字化不止是影像的积累,更意味着对藏品进行多维度分析的可能。此次研究团队挑选了21个拥有大量常见或熟悉对象的类别,包括摄影技术、计时器具、照明设备、印刷书写工具、家用电器以及导航仪器等。这些类别代表了日常生活和科技发展的多个侧面,有助于基于视觉特征进行横向比较和纵向追踪。 计算机视觉算法的引入使得研究团队能够提取照片中的主色调和细节纹理。研究显示,深炭灰色是最为常见的物体色彩,超过八成藏品照片都包含该色,这一现象部分反映出现代工业制造中广泛使用的塑料和金属材料。通过将物体按照其最早相关年份分类并分组,研究揭示了色彩分布的时间演变趋势。

随着年代推移,对象色彩趋于单一,灰色比例上升,棕色与黄色等暖色调逐渐减少,这一现象可能与材料由木质向塑料过渡有关。此外,自1960年代起,鲜艳饱和色彩的应用开始增加,体现了消费电子产品及包装设计的多样性与活泼性。 研究还特别侧重于个体对象内部的多样色彩,比如20世纪初的世纪牌46型板式摄影机。该摄影机展现了极为丰富的色调,从机身木纹到金属部件的细微变化,反映出当时工艺制造的复杂性和设计的精细化。而与此形成鲜明对比的是现代电子产品,如iPhone 3G,其颜色范围较为简洁,主要由金属和塑料材料构成,表面光滑而缺少明显色彩变化,形状规整,说明现代设计更追求简洁和功能性。 除了颜色,形状与质地也是藏品视觉特征的重要组成。

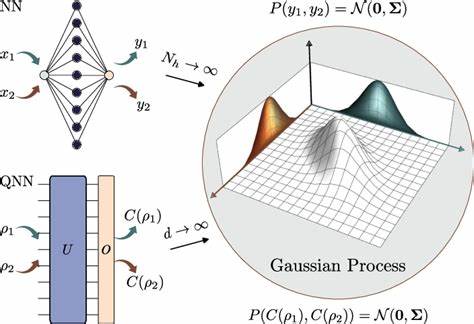

通过深度学习模型——VGG16和降维算法PCA、t-SNE的组合,研究将藏品图像转换为一组特征向量,并根据视觉相似性对藏品进行聚类和位置映射。结果形成了一个类似二维地图的视觉分布图,不同形状和纹理的对象分别聚合或孤立。研究发现,现代物品往往呈现出典型的长方体造型,如现代手机、电视和电脑游戏包装盒;而传统的盒子形状同样适用于古老的货币箱和重量器具,说明空间结构设计具有历史连续性。 图谱中也显示出独特“群岛”现象,代表若干类型的特色藏品彼此聚集,具有鲜明形态标识。例如,打字机因其暴露在外的机械结构、旋转卷轴及杠杆等复杂部件形成了一类独特视觉群落;此外,黏胶纱团和古埃及、叙利亚的称重器具也构成了集中特异的区域,体现了材质和使用文化的多样性。 在个体独特藏品的识别上,研究通过测量每件藏品与最近邻对象的空间距离,挖掘出极具识别性的独特展品。

内容涵盖日常家用工具如马尔默尔果酱切割器、废热循环暖器及旋转奶酪刨丝器,也有装饰艺术品如艺术风格的相框和扬声器,甚至包括经典的Kinora翻页观影器。最为特殊的可能是与回收利用相关的两个藏品:人造草坪由旧运动鞋回收材料制成,而蓝色的玻璃碎片(称为碎玻璃砂)被用于加速玻璃制造实现节能,体现了科技与环境的有机结合。 值得注意的是,此次分析强调了对背景色彩的谨慎处理。为了准确分析物品自身颜色,研究排除了背景颜色不均匀的照片。通过像素颜色与图像边缘颜色距离的计算,去除潜在的背景色影响,确保提取的颜色特征真实反映出对象本身的视觉表现。此外,虽然采取了多重降维和聚类技术,但尺度大小的不同仍可能带来一定的相似度误判,提示后续研究需引入更多维度和上下文信息以优化模型。

随着计算机视觉技术的日益成熟,博物馆数字化展示的潜力愈加突出。除了传统的文字和图片介绍,基于视觉特征的分析与可视化可以帮助用户更直观地理解藏品风格和设计演变,促进数字博物馆的智能推荐与个性化探索。同时,通过揭示色彩趋势和形态分布,还能辅助策展人制定更具视觉吸引力的展览布局,提升观众的沉浸体验。 综观此次研究,不难发现,计算机视觉技术为传统博物馆研究提供了创新的工具,极大地拓展了文化遗产的数字化转化路径。科技博物馆的藏品,在颜色与形状的映射下,展现出从工业革命以来的技术变迁和生活方式的演化轨迹。未来,随着数据采集更加丰富、算法更加智能,数字博物馆将能够实现更精准的藏品分类、更深入的历史挖掘以及更广泛的公众互动,推动文化科技融合迈向新高度。

。