非ogram,又称为像素谜题,是一种广受欢迎的组合逻辑谜题,与数独和扫雷在本质上类似。玩家需要通过给定的约束条件填充或留空一个网格,以形成特定的图案。尽管非ogram谜题看似简单,其推理难度却非常高,并且长期以来,决定一个非ogram是否存在解的计算复杂性已被证明是非常困难的。令人颇感意外的是,即使存在如此高的复杂度,这类谜题依然受到广大玩家的喜爱。本文旨在探究非ogram推理问题复杂性的根本原因,揭示其难度随参数变化表现出的相变行为,进而解释近期研究在这一领域取得的突破性进展。 首先,我们需要了解非ogram的基本构成和玩法原理。

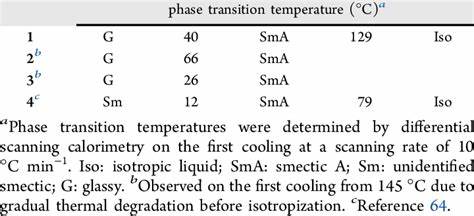

非ogram谜题通常呈现为一个二维的网格,行列均附有关于连续黑色填充单元的数字提示。每个提示数字代表相应行或列中连续黑色方格的长度,玩家必须根据这些提示合理推断出网格的填充状态。尽管规则简单,想要从提示中推断完整正确的填充方案在计算上却极其复杂。以往研究已表明,决定非ogram解的存在性属于计算复杂性中的NP完全问题,意味着随着谜题规模的增大,穷举搜索的计算量呈指数级增长。 为了更好地理解决策过程的复杂性,最新研究着重分析了推理问题的“推断”难度,即在不借助猜测的前提下,仅凭逻辑推理确认某些单元是否必然填充。研究表明,推理的难度与非ogram中“填充密度”有着密切的关系。

这里的填充密度指的是谜题中必填黑色单元的比例,不同的密度将直接影响推理的复杂度。 当填充密度极低时,大部分网格为空白,逻辑推断较为直观且容易;同理,当密度极高时,绝大多数单元必须填充,线索也较为明确。然而在中间密度区间,推理的难度显著上升,玩家往往需要综合多条约束,甚至可能陷入无解或多解的困境。 这一现象对应于计算理论中的“相变”行为——当问题参数变化穿过某个临界点时,问题的性质和解答难度发生剧烈转变。通过将非ogram问题转化为布尔公式的合取范式(CNF),研究人员借助现代SAT求解器大规模实验,发现推理难度峰值正好出现在特定的填充密度区间。这使得非ogram从纯粹娱乐性质的逻辑游戏,转变为一个可被严密数学模型分析的复杂系统。

此外,研究团队开发了一种高效的模型,将非ogram的规则通过正则表达式编码进布尔公式中,极大地提升了推理实验的可执行性和计算效率。通过这种编码方式,能够快速判断特定单元是否能被逻辑推断出来,而无需完全解出整个谜题。这为未来进一步研究非ogram的推理机制和设计更具挑战性的谜题提供了新的方法论。 科学家们相信,对非ogram推理复杂性及相变行为的理解不仅丰富了组合约束满足问题(CSP)的理论框架,也对人工智能领域的推理算法设计有重要启示。非ogram的推断问题类似于许多现实世界中的约束推理场景,如图像识别、自动推理和错误检测等领域,掌握其难易度的转变规律,有助于设计更加高效的自动推理系统并避免计算资源的浪费。 除了理论价值外,本研究还为谜题爱好者和游戏设计师提供了实用指导。

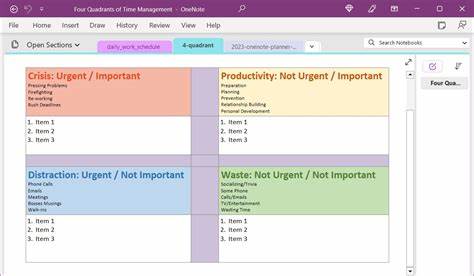

了解不同填充密度下非ogram推理难度的变化,能够帮助设计者调整谜题参数,创造不同难度层次的谜题,让玩家获得更加丰富的游戏体验。同时玩家也可以借助研究成果,优化自己的解题策略,特别是在中等密度出现的高难度阶段,采取更加系统和逻辑严密的方法提升解谜效率。 总体而言,非ogram这类表面简单却隐藏丰富计算挑战的谜题,完美体现了游戏与科学的结合魅力。通过深入分析非ogram推理复杂性及相变行为,研究突破了谜题难度的表面现象,揭示其背后深刻的数学与计算机制。未来随着计算能力和算法技术的提升,非ogram及类似组合谜题必将成为更具挑战性的智能推理平台,同时也有望衍生出更多实用的应用场景。此外,这些发现为探索其他NP难题的复杂性提供了宝贵经验,助力计算理论与应用领域的交叉融合不断深入。

。