每天早晨,当闹钟响起或自然醒来时,大脑经历了复杂而精妙的觉醒过程。尽管人们普遍熟悉那种半梦半醒、迷迷糊糊的状态,也就是所谓的“睡眠惰性”,但科学家们对大脑如何在早晨从深度睡眠中转变为警觉状态所依赖的具体机制才有了深入的研究与认识。理解这一机制不仅对睡眠科学领域意义重大,也对提高人们的日常生活质量,尤其是清晨的精力状态提供了指导。随着神经科学的不断进步,科学家借助脑电图、磁共振成像等技术,观察了上千次人类从睡眠中醒来的脑活动,揭示出特定的脑电波模式与清醒程度之间的相关关系。大脑在从睡眠向清醒转变的那一刻,不是简单的打开与关闭开关,而是涉及多个脑区协同工作的动态网络调整。一项刊载于2025年的重要研究指出,清晨的醒来过程中,脑电活动会从低频的δ波和θ波逐渐过渡到高频的α波和β波,这代表了大脑皮层从深睡状态的慢波活动转变到准备处理外部信息的活跃状态。

这个过程的顺利与否,直接影响到睡眠惰性的深浅程度。睡眠惰性指的是人在醒来后仍感到困倦、反应迟钝、认知功能减弱的一段时间。它不仅影响个体的工作效率和安全性,甚至可能提高事故风险。令人欣慰的是,研究发现某些特定脑区的活动模式对减轻睡眠惰性具有保护作用。例如,前额叶皮层的快速恢复活动,可以加快清醒状态的建立,从而减少朦胧感。此发现为缓解晨间困倦提供了许多潜在的干预方向。

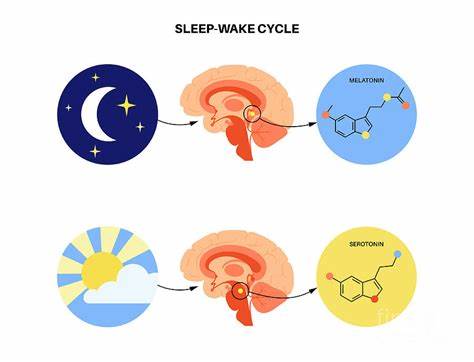

科学家们还注意到,醒来时的大脑状态与整个夜间睡眠的质量密切相关。睡眠结构中快速眼动(REM)和非快速眼动(NREM)睡眠阶段的平衡,直接调整了唤醒时的神经活动模式。高质量的深度NREM睡眠有助于大脑在醒来时更顺利地进入认知准备状态。反之,睡眠不足或中断则延长了调整脑电活动的时间,导致更强烈的睡眠惰性。除了脑电波的变化,觉醒过程中神经递质的调节也发挥关键作用。比如,促使觉醒的神经递质如去甲肾上腺素、多巴胺和乙酰胆碱在清晨快速增加,提升大脑的兴奋性和信息处理能力。

这些化学物质不仅促进神经元的活跃,还影响注意力和动机,进而让人产生那种清新、有活力的早晨感觉。最新的研究表明,唤醒不仅是被动的自然过程,更可以通过外部刺激进行调节。例如,适度的光线照射能够促进视网膜中的光感受器传递信息给大脑的视交叉上核,调节昼夜节律与醒觉状态,从而缩短睡眠惰性的持续时间。正因如此,早晨适当的阳光暴露常被推荐作为改善清晨精神状态的有效方法。此外,研究团队也在探索通过深部脑刺激或非侵入性脑部调控技术,促进脑区快速恢复觉醒状态,以帮助那些因疾病或生活方式导致严重睡眠惰性的人群。掌握大脑苏醒的科学原理,对生活节奏快、压力大的现代人尤为重要。

合理安排作息、保证睡眠质量,是确保第二天拥有清爽早晨的关键。特别是在频繁跨时区旅行、夜班工作或精神高度紧张时,人们更应该关注自身的睡眠机制,尝试通过改善环境光照、规律锻炼和饮食习惯来优化脑部苏醒过程。也许未来通过人工智能和个性化健康监测,我们能更精确地预测和调控睡眠-觉醒转换,减少晨起的疲倦感,从而提升整体生活效率和幸福感。总而言之,大脑从睡眠中醒来的过程是一个复杂的多系统互动,包括脑电活动的频率转换、神经递质的调节和脑区网络的重新激活。科学家们正逐步揭示如何通过理解和利用这些机制,帮助人们克服睡眠惰性,迎来充满活力的每一个清晨。长远来看,这些发现将推动睡眠医学的发展,改善健康管理,提升人类整体福祉。

。